Батарея становилась для немцев занозой, и на следующий день, чтобы избавиться от неё, с аэродрома Саки, от которых до ПЗБ-23 было четверть часа лёта, прилетели 23 пикировщика, которые сбросили 250-килограмовые и даже несколько полутонных бомб…

«Не тронь меня!»

В годы героической 250-дневной обороны Севастополя в ноябре 1941-го–июле 1942 годов был момент, когда советская авиация из-за потери аэродромов перестала летать, и вся нагрузка по защите города с воздуха легла на зенитную артиллерию и корабли Черноморского флота. Большую роль в этом едва ли не до последнего дня играла плавучая зенитная батарея № 3, получившая неофициальное название «Не тронь меня». Батарея была в строю без малого 11 месяцев, и стала, вероятно, самой знаменитой плавучей батареей российского и советского военно-морского флота.

Значение военного флота

После окончания Мировой, или, как её называли в СССР, империалистической войны, руководителям всех морских держав стало очевидно, какое значение имеет военный флот и для боевых действий, и для охраны океанских коммуникаций, по которым осуществляется подвоз сырья для промышленности и вооружений – для армии. СССР, имевший огромную по протяжённости морскую границу, начал создавать мощный военно-морской флот довольно поздно – всего за пять лет до начала Великой Отечественной, и тому были свои причины: недостаток средств, производственных мощностей, отсутствие опыта проектирования, нехватка грамотных инженеров, техников и рабочих, из-за чего пришлось даже купить у потенциального противника недостроенный тяжёлый крейсер «Лютцов». Строительство флота шло медленно, и к моменту нападения Германии процесс завершён не был, но некоторая польза, всё же, была. В те годы все страны занимались разработкой морских мин и торпед, а, значит, корабли нужно было от них защищать, и в этой области производились серьёзные изыскания. В 1937–1938 годах в Ленинграде создали пять отсеков в масштабе 1:5, на которых были произведены лабораторные испытания, а потом в Николаеве построили огромный отсек в натуральную величину в форме прямоугольника 50х30 метров и высотой борта 15 метров. Сначала на этом отсеке провели испытания защиты от мин и торпед, установили, что он уверенно «держит» прямое попадание 750-килограмовой торпеды, что втрое превосходило мощность самой крупной торпеды Kriegsmarine гросс-адмирала Эриха Редера. Затем отсек использовали в качестве неподвижной плавучей мишени для корабельных стрельб, по завершении которых, чтобы не буксировать эту махину назад в Николаев, посадили на мель в одной из бухт неподалёку от Севастополя.

Первые дни войны

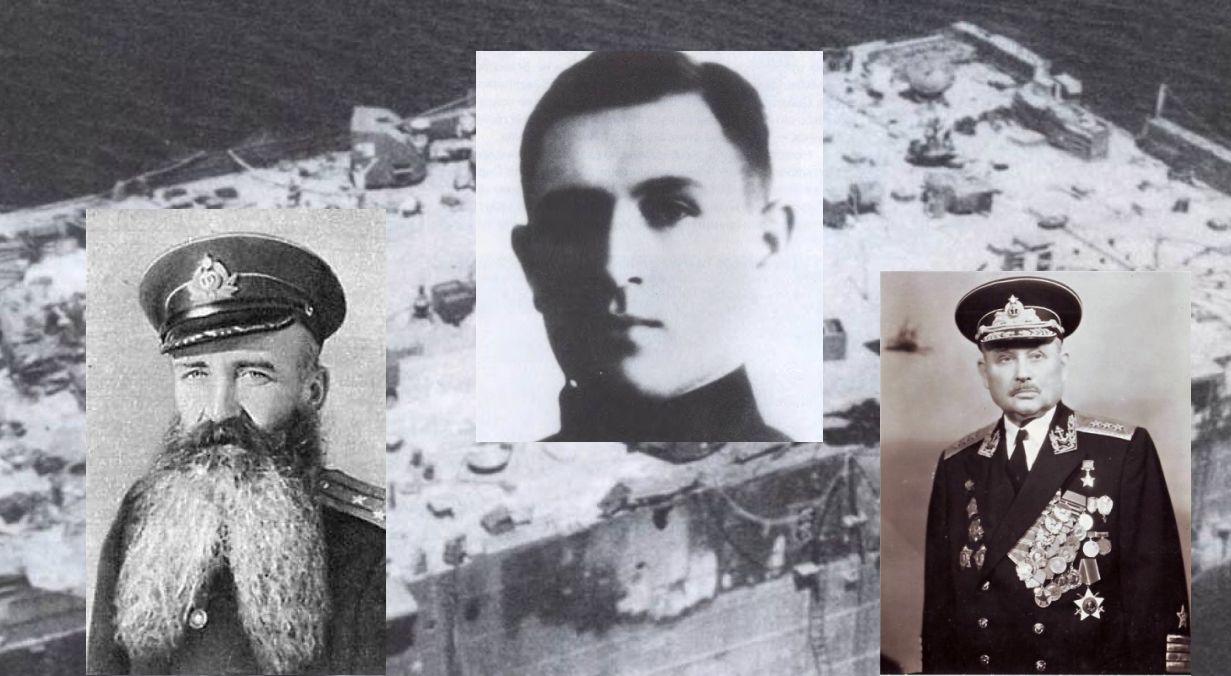

В мае 1941-го дважды несправедливо уволенного с флота и дважды восстановленного в кадрах 44-летнего кавторанга Григория Бутакова, потомственного моряка, сына и внука адмиралов императорского флота, откомандировали в Севастополь в качестве старшего уполномоченного постоянной Приёмочной комиссии Наркомата ВМФ. Когда проводили испытания противоминной защиты Григория Александровича в Севастополе не было, о существовании отсека он не знал, командование флота в суматохе первых дней войны применения ему не нашло, да, скорее всего, о нём просто позабыли, и, не наткнись на него Бутаков совершенно случайно, скорее всего, не было бы никакой плавучей зенитной батареи.

«Квадрат»

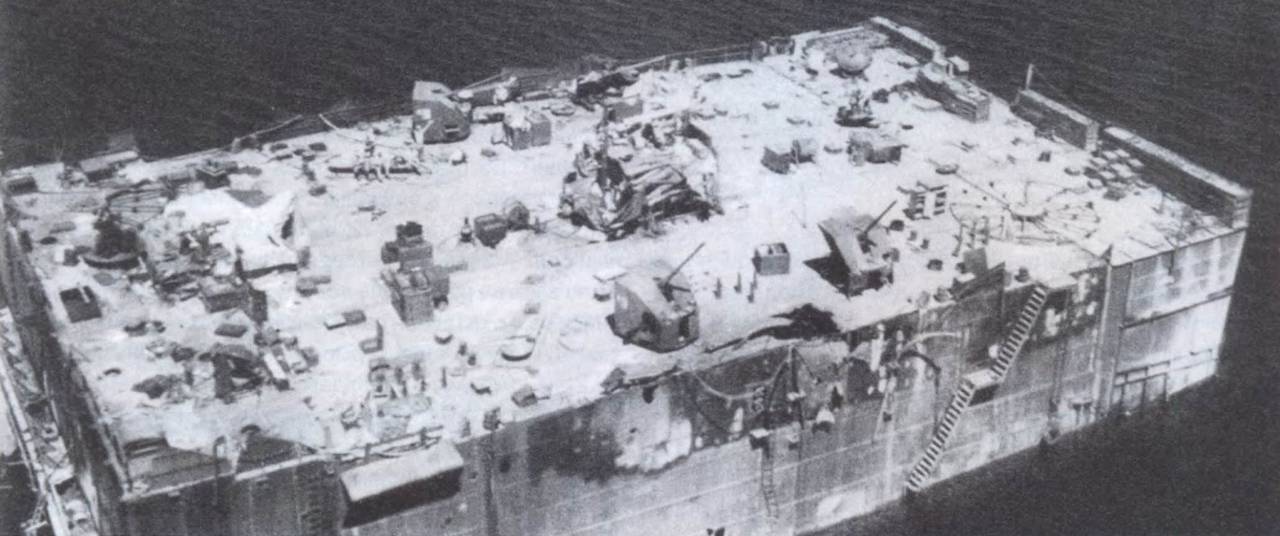

Бутаков сплавал на катере к отсеку, осмотрел его, понял, что во время стрельб попадали в него не часто, повредили незначительно, а, значит, для приведения его в пригодное для использования состояния материалов и времени потребуется не много и всё можно сделать в Севастополе силами ремонтной базы Черноморского флота. Проведя расчёты, Бутаков подготовил проект переделки отсека в платформу для плавучей батареи, предназначенной для уничтожения лёгких надводных и десантных кораблей, субмарин и самолётов противника, и представил его командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Филиппу Октябрьскому. К сожалению, даже в экстремальных условиях Октябрьский не мог принять решение самостоятельно, а, может, просто решил перестраховаться, и отправил проект в Москву в Главморштаб Наркомата ВМФ. Замнаркома по кораблестроению и начальник Главного морского штаба адмирал Лев Галлер проект быстро одобрил, нарком адмирал Николай Кузнецов его подписал, и через месяц после начала войны в Севастополе начали переоборудовать отсек в плавучую батарею, названную для секретности «квадратом». Для полного завершения работ командование флота отвело месяц, но инженеры, рабочие и приданные им матросы управились вдвое быстрее. На палубе «квадрата» смонтировали боевую и радиорубку, установили несколько дальномеров и два мощных зенитных прожектора, а во внутреннем пространстве устроили склады для боеприпасов, топлива и провианта, поставили мощный дизельный электрогенератор, оборудовали камбуз, кубрики, кают-компанию и красный уголок для экипажа.

Вооружили «квадрата» двумя 130-мм орудиями Б-13 с длиной ствола 50 калибров, установленными в башнях, открытых сзади весом почти 13 тонн каждая, четырьмя 76,2-мм зенитными орудиями с длиной ствола 55 калибров, 3 автоматическими 37-мм зенитными пушками 61-К с длиной ствола 63 калибра – обе системы конструкции Михаила Лонтьева, и 3 12,7-мм зенитными пулемётами ДШК конструкции Василия Дегтярёва и Георгия Шпагина. Для маскировки «квадрат» выкрасили сине-голубой краской. Экипаж батареи состоял из 130 человек, которыми командовал старший лейтенант Сергей Мошенский, за политработу отвечал старший политрук Нестор Середа. Надо сказать, что спасением экипажа не очень озаботились: на «квадрате» была смонтирована не предусмотренная проектом единственная шлюпбалка, но не сумели найти даже одной шлюпки, и использовали шлюпбалку, в основном, для подъёма на платформу того, что на катерах подвозили с берега.

Батарея с аналогичным названием

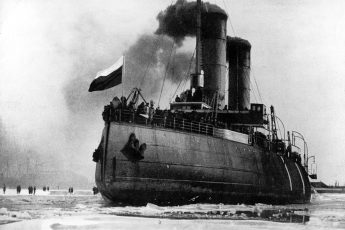

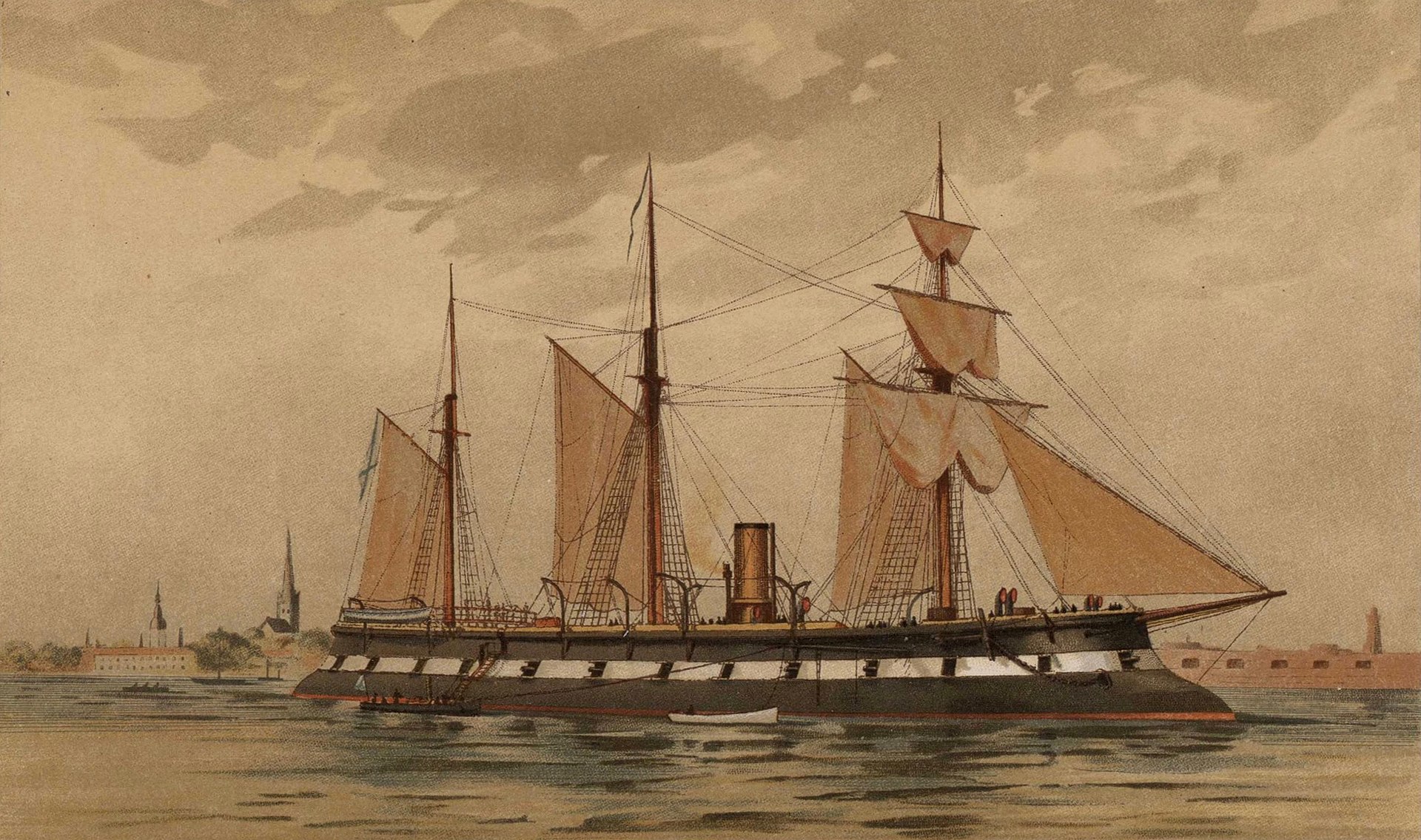

3 августа на плавучей батарее был торжественно поднят военно-морской флаг, а на следующий день Октябрьский присвоил ей номер 3 и статус отдельной, и включил в состав Охраны Водного района Главной базы. Возможно, именно Бутаков, служивший на Балтике ещё в прошлую войну, запустил в обиход народное название батареи «Не тронь меня». Почти за 80 лет до Великой Отечественной в состав императорского Балтийского флота вошла броненосная батарея с аналогичным названием. От ПЗБ № 3 она отличалась, во-первых, тем, что была самоходной – паровая машина мощностью 1650 л/с позволяла ей развивать скорость до 8-ми узлов, во-вторых, она не была зенитной даже в самом конце службы в 1905-м, поскольку в те годы военной авиации попросту не было, в-третьих, имела куда более мощное вооружение: 12 гладкоствольных пушек калибра 203,2 мм с картузным заряжанием, две 152,4-мм с раздельно-гильзовым заряжанием, и две 63,5-мм скорострельные пушки конструкции Владимира Барановского. Ещё одно отличие состояло в том, что дореволюционная батарея «Не тронь меня» в боевых действиях участия не принимала и в дальнейшем славы не сыскала: в средине 30-х её отремонтировали и даже использовали в качестве транспортного средства для перевозок на короткие расстояния, но потом забросили, и в осенью 1941-го она затонула в Неве без воздействия со стороны противника.

«Ныряющие снаряды»

16 августа 1941-го ПЗБ № 3 отбуксировали примерно на 4 мили от Севастополя, и она бросила якоря в районе Бельбекской долины. Командование флота поставило задачу Мошенскому отбивать налёты вражеских самолётов на корабли, выходившие из Севастополя и возвращавшиеся туда – с суши город был отрезан, и снабжением осуществлялось морем. Для борьбы с вражескими подлодками на батарею доставили так называемые «ныряющие снаряды», но эффективность этого боеприпаса была весьма не высока.

Первый вражеский истребитель

12 сентября 1941-го пилот самолёта Fieseler Fi 156 Storch, на котором командующий 11-й вражеской полевой армии генерал-полковник Ойген фон Шоберт облетал позиции в районе Николаева, посадил самолёт на советское минное поле, и Шоберт погиб. Через 10 дней его место занял генерал Эрих фон Манштейн, который в начале войны в качестве командира 56-го мехкорпуса воевал против советского Северо-Западного фронта, а уже в октябре 11-я армия вышла на подступы к Севастополю. Это вынудило генерал-майора Ивана Петрова, командующего сформированного 4 ноября Севастопольского оборонительного района отдать приказ отбуксировать батарею в Казачью бухту, притопить на отмели в районе Херсонесского маяка, и обеспечивать защиту аэродрома, построенного на мысе Херсонес. Аэродром был важен, во-первых, потому, что до момента захвата Севастополя врагом он был одним из двух, откуда могла летать советская авиация, и, во-вторых, прилегающая к нему акватория использовалась для летающих лодок МБР-2 конструкции Георгия Бериева, которые применялись как разведчики и ближние бомбардировщики. Свой первый вражеский истребитель Messerschmitt Bf 109 зенитчики батареи сбили 29 ноября.

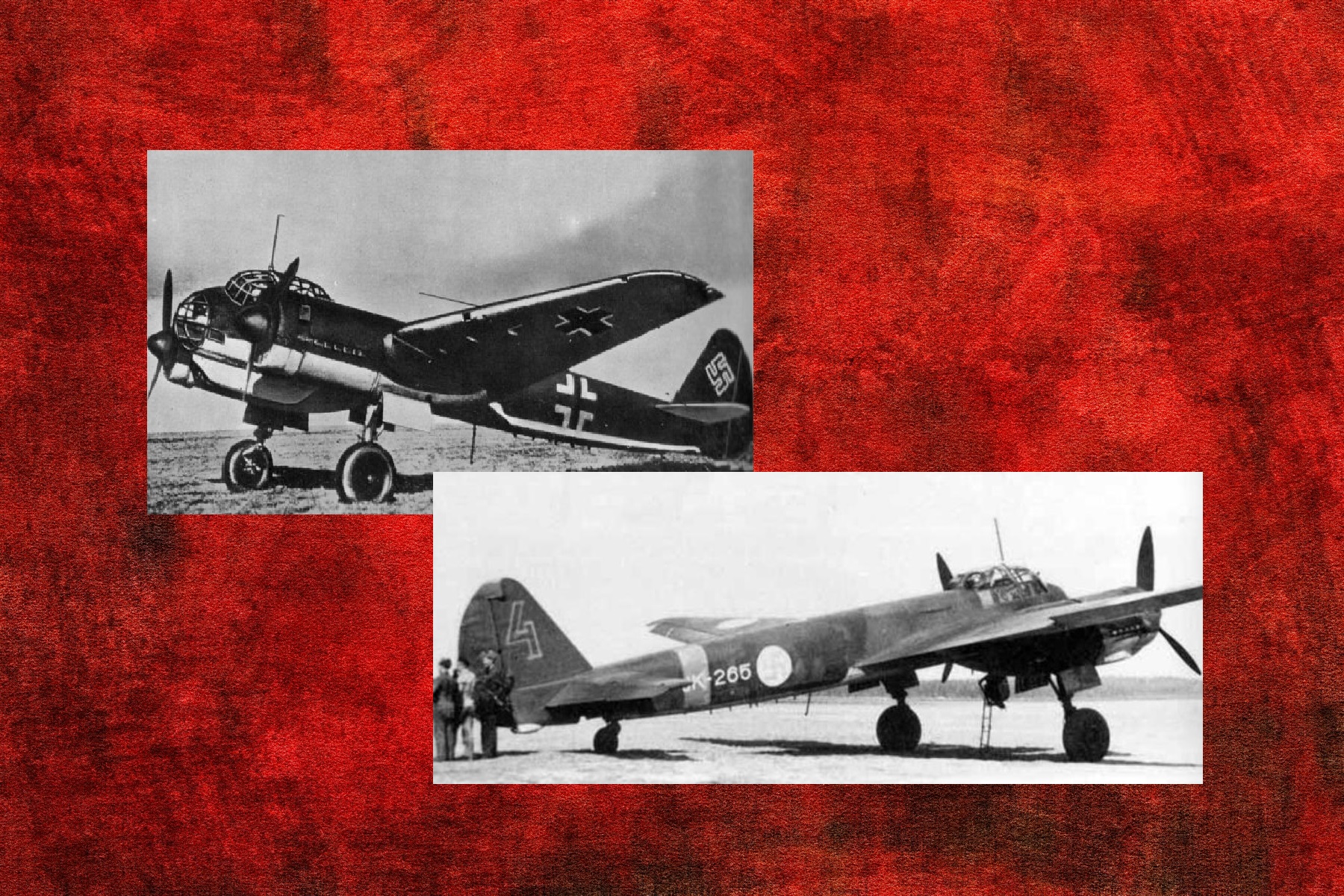

17 декабря Манштейн снова пошёл на штурм города, авианалёты участились и усилились, работы у зенитчиков стало намного больше, но и немцам не поздоровилось: в числе сбитых был даже пикировщик Junkers Ju. 87 Stuka, прозванный за обтекатели неубирающихся шасси «лаптёжником», а за вынимающий душу звук при пикировании – «певуном». Это было большим достижением, ведь в пикировании Stuka превращался в точку, летящую вниз с огромной скоростью, и попасть в него было не просто.

Взять Севастополь немцам и на этот раз не удалось, но в распоряжении советского командования остался всего один сухопутный аэродром на мысе Херсонес, с которого могли взлетать истребители И-16, И-153, МиГ-3 и Як-1, одноместные штурмовики Ил-2, бомбардировщики ДБ-3 и Пе-2 – всего больше сотни самолётов. Всё это создавало большую скученность на стоянках и затрудняло работу лётчиков, а сосредоточение всех самолётов на единственном аэродроме, во-первых, делало его важнейшей целью для вражеской авиации, и, во-вторых, увеличивало время подлёта советских самолётов в случае захода вражеской авиации с разных сторон. В этой ситуации существенно возросла роль зенитчиков, и особенно ПЗБ-3, которая ставила вражеским истребителям и бомбардировщикам огневую завесу, отсекала их от идущих на посадку советских самолётов, у которых уже не было боезапаса и подходило к концу топливо.

С начала 1942 года батарея, лишний раз подтверждая справедливость своего народного названия, сбила бомбардировщики Junkers Ju. 88 и Heinkel He 111, несколько «мессеров». В марте многие члены экипажа были награждены орденами и медалями, Мошенский получил капитан-лейтенанта и орден Красного Знамени. Сергею было чуть-чуть легче, чем тем, у кого семьи оставались в Севастополе: в декабре его беременную жену Веру по морю вывезли в Новороссийск, а оттуда она уехала в эвакуацию в Ташкент.

Немцы к ПЗБ № 3 отнеслись довольно легкомысленно

В первые месяцы осады Севастополя немцы к ПЗБ № 3 отнеслись довольно легкомысленно, хотя попытаться уничтожить ПВО должны были в первую очередь, и непосредственно батарее особо не докучали, основное внимание уделив налётам на аэродром, оборонительные позиции и объекты города. Им дорого обошлось такое пренебрежительное отношение: 27 мая зенитчики сбили сразу два «мессера». Опомнились немцы в самом конце 1941-го, количество авианалётов на ПЗБ № 3 резко возросло, но в короткий световой день эффективность действий люфтваффе была не высока: ни попаданий в «квадрат» не было, ни потерь в экипаже.

Армия Маштейна пошла на последний штурм

3 июня 1942-го враг начал интенсивные артобстрелы Севастополя, авиация практически круглосуточно бомбила город. Не сладко пришлось и ПЗБ № 3: немцы убедились, насколько она мешает люфтваффе, и совершили несколько налётов непосредственно на батарею, но наткнулись на плотный огонь, и не смогли даже ранить ни одного члена экипажа. Спустя пять дней армия Маштейна и входящие в её состав два румынских корпуса пошла на последний штурм Севастопольского оборонительного района. 9 июня во время налёта на батарею, сбив три Ju.88, зенитчики поставили свой личный рекорд батареи. 13 июня был сбит ещё один «юнкерс».

Батарея становилась для немцев занозой, и на следующий день, чтобы избавиться от неё, с аэродрома Саки, от которых до ПЗБ-23 было четверть часа лёта, прилетели 23 пикировщика, которые сбросили 250-килограмовые и даже несколько полутонных бомб. Однако в тот раз ни одного прямого попадания не было, от бомб, взорвавшихся в воде в непосредственной близости от «квадрата» никто не пострадал, а вот два «лаптёжника» были сбиты и упали в море вместе с экипажами. На следующий день налёты продолжились, но с ними батарея справлялась, а вот от огня вражеской дальнобойной артиллерии у стоящей неподвижно на якоре, и, не имея возможности маневрировать, противоядия не было, однако главный вред батарее причинила, всё-таки, авиация.

ПЗБ № 3 прекратила своё существование

В 20.20 19 июня полутонная, скорее всего, бронебойная бомба угодила в борт «квадрата», а другая, спустя несколько секунд взорвалась в воде прямо возле борта. В результате двух взрывов был убит командир Мошенский и ещё 28 членов экипажа, 27 человек получили ранения разной степени тяжести, были серьёзно повреждены орудия и пулемёты, на складе боеприпасов начался пожар, но его быстро потушили, предотвратив детонацию снарядов. К утру оставшиеся члены экипажа под руководством Середы сумели привести в боеспособное состояние 37-мм зенитку и два ДШК, но стрелять им было практически нечем: всё, что было, израсходовали, а подвоза с берега не было. 27 июня 1942-го, чуть больше, чем за неделю до падения Севастополя, ПЗБ № 3 прекратила своё существование: экипаж расформировали, матросов отправили в морскую пехоту.

Результаты работы

К сожалению, документов о результативности батареи не сохранилось, и точно установить, сколько вражеских самолётов сбил её экипаж за месяцы боевого дежурства, невозможно, но это никак не меньше 22 единиц. Однако оценивать результаты работы ПЗБ-3 нужно не только по ущербу, который она нанесла люфтваффе. Во-первых, прикрывая зону взлёта аэродрома на Херсонесе зенитчики давали возможность лётчикам взлетать и садиться в относительной безопасности, и, во вторых, за 11 месяцев обороны Севастополя немцы совершили на батарею 450 самолётовылетов и, значит, «Не тронь меня» одним фактом своего существования отвлекала на себя значительную часть вражеских самолётов, которые были вынуждены без особой для себя пользы рисковать жизнью своих лётчиков, тратить остродефицитные топливо, боеприпасы и моторесурс двигателей, и, главное, время, которое могло быть потрачено против защитников города в окопах, против госпиталей и против гражданского населения.

автор: Николай Кузнецов