Им предложили заниматься организацией поставок и получать хорошее жалование в валюте, а не подставлять свои головы под пули, но все трое отказались и вернулись в Союз воевать…

В 70-е – 80-е годы казалось, что больше орденов, чем у тогдашнего генсека Леонида Брежнева ни у кого быть не может. Но в СССР здравствовал человек, у которого был 21 советский орден и 14 медалей, Государственная премия СССР и 9 иностранных наград. Лётчик Георгий Байдуков был обладателем Геройской Звезды под номером 10, совершил два сверхдальних перелёта, во время войны командовал авиасоединениями, после войны создавал гражданскую авиацию, занимал высокие должности в ПВО страны.

Детство и юность

Георгий родился 26 мая 1907 года на разъезде Тарышта в 200-х верстах от Омска. Отец, Филипп Капитонович и мать Ирина Иосифовна, работали на железной дороге. Школы поблизости не было, и Егор, как его все звали жил и учился в Барабинском интернате, но через три года его исключили, домой он не вернулся, бродяжничал, а с 11 лет работал кровельщиком, разгружал вагоны. В 1924-м 17-летний Егор поступил в железнодорожную профшколу. Выучившись, он год ездил помощником машиниста на паровозе. В 1926-м 19-лет от роду Байдуков пошёл добровольцем в РККА, и тут же неожиданно – о небе он не мечтал – получил направление в Ленинград в военно-теоретическую школу ВВС, а затем – в старейшую в России военную лётную школу в Каче, давшую стране 352 Героя, и которую ранее окончил будущий коллега Байдукова по сверхдальним перелётам Александр Беляков. Окончив школу, Байдуков два года служил младшим лётчиком в Москве, а затем его перевели лётчиком-инструктором в Научно-испытательный институт ВВС. В 1931-м Байдуков получил должность лётчика-испытателя. Тогда он и познакомился с Валерием Чкаловым.

«Лётчик с волчьим чутьём»

На испытательном полигоне НИИ ВВС на Ходынке Байдуков познакомился с французским эмигрантом Жаном Пуантисом, который был горячим сторонником слепых полётов в любых погодных условиях и по ночам только по приборам. Байдукову идея понравилась, он стал тренироваться, и это привело к неожиданным результатам. Летом 1933-го Жан предложил Егору перегнать десяток самолётов из Щёлково на Ходынское поле. За это должны были неплохо заплатить, а деньги Байдукову были нужны – он собирался жениться. Первые 8 машин Байдуков перегнал без проблем, но вечером на аэродроме сменился дежурный, и он отказался включать огни ВПП для посадки неизвестного борта. Топлива, чтобы вернуться не хватало, и Байдуков посадил самолёт вслепую, но зацепил колесом шасси за неубранное с поля крыло, и разбил машину. Назавтра его вызвал начальник ВВС РККА Яков Алкснис и сказал, что если Байдуков отремонтирует машину за свой счёт, он эпизод замнёт. Заработать на детали и оплату механикам можно было, только летая в условиях плохой видимости – за это платили вдвое больше. Байдуков летал по несколько раз в сутки, и к началу 1934 года налетал больше всех часов на истребителях, отрабатывая «слепые» полёты и посадки, и коллеги прозвали его «Лётчиком с волчьим чутьём». Машину починили, Алкснис своё слово сдержал: никаких взысканий не последовало. Акснис, надо сказать, несколькими годами ранее помог и Чкалову вернуться в авиацию. Байдуков женился на Евгении, которая была на 4 года младше, в 1934-м у них родилась дочь Эмма.

Летал Байдуков не только на истребителях: в августе 1934-го он вёл во Францию один из трёх тяжёлых 4-моторных бомбардировщиков ТБ-3 конструкции Андрея Туполева, и в Париже самолёт произвёл большое впечатление: ничего подобного ни в Европе, ни в Америке не было.

Академия им. Жуковского

В ноябре 1934-го Байдуков поступил в академию им. Жуковского, и вскоре туда зачислили полярных лётчиков – первых Героев, среди которых был Сигизмунд Леваневский. Он рассказал преподавателю Белякову о своих планах полёта на одномоторном моноплане АНТ-25 конструкции Туполева и Павла Сухого через Северный полюс в Америку, а Беляков посоветовал Леваневскому вторым пилотом взять Байдукова как мастера полёта в сложных метеоусловиях. Леваневский включил Белякова в экипаж сменным пилотом и сменным штурманом-радиотелеграфистом для перелёта из Москвы в Сан-Фрациско через Северный полюс. Байдуков удивился: во-первых, он такими перелётами не интересовался, и не был знаком ни с АНТ-25, ни с Леваневским, во-вторых, он не был членом ВКП(б), и, в-третьих, его отец сидел в лагере, но приказу подчинился, в конце мая 1935-го впервые сел за штурвал АНТ-25, а лететь предстояло уже в августе.

Главной особенностью АНТ-25, или как его ещё называли РД – то есть, «Рекорд дальности», позволяющей ему летать на сверхдальние расстояния, было большое удлинение крыла – размах крыльев составлял 34 метра при длине фюзеляжа 13 метров. Топлива было без малого 6 тонн, а масла – 350 кг. В экипаже были два пилота и штурман. На борту были самые совершенные на тот момент навигационные и пилотажные приборы. При этом полезная нагрузка АНТ-25 была нулевая: кроме топлива, экипажа и небольшого запаса провианта, воды и кислорода в баллонах он ничего на борт взять не мог.

«Падает масло. Причина неизвестна»

О будущем перелёте торжественно объявили заранее. Командир Леваневский, второй пилот Байдуков, штурман Виктор Левченко начали подготовку к первому трансарктическому перелёту по маршруту: Москва – Северный полюс – Сан-Франциско. 3 августа 1935-го в 6 утра АНТ-25 взлетел с аэродрома Щёлково. Через 2 тыс. км с Баренцева моря в Москву ушла радиограмма: «Падает масло. Причина неизвестна». На следующий день газеты опубликовали сообщение ТАСС, в котором говорилось, что экипаж запросил разрешение вернуться, и, получив его, развернулся для посадки в районе Ленинграда. В той же газете Леваневский сообщал, что самолёт благополучно приземлился там, где ему приказали. На «разборе полёта» у Сталина Леваневский обвинил во всём Туполева, назвал его вредителем, хотя если кто и был виноват, то это конструктор двигателя М-34 Александр Микулин и завод № 24, который эти двигатели выпускал, и, возможно, сам Леваневский, не проверивший перед вылетом уровень масла. Однако Байдуков заявил, что только на АНТ-25 можно выполнить перелёт по столь дальнему маршруту. Сталин сказал: «Сами дорабатывайте машину и готовьтесь к новому перелёту».

Байдуков только что вступил в партию, но понимал, что ему, сыну врага народа, быть командиром экипажа не позволят, и он предложил лететь героям-полярникам Николаю Каманину и Михаилу Водопьянову, но они отказались. Байдуков решил, что нужно привлекать Чкалова, который недавно стал фаворитом Сталина и мог получить разрешение на полёт, да и не справится никто лучше с задачей первого пилота. Но и Чкалов несколько раз отказывался, потому, что на таких самолётах не летал. Но однажды Валерий навестил Егора, когда у него заболела дочь Эмма. Они до утра выпивали и закусывали, а утром Чкалов попросил Байдукова показать ему АНТ-25. На аэродроме он сел в кабину, взлетел, машина ему понравилась, и он согласился возглавить экипаж для трансконтинентального перелёта. Штурманом они взяли Белякова.

Звезда Героя

Однако, памятуя о провале Леваневского, сразу в Штаты Сталин лететь не разрешил, и 22-22 июля 1936-го Чкалов, Байдуков и Беляков совершили беспосадочный перелёт из Москвы над Кольским полуостровом через Северную Землю, Таймыр к устью Лены, а оттуда – к Петропавловску-на-Камчатке. Уходя от циклона, они 19 раз меняли маршрут. Большую часть полёта самолёт вёл Байдуков, потому что летели вслепую по приборам, а в этом он был большой мастер. Над Сахалином экипаж снова попал в циклон, и им приказали садиться при первой возможности. Преодолев 9374 км за 56 часов 20 минут, Чкалов нашёл подходящую площадку на острове Удд в заливе Счастья Охотского моря, и посадил самолёт, у которого некстати заклинило шасси. 25 июля газеты опубликовали Указ о присвоении звания Героя Чкалову, Байдукову и Белякову. Награды у всех были одинаковые, но слава и почёт разные: звездой был Чкалов, а Байдуков и Беляков оставались в его тени, но не завидовали, и продолжали дружить до самой его гибели.

Отец

С острова АНТ-25 взлететь не мог: колёса вязли в песке. Командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армии маршал Василий Блюхер приказал построить полосу из досок. Они взлетели и сели в Хабаровске, а потом по пути в Москву садились в Чите, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, и везде их встречали восторженные толпы людей. В Омске останавливаться не собирались, но им приказали садиться. На аэродроме среди встречающих был отец, которого Байдуков не узнал – так сильно его изменил лагерь. Его выпустили по личному ходатайству Чкалова, и Байдуков всю жизнь считал, что обязан ему за спасение отца.

10 августа, сделав круг над Москвой, АНТ-25 сел на аэродроме в Щёлково, и вскоре туда приехал Сталин. 13 августа Удд переименовали в Чкалов, остров Лангр – в Байдуков, а Кевос – в Беляков.

Мировой рекорд скорости

Байдуков продолжал работать на заводе № 22, испытывал серийные туполевские скоростные бомбардировщики СБ и экспериментальный тяжёлый дальний 4-моторный бомбардировщик ДБ-А Виктора Болховитинова. В мае 1937-го со вторым пилотом Николаем Костанаевым на ДБ-А Байдуков пролетел по замкнутому 2000-километровому маршруту с грузом 5 тонн со скоростью 280 км/час. Это был мировой рекорд скорости.

Полёт в США

18 июня 1937-го в 4.05 утра экипаж в составе комбрига Чкалова, капитана Байдукова и военинженера I ранга Белякова на АНТ-25 взлетел с Щёлковского аэродрома и полетел в США через Кольский полуостров, Баренцево море, Землю Франца Иосифа, Северный полюс, острова Мелвилл, Бенкса и Королев Шарлоты. На пути они пробили, обошли или перелетели на высоте до 6 км 4 циклона. Все эти манёвры увеличивали расход топлива и масла. Другой проблемой было обледенение самолёта, которое увеличивало и расход топлива, и вес конструкции, из-за чего машина могла развалиться на части. Приходилось забираться выше, а там наступало кислородное голодание – запаса кислорода не хватило. Над Канадой пришлось и вовсе уйти с курса, чтобы пройти над Скалистыми горами и идти вдоль берега океана. У Чкалова разболелась сломанная в юности нога, он управлять самолётом не мог, и за штурвал сел Байдуков, а когда отдыхал Беляков, он работал ещё и за штурмана. Топливо кончалось, лететь дальше было опасно, Чкалов приказал садиться в Ванкувере, и 20 июня в 19.30 по Москве, пролетев 9130 км за 63 часа 16 минут, Байдуков посадил самолёт на военной базе Барракс. Однако мировой рекорд дальности поставить не удалось, поскольку по прямой расстояние между точками взлёта и посадки составило без малого 8 583 км, тогда как рекорд, установленный в 1933 году французами Кодосом и Росси, составлял 9104, 7 км. Видимо, поэтому и награда была скромной – всего лишь ордена Красного Знамени.

С аэродрома усталых лётчиков привели к бригадному генералу Джорджу Маршалу, а он пригласил их к себе домой отдохнуть и привести себя в порядок. Он так же приказал оцепить самолёт до приезда полпреда СССР в США Александра Трояновского. Горячий приём на базе Барракс стал началом месячного турне по США. Президент США Франклин Делано Рузвельт ради встречи с лётчиками специально вышел на работу в свой выходной день.

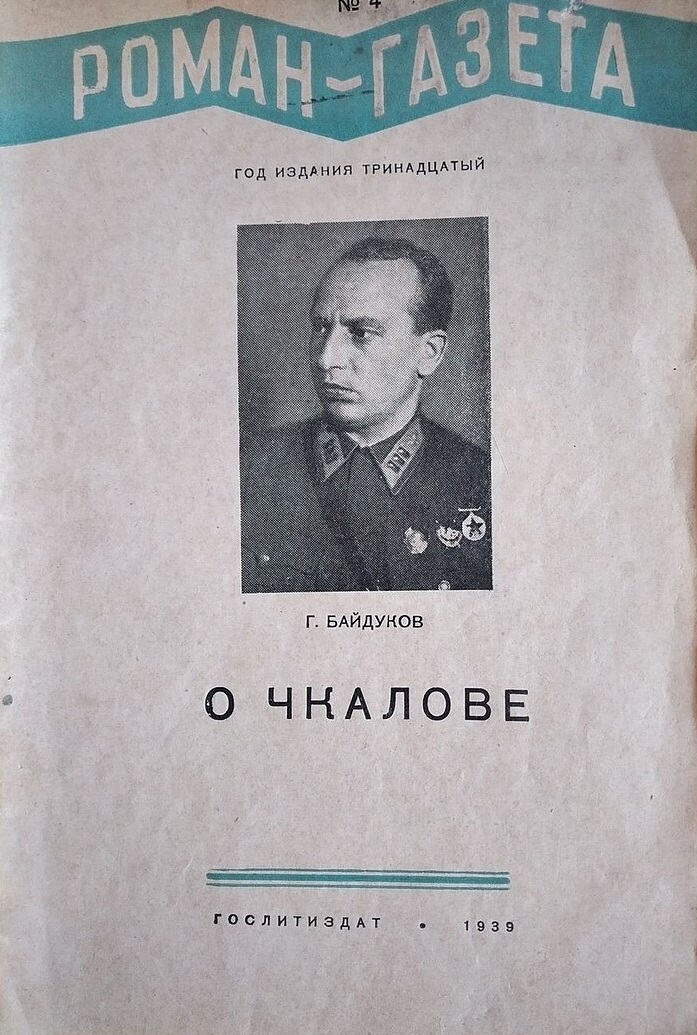

«О Чкалове»

АНТ-25 разобрали, погрузили на французский лайнер «Нормандия», на котором плыл экипаж, перевезли в Гавр, там погрузили на советский пароход «Кооперация» и доставили в Ленинград. В декабре 1938-го испытывая новый истребитель И-180 Николая Поликарпова, погиб Чкалов. Потеря друга стала для Байдукова тяжёлым ударом. Он написал книгу «О Чкалове», которая вышла в 1939-м, а в 1941-м Михаил Калатозов снял фильм «Валерий Чкалов», сценарий к которому Байдуков написал вместе с Дмитрием Тарасовым и Борисом Чирсковым.

Лётчиком 1-го класса

Зимой 1939-1940 годов во время советско-финской войны в составе 85-го авиаполка особого назначения полковник Байдуков совершил 8 боевых вылетов на бомбардировщике ДБ-3 конструкции Сергея Ильюшина, получи второй орден Красного Знамени. После войны Байдуков продолжил испытательную работу, стал лётчиком 1-го класса. На 22-м заводе готовились к запуску в серию пикирующего бомбардировщика Пе-2 конструкции Владимира Петлякова, и Байдуков испытывал эти самолёты.

Делегация лётчиков

В июне 1941-го Байдуков рвался на фронт, но Сталин рассудил иначе: 17 июля он вызвал Героя Советского Союза Михаила Громова, тоже летавшего в Америку, и приказал собрать делегацию лётчиков, чтобы в США отбирать самолёты для РККА – вождь был уверен, что им не откажут. Громов включил в состав делегации Байдукова, Героя Советского Союза Андрея Юмашева и ещё несколько известных лётчиков и инженеров. Прибыв США, советские лётчики разместились в отеле, и стали продумывать план визита к президенту, но с этим дело не ладилось. Помощь пришла внезапно: к ним в отель пришёл начальник штаба армии США генерал Маршал, с которым Байдуков был знаком ещё с посадки в Ванкувере. Байдуков попросил вручить Рузвельту пакет с советскими пожеланиями. Маршал пообещал, просьбу выполнил, и первые конвои прибыли в Архангельск уже в августе, ещё до того, как Советский Союз включили в программу ленд-лиза.

Из Москвы Громову, Байдукову и Юмашеву предложили и дальше заниматься организацией поставок и приёмкой самолётов, получать хорошее жалование в валюте, не подставлять свои головы под пули, но все трое отказались и вернулись в Союз воевать, все трое дослужились до генеральских званий. С ноября 1941-го Байдуков принял участие в 19-ти стратегических операциях, в марте 1943-го получил на погоны генеральскую звезду, в августе 1944-го – вторую, командовал ВВС 4-й ударной армии, смешанной и штурмовой авиадивизиями, 4-м штурмовым авиакорпусом, получил полководческие ордена Суворова и Кутузова.

Начальник Главного управления ГВФ

В 1947-м Сталин неожиданно назначил Байдукова начальником Главного управления ГВФ. Колеся в 1941-м по Америке, Бйдуков видел, как организована гражданская авиация. Опыт этот ему пригодился, ведь львиную долю авиапарка составляли американские Douglas DC-3 и их точные копии ПС-84 и Ли-2, выпускавшиеся в СССР по лицензии. Позже появился Ил-12 конструкции Ильюшина. В конце 40-х в СССР под руководством Байдукова было построено много аэровокзалов, но, что куда более важно – взлётно-посадочных полос и аэронавигационных комплексов.

ПВО

В 1951-м Байдуков окончил Военную академию Генштаба, и с 1952 года стал 1-м замом начальника Главштаба войск ПВО страны по спецтехнике. При непосредственном участии Байдукова части ПВО оснащались реактивными истребителями МиГ-15, Миг-17, а так же МиГ-19, которые несли на борту ракеты воздух-воздух и новейшее радиолокационное оборудование. В 1953-м вокруг Москвы было создано два мощных кольца ПВО, в составе которых были 60 ракетных комплексов, каждый из которых мог осуществлять пуск 20-ти ракет по 20-ти целям. РЛС засекали самолёты и сопровождали их до момента поражения.

В июне 1955-го Байдукова назначили 1-м замом, а в апреле 1957-го – начальником 4-го Главного управления Министерства обороны СССР, которое выступало генеральным заказчиком вооружения для ПВО и противокосмической обороны. 4 марта 1961-го на полигоне Сары-Шаган в казахской степи противоракета В-1000 из экспериментального комплекса ПРО «Система А» поразила головную часть баллистической ракеты В-12. В 1963-м Байдуков стал генерал-полковником авиации, в 1970-м получил Госпремию СССР. В 1972-м Байдуков попросил дать ему менее ответственную работу, и сентябре его назначили научным консультантом главкома войск ПВО СССР. В 1988 году Байдуков вышел в отставку и занялся литературным творчеством – всего он написал 20 книг и сценарий.

28 декабря 1994 года Георгий Байдуков умер. Ему было 87 лет.

автор: Николай Кузнецов