Из 10-тысячной дивизии, на плацу стояло человек 500 – 5% от первоначального состава…

Третьего не дано

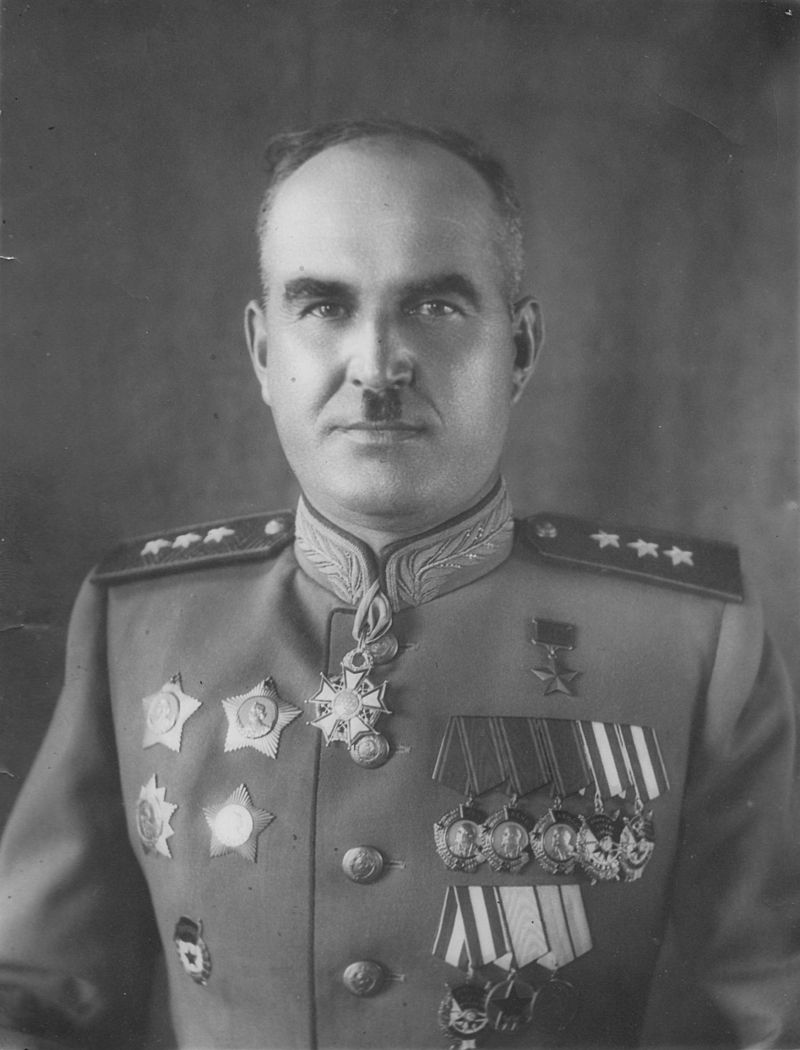

Думаю, не очень погрешу против истины, если скажу, что про Сталинградскую битву в сегодняшней России слышали все, что уж говорить о Советском Союзе. Символом стойкости советских солдат при обороне волжской твердыне стал Дом Павлова, который враг, рвущийся к Волге, целый месяц не мог пройти или уничтожить. Прославил оборону Сталинграда и снайпер Василий Зайцев, уничтоживший порядка 250 немцев, и произнёс крылатые слова, ставшие девизом защитников города: «За Волгой для нас земли нет!» Может, не все знают, кому принадлежат слова, но сам лозунг знают наверняка. Куда меньше известен ничуть не менее значимый, чем Дом Павлова «Остров Людникова». В кино «про войну» Ивана Ильича Людникова показали лишь раз, да и то очень давно: в двухсерийной картине «Сталинградская битва», снятой Владимиром Петровым в 1947 году его сыграл Михаил Названов. Ни главный советский кинематографический летописец той войны Юрий Озеров, ни его молодой коллега Фёдор Бондарчук своим вниманием Людникова не удостоили.

Детство и юность

Иван родился 9 октября 1902 года в селе Кривая Коса на Азовском побережье в 60-ти верстах от Мариуполя, в 130-ти – от Юзовки, в 70-ти – от уездного Таганрога, и в 200-х – от Новочеркасска – главного города Войска Донского, в состав которого Кривая Коса и входила. К казакам Иван отношения не имел: родители были иногородними рабочими. В школу Иван не ходил – в селе её просто не было, но без дела болтался редко: семья жила тяжко, а море рядом, вот он и ходил со сверстниками рыбачить, и на столе у них, как у богачей, частенько бывала уха из осетра. В 11 лет отец пристроил Ивана на шахту в Юзовке, где работал сам. Спустя два года Ивана из забоя перевели учеником токаря, через год он уже работал в мастерской шахты. Когда грянула революция, долго он не раздумывал – как только в Юзовке создали Красную Гвардию, сразу записался в шахтёрский отряд, разоружал калединских казаков. В новую Красную Армию Иван тоже вступил добровольцем одним из первых. 17-летнего крепкого комсомольца определили ездовым, позже доверили станковый пулемёт Ма́ксима на той же тачанке. Людников воевал против немцев, в 1919-м попал в плен к деникинцам, но повезло, что вовремя отбили свои.

Пехотная школа

В 1920-м Людников внезапно стал моряком, ходил по Азовскому морю на канонерке, потом воевал против барона Петра Врангеля в Крыму. После Гражданской в 1922 году по путёвке комсомола Иван поехал в Одессу поступать в пехотную школу, на вступительных экзаменах получил двойки по русскому и арифметике – он же нигде не учился, едва умел писать и считать, но его приняли, раз по путёвке. Людников стремился оправдать доверие, школу окончил с отличием и получил направление в Каменск-Шахтинский, где квартировал 37-й полк 13-й стрелковой дивизии, затем служил курсовым командиром пехотной школы во Владикавказе. Там он встретил очень красивую девушку Евгению, они поженились, родился сын Анатолий, затем Валентин, третий, Евгений появился на свет после войны.

Карьера в армии

В 1929-м 27-летнего Людникова направили в Москву на курсы «Выстрел», откуда он через год вернулся в ту же школу и получил назначение командиром пулемётной роты, потом начштаба батальона, в 1934-м заведовал отделением тактики в военной школе в Казани. После окончания в 1938 году Академии им. Фрунзе Людников служил в Генштабе РККА, в ноябре 1939-го его назначили начальником пехотного училища в Житомире, присвоили сразу полковника, за три месяца до начала войны дали под начало 200-ю стрелковую дивизию КОВО. В бой дивизия вступила 28 июня, с боями отходила к Киеву. Во время вражеского авианалёта Людников был ранен в голову, сломал ногу, и его на самолёте У-2 вывезли в Харьков, а оттуда – в Казань. Дивизию возглавил майор Алексей Колпачёв, она была полностью разгромлена.

138-я стрелковая дивизия

Выйдя из госпиталя, Людников командовал 64-й горнострелковой дивизией, оборонял Керчь, вывел 150 бойцов, оставшихся от дивизии, на Тамань. Знамя они вынесли, но дивизию всё равно расформировали.

28 мая 1942 года Людникова поставили командовать 138-й стрелковой дивизией, которая в Крыму понесла большие потери. Времени на восстановление боеспособности вверенного подразделения почти не было: после харьковской катастрофы вермахту открылся путь на Кавказ и на Волгу. Ставка была вынуждена бросать на фронт слабые недоукомплектованные части: в дивизию Людникова едва набрали 10 тыс. человек. 12 июля дивизию перебросили на Дон, и спустя три дня она заняла на его левом берегу оборону на 75-километровом участке (вместо уставных 12-ти) между Верхне-Курмоярской и Красным Яром. Эшелон с оружием попал под бомбёжку, и в дивизии было 300 винтовок и 30 автоматов. Чтобы вооружить дивизию Людников приказал разоружать отступающие части. Так в дивизии оказалось несколько тысяч единиц стрелкового оружия, включая противотанковые ружья и пулемёты, и две артбатареи.

Сталинградский фронт

18 июля 1942 года дивизия вступила в бой с 4-й танковой армией генерал-полковника Германа Гота. 138-я дивизия вошла в состав 64-й армии Сталинградского фронта, и до конца лета противостояла моторизованным соединениями на подступах к Сталинграду. Авиация бомбила непрерывно: люфтваффе безраздельно господствовали в воздухе. После 52 дней упорных боёв 138-я считалась самым стойким соединением, а имя Людникова стало широко известно, о нём писала «Красная Звезда». 1 октября 1942-го поредевшую 138-ю дивизию отвели на пополнение в резерв фронта. Отдыха в полном смысле бойцы не получили: Людников приказал организовать обучение личного состава тактике городских боёв: передвижению малыми группами, созданию опорных пунктов в зданиях, снайперской войне. Торопился он не зря. 14 октября дивизию передали состав 62-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Василий Чуйков. В тот же день враг начал 2-й генеральный штурм Сталинграда, направив главный удар на северо-запад города в его промышленную часть. Командующий 6-й полевой армии генерал Фридрих Паулюс понимал, что если он овладеет заводскими районами, простирающимися вдоль Волги, он возьмёт весь город. Паулюс сосредоточил на 5-километровом участке между тракторным заводом и заводом «Баррикады» 3 пехотные и 2 танковые дивизии, в воздухе было несколько сотен самолётов.

Не пустить врага к «Баррикадам»

Чуйков это тоже понимал, и уже на следующий день приказал Людникову переправиться на западный берег Волги и не пустить врага к «Баррикадам». В районе тракторного завода немцы прорвали фронт и развернулись для удара во фланг 62-й армии. В бой дивизия вступила не там, где планировалось изначально. Мощный удар немцев поставил дивизию на грань уничтожения. 650-й полк был фактически разбит: из 1, 5 тыс. человек осталось чуть больше сотни. В 344-м полку был тяжело ранен командир. Сам полк отбросил врага, и закрепился в цехах завода. 768-й полк, несмотря на все усилия, был остановлен пулемётным и ружейным огнём, понёс большие потери, на рубеж не вышел, и встал в оборону. Людников усилил 768-й полк бойцами штрафной роты, на помощь 650-му полку выслал заградотряд, но не в качестве заградителей, а как бойцов.

«Острова Людникова»

До конца октября дивизия вела тяжёлые бои за клочок берега шириной 700 метров и 400 – длинной. Вскоре на картах и схемах обороны он получил наименование «Острова Людникова», потому что с трёх сторон были немецкие войска, а позади Волга. Линия фронта петляла по улицам, развалинам домов и цехов на земле, под землёй, и по этажам. У нас было преимущество: рабочие завода и местные жители служили проводниками, проводя бойцов по разным трубам и кабельным каналам. Немцы этого не знали. Несмотря ни на что, немцы рвались к Волге. 29 октября дивизия отбила 14 атак.

Самыми сложными в 40-дневной обороне «Острова Людникова» стали дни с 11-го по 16 ноября. 11 ноября линия обороны дивизии проходила по двум цехам, спускалась в подземный теплотоннель, затем рассекала улицы Прибалтийскую и Таймырскую. Но к 13 ноября в руках дивизии осталось всего несколько кирпичных домов, и от них до Волги было уже всего ничего. Отступать и в самом деле было некуда. Единственным целым оставался крепкий дом директора завода, ставший последним рубежом обороны. В нём Людников и устроил командный и наблюдательный пункты, передал артиллеристам его точные координаты, и приказал, если немцы выйдут к дому, бить по нему. К тому времени продовольствия осталось очень мало. У Людникова обострилась язва, ночами он почти не спал, но каждое утро он был на своём КП.

С трёх сторон враг

11 ноября при поддержке артиллерии и авиации враг пошёл в соё последнее наступление. Комдив отправил в бой всех, кто мог держать оружие, но ликвидировать прорыв не смог, и немцы полностью отрезали дивизию от 62-й армии. Патроны и продовольствие заканчивались: на Волге был ледоход, исключавший подвоз по реке. И тут Людникову доложили, что раненные требуют его к себе. Он пришёл, поздоровался, сказал, что обстановка сложная, что с трёх сторон враг, что возможности отправить их в тыл, нет. Легко раненые попросили вернуть их в строй. Людников разрешил. Вечером в штабе дивизии он сказал, что шанс удержать «Баррикады» есть: зажав дивизию на малом участке, немцы лишили себя поддержки тяжёлой артиллерии и авиации, опасаясь бить по своим. Поэтому нужно усилить ночные вылазки в тыл. Немцы не любили ночного и ближнего боя. В этот же день Людников вызвал огонь на свой штаб. Только так немецкое наступление удалось остановить.

Доставить боеприпасы на гребных лодках

Тяжелее всего было без боеприпасов. Единственная помощь шла по воздуху. Парашютов не хватало, мешки с патронами просто привязывали к крыльям У-2 распускающимся узлом. Подлетая к месту, штурман дёргал за концы, и груз летел вниз. 2/3 сброшенных грузов попадало в Волгу или к немцам. Когда 15 ноября сели батареи дивизионной рации, Чуйков потерял всякое представление о том, что происходило на «Острове», он думал, что дивизии уже нет. Дивизия устояла, но без поддержки от армии крах её был вопросов нескольких дней. Связь Людникову нужна была любой ценой. В ту же ночь штаб армии предпринял отчаянную попытку доставить на «Баррикады» боеприпасы и продовольствие на гребных лодках. Из 25 лодок Людникову досталось только 6, остальные были или потоплены, или уплыли к находящейся ниже по течению 64-й армии генерала Михаила Шумилова. Повезло, что батареи для рации не утонули.

Перелом

17 ноября к Людникову пробились бронекатера Волжской военной флотилии, которые привезли 9 тонн боеприпасов и продовольствия и 200 человек пополнения. Обратным рейсом катера забрали 300 раненных. Именно в этот день произошёл перелом в сражении за «Баррикады».

19 ноября началось наступление Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов, было окружено более 300 тыс. вражеских солдат и офицеров. Но в Сталинграде бои не стихали. 4 декабря на Волге встал лёд, и снабжение войск в районе «Баррикад» наладилось. 15 декабря Людников безуспешно пытался прорваться к основным силам 62-й армии. Людников договорился с артиллеристами, что перед тем, как открыть огонь, они дадут три красные ракеты. На второй день, увидев эти ракеты, немцы ушли в укрытия. Так продолжалось неделю, пока на рассвете 21 декабря после ракет последовал не обстрел, а стремительный бросок дивизии Людникова, и немцы даже не успели выйти на позиции. В результате дивизия соединилась с частями 62-й армии.

22 декабря Людников прибыл в штаб армии. В блиндаже был накрыт стол, за которым Чуйков собрал всех комдивов. Людников попросился на тот берег, чтобы проверить тыловое хозяйство дивизии и сходить в баню. Вернувшись через сутки, он стал готовить дивизию к наступлению, и по совету Чуйкова из наиболее опытных бойцов сформировал штурмовые группы численностью 25-50 человек. В составе групп были снайперы, сапёры, разведчики, связисты. 26 января 1943-го Донской фронт, наступавший с запада, разрезал группировку Паулюса на два котла – северный южный, и соединился с 62-й армией. На следующий день Людников получил генеральскую звезду на недавно введённые погоны. 31 января южный котёл во главе с Паулюсом капитулировал, но северный сложил оружие только 2 февраля.

«Это что, все?»

6 февраля 138-я дивизия стала 70-й гвардейской. 10 февраля по этому случаю состоялось торжественное построение, на которое приехал Чуйков. Оглядев строй, он тихо спросил: «Иван Ильич, это что, все?» «Да, – ответил Людников, – все, кто остался». Даже Чуйков, много повидавший при обороне Сталинграда, был шокирован: из 10-тысячной дивизии, на плацу стояло человек 500 – 5% от первоначального состава. На вопрос, как они удержались, Людников потом неизменно отвечал с улыбкой: «Мы же были на «Баррикадах», а там либо побеждают, либо умирают – третьего не дано». После Сталинграда генерал Людников командовал 15-м стрелковым корпусом в Курском сражении. 29 сентября 1943-го Людникову присвоили генерал-лейтенанта, а уже 10 октября за успешное форсирование Днепра в районе Киева он получил Звезду Героя. В 1944-м Людников возглавил 39 армию, освобождал Белоруссию. Войну Людников закончил в Восточной Пруссии, 5 мая 1945-го получил генерал-полковника.

Написал 10 книг

После Победы 39-ю армию перебросили в Манчжурию, за операцию по разгрому Японии Людников получил полководческий орден Суворова I степени. Через 2 года Людникова перевели в Ленинград командовать 10-й гвардейской армией, а через год он оказался в Ровно командующим 13-й армией. В 1949-м Людников поехал в ГДР заместителем Главкома Группы советских оккупационных войск в Германии. В 1952-м Людников окончил курсы Людников окончил курсы Академии им. Ворошилова, командовал Таврическим военным округом. С 1956-го Людников служил в Софии представителем главного командования стран Варшавского договора. В 1959-м Людникова назначили начальником курсов «Выстрел», с 1963-го он возглавлял факультет в Академии Генштаба.

В 1968 году Людников вышел в отставку, на пенсии написал 10 книг. 22 апреля 1976 года Иван Людников умер в Москве в возрасте 73 лет. Перед смертью он просил похоронить его в Волгограде, но письменного завещания не оставил. На этом основании горисполком Волгограда отказался предоставить место на кладбище. Тело героя Сталинграда кремировали, урна с прахом покоится в колумбарии Новодевичьего кладбища.

автор: Николай Кузнецов