Боеприпасы заканчивались, подмоги не было, а никто из четверых связных, посланных из штаба для уточнения обстановки, и до них не дошли, и в штаб не вернулись…

Товарищ Сержант

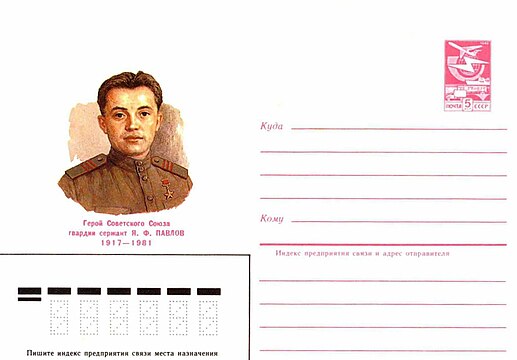

В 1942 на Волге в Сталинграде был дом, который по своей известности, а в какой-то момент, и по значимости превосходил знаменитый the White House в Вашингтоне, где в то время заседал президент США Франклин Рузвельт. От Сталинграда зависел исход войны, от защитников дома на площади 9-го января, во многом, как, впрочем, и от защитников сотен других домов, зависела судьба Сталинграда. Весь мир знал его, как дом Павлова – назван так он был в честь одного из трёх десятков героев, которые 58 дней удерживали дом, Героя Советского Союза сержанта Якова Павлова.

Детство и юность

Яков появился на свет меньше, чем за месяц до Октябрьской революции, 17 октября 1917 года в деревне Крестовая в 150-ти верстах от Великого Новгорода. Родители были крестьянами, когда Яков родился, отцу Федоту Павловичу, было 30, мать, Анисья Петровна, была на два года младше. Венчались они в 1914-м в деревне Моисеевичи в 4-х верстах от Крестовой, где Анисья в девках жила с родителями, а потом переехали на родину мужа. Яша поступил в сельскую начальную школу, мотался каждый день по лесному просёлку 6 вёрст туда и обратно. Когда он окончил три класса, полуграмотные родители решили, что сыну этого достаточно – его и так, как самого грамотного в деревне, назначили счетоводом в сельсовете. Работы там было не много, и Яша почти всё время был под рукой, помогал по хозяйству – парень он был уже крепкий и рукастый. Однажды случилось то, что происходило со многими мальчишками и девчонками того поколения: Яша увидел аэроплан, круживший над деревней, и больше ни о чём не думал – только летать. Когда пришла повестка в армию, он уговорил призывную комиссию направить его в авиачасть, и вскоре оказался в лётной школе, но не в качестве курсанта – с тремя классами об этом можно было забыть, а в хозвзводе, но всё равно рядом с самолётами. Отслужив положенное, Яков остался на сверхсрочную: в армии ему понравилось, что делать, после службы он не знал, возвращаться в колхоз и потерять паспорт, не хотелось, семьи не было, дома, кроме родителей его никто не ждал.

Советско-финская война

Когда началась война с, как её называли в советских газетах, «финляндской козявкой», Павлов оказался на Карельском перешейке, после подписания 12 марта 1940 года мира, его перевели в 87-ю стрелковую дивизию 5-й армии Киевского особого военного округа под Ковель, который в соответствии с Секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа отошёл к Советскому Союзу. Там Павлов встретил Великую Отечественную. 28 июня 1941-го немцы взяли Ковель, 5-я армия с боями отходила к Киеву, Павлов участвовал в боях за город, попал в окружение, но чудом сумел переплыть Днепр, и избежал плена – по немецким данным у них в руках оказалось почти 700 тыс. человек.

Отличился в одном из боёв

19 января 1942-го 87-я стрелковая стала 13-й гвардейской, в июле её возглавил Герой Советского Союза полковник Александр Родимыцев, получивший в марте свою первую генеральскую звезду. В одном из боёв отличился и гвардеец Павлов: к командному пункту 42-го полка под прикрытием танков прорвалась пехота. Яков умело выбрал позицию для ручных пулемётов ДП конструкции Василия Дегтярёва, и, подпустив немцев поближе, из укрытия отсёк пехоту от танков.

10 января 1942-го Ставка издала директиву № 3, где говорилось, что к концу 1942 года враг должен быть полностью изгнан с территории СССР, хотя в результате контрнаступления под Москвой немцев удалось отбросить всего на 200-300 км. 1 мая газеты поместили Приказ Сталина № 130, в котором задача из директивы № 3 подтверждалась, и из секретной она превращалась во всенародную. Результатом двух этих документов стало плохо спланированное, необеспеченное техникой и боеприпасами майское наступление Юго-Западного фронта маршала Семёна Тимошенко, закончившееся крахом под Воронежем и Харьковом, форсированию врагом Дона, выходом к Волге и Сталинграду. Немцам удалось окружить почти 300 тыс. человек. Враг продвигался стремительно, организовать прочную оборону в донских степях не удалось, в ходе отступления было потеряно много артиллерийских стволов и танков. В полосе Южного и Юго-Западного фронтов образовалась большая прореха, и командование вермахта не приминуло ею воспользоваться. После потери Ростова-на-Дону путь на Кавказ был открыт, а если бы немцам удалось взять Сталинград, они бы вышли к Баку, и Советский Союз остался без нефти. Окажись Волга в руках врага, страна была бы, по сути, разделена надвое.

Ошеломлён красотой Сталинграда

После тяжёлых боёв дивизию направили на переформирование в Камышин на правом берегу Волги примерно в 200-х км от Сталинграда. По дороге в полевой лагерь полк ненадолго остановился в Сталинграде, и Яков, выросший в деревне, и больших городов не видавший, был ошеломлён красотой Сталинграда. Вскоре ему присвоили сержанта и назначили командиром пулемётного отделения, а доукомплектованную 13-ю гвардейскую перевезли за Волгу.

Мамаев курган

Сталинград обороняли две армии: 62-я генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, и 64-я генерал-майора Михаила Шумилова. На них наступали 6-я армия генерала Фридриха Паулюса, 4-я танковая армия генерала Германа Готта, итальянские и румынские части. В боях участвовал лучший в люфтваффе 4-й воздушный флот под командованием генерал-полковника Во́льфрама фон Рихтгофена, обеспечивший немцам практически полное господство в воздухе. 12 сентября немцы вошли в Сталинград, 13-го нанесли мощный удар, вынудив 64-ю армию отступить, а 62-я армия оказалась в полуокружении прижатой к Волге. Прорвав оборону в городе, немцы стали продвигаться к площади 9-го января, к вокзалам Сталинград-1 и Сталинград-2, с целью разрезать город, вытянувшийся вдоль Волги больше, чем на 60 км, на две большие части. Чтобы исправить ситуацию, Ставка решила перебросить в город несколько свежих дивизий. В сентябре 13-ю гвардейскую включили в состав 62-й армии, 14 сентября она получила приказ Чуйкова переправиться на правый берег Волги и с ходу атаковать противника. В ночь на 15 сентября два полка, получив от Родимцева приказ после переправы сразу идти в атаку, как можно дальше продвинуться к центру города, захватить опорные пункты, и закрепиться, Но немцы, ожидая высадки советского десанта, разбомбили нефтехранилище. Нефть вылилась в реку, вода запылала, пропитанные нефтью гимнастёрки горели прямо на людях, но бойцы, едва добравшись до берега, бросались в рукопашную. Именно скорость продвижения дала гвардейцам преимущество. Они отбили узкую полоску берега, вокзал, и заняли господствующую над городом высоту – Мамаев курган. Немцы ежедневно пытались расчленить дивизию и уничтожить её по частям.

Приехал Родимцев

Командир 42-го полка 13-й гвардейской полковник Иван Елин свой КП расположил в полуразрушенном 5-этажном здании мельницы Гергардта. Ориентироваться в городе было невероятно сложно: достоверных карт Сталинграда не было, разрушения изменили дома и улицы города до неузнаваемости. Как-то на КП приехал Родимцев, увидел на ничейной земле два стоящие рядом совершенно одинаковые 4-этажные 4-подъездные здания, и тут же оценил их оперативно-тактическое значение: они практически полностью перекрывали подходы к Волге, перед домами – площадь 9-го января, прямо по периметру – простреливаемое насквозь пространство. Отсутствие застройки позволяло практически круглосуточно контролировать передвижение врага на километр вокруг до самой Волги. Родимцев приказал Елину послать туда разведчиков. Одну группу возглавил лейтенант Николай Заболотный, вторую – сержант Яков Павлов, который уже показал себя неплохим разведчиком, да ещё и парнем был лихим: вместо уставной фуражки, пилотки или ушанки, он носил папаху-кубанку, которая считалась верхом фронтового шика, и выдавала бойких бесшабашных удальцов.

Разведка

Идти большими группами было нельзя, и Павлов взял с собой лишь трёх пулемётчиков: ефрейтора Василия Глущенко и красноармейцев Никиту Черноголова и Александра Александрова. Продуктов они почти не брали – на разведку же шли, а вот пулемётных дисков и гранат взяли столько, сколько смогли поднять. Подобравшись незаметно, они один за другим осмотрели все четыре подъезда, но немцев в доме не было – они, очевидно, в тот момент не придавали значения этим домам. В подвале второго подъезда прятались до 30-ти гражданских. На руках одной женщины плакала девочка Зина, родившаяся 2 месяца назад. Там же оказался санинструктор из 3-го батальона Калинин. Павлов, понимая, что немцы могут и опомниться, послал его в штаб полка с запиской, что дом взят, и что нужна подмога.

Гарнизон из четырёх человек продержался три дня

Павлов как в воду глядел: вскоре к дому подошла вражеская разведка. Они не очень таились: были уверены, что дом пуст, и поплатились – из пятерых ушёл лишь один, да и то раненый, и стало совершенно очевидно, что другие гости не заставят себя ждать. Немцы и в самом деле пытались захватить очень важный объект, подтянули артиллерию, посылали на штурм отряд за отрядом. Главным преимуществом дома оказался подвал: во время обстрела бойцы спускались вниз, а когда начиналась атака, снова шли на этажи, и, перебегая от одного окна к другому, вели огонь, создавая впечатления, что их много. Таким образом, гарнизон из четырёх человек продержался три дня – вот когда бойцы поняли прозорливость Павлова, приказавшего набить вещмешки патронами и гранатами. Но боеприпасы заканчивались, подмоги не было, а никто из четверых связных, посланных из штаба для уточнения обстановки, и до них не дошли, и в штаб не вернулись. Там решили, что живых в доме нет, и что немцы его быстро вернут себе.

Вошёл в историю

Лишь 23 сентября в штаб 42-го полка пришёл измученный Калинин с запиской от Павлова. Три дня он пролежал в воронке на площади: немцы не давали поднять головы, да и наши им в этом помогали. Елин спросил: из какого дома – Павлова или Заболотного? В тот момент, когда Калинин докладывал Елину, на КП находился фронтовой корреспондент Владимир Курбатов, и вскоре в «Красной Звезде» вышла статья «Дом Павлова». С этим названием дом и вошёл в историю.

На помощь Павлову отправили 7 пулемётчиков из взвода лейтенанта Ивана Афанасьева во главе с самим лейтенантом, бронебойщиков старшего сержанта Андрея Сабгайды с 14,5 мм противотанковыми ружьями ПТРС конструкции Сергея Симонова – у них был магазин на 5 патронов, и они были скорострельнее ПТРД, а в ближнем бою это имело большое значение. К Павлову так же добрались миномётчики под командой Алексея Чернышенко и ещё несколько автоматчиков. Все они сделали дом Павлова костью, на два месяца засевшей в горле у немцев. Точная численность гарнизона не установлена – от 24-х до 31-го бойца. До сих пор так же нет ясности, кто командовал обороной дома все два месяца – Павлов, или старший лейтенант Афанасьев, который был выше и по должности, и по воинскому званию, однако это никак не умоляет героизма защитников дома.

В конце сентября с северо-западного угла площади немцы пустили танки, чтобы просто разрушить дом – с домом Заболотного им сделать это удалось. За танками шла пехота. От выстрелов танковых пушек почти в упор, дом содрогался, но выстоял – его добротно строили, для работников Облпотребсоюза. Снаряды пробивали первые две стены, а разрывались за третьей. Выходит, что самое безопасное место было за первой стеной: когда танк стреляет с близкого расстояния, опытный, давно воюющий человек приблизительно может определить место в стене, куда попадёт снаряд. Люди выбирали место подальше, чтобы не посекло обломками кирпичей. Огнём с верхних этажей и чердака защитники дома отсекли пехоту от танков, потом из подвальных окон открыли огонь из ПТРС – стрелять сверху по танку смысла не имело: снаряд ружья под таким углом башню и корпус не пробивал, чтобы попасть в двигатель, нужно было высунуться из окна, и подставиться под огонь снайпера. Стрелять можно было только по гусеницам и щелям механика-водителя. У одной машины перебило гусеницу, она завертелась и встала, а остальные стали отползать задним ходом. Атака была отбита с большими потерями пехоты. У защитников дома потерь не было. Немцы снова подтянули артиллерию и миномёты. Многих ранило осколками. Больше всех досталось пулемётчику Воронову, но даже с тяжёлыми ранениями рук и ног он отказывался покинуть свой пост. Позже его переправили за Волгу, жизнь ему спасли, но ноги он, всё же, лишился.

Затеяли с врагом опасную игру

Защитники дома затеяли с врагом опасную игру: они давали очередь из автомата или пулемёта, враг отвечал плотным огнём. В это время засекали огневые точки, и били по ним из миномётов. Вскоре во время короткой передышки штаб полка прислал минёров, они заминировали все подходы к дому, исключив тем самым подход танков на близкую дистанцию. Труднее всего было гражданским, сидевшим в подвале: не было еды, не было воды, не было медицинской помощи, и было очень холодно. Очень большой проблемой были боеприпасы: 30 бойцов, автоматы, пулемёты, миномёты, расход большой, а доставлять регулярно патроны, гранаты, мины, продовольствие было сложно, ведь вся площадь простреливалась насквозь. Так же худо было с водой и провиантом. Телефонные провода постоянно рвались осколками, и приходилось каждый раз посылать на́рочных с записками, опасаясь за их жизнь, и рискуя, что они не доставят донесение.

Герой Советского Союза

19 ноября 1942-го Красная Армия перешла в контрнаступление, прорвала позиции итальянцев и румын, окружила 6-ю армию Паулюса. 25 ноября гарнизон вывел гражданских, оставил дом, и вместе дивизией пошёл на запад. Сколько врагов было уничтожено за 58 дней упорной обороны, подсчитать и тогда было невозможно, а сейчас – тем более, но известно, что сами защитники потеряли убитыми трёх человек. После двух месяцев в тесных комнатах, на просторе, когда вокруг нет стен, было непривычно. Павлов довольно быстро получил тяжёлое ранение и оказался в госпитале. Вернувшись в строй, он служил командиром отделения разведки в артиллерийских частях 3-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов, дошёл до Штеттина. Звание Героя Советского Союза ему присвоили 27 июня 1945-го.

Самым первым восстановили дом Павлова

После войны самым первым в Сталинграде восстановили именно дом Павлова, выкрасили его в довоенный зелёный цвет, и заселили. Строители сохранили фрагмент дома таким, каким он был осенью 1942-го. А вот мельницу так и оставили в качестве памятника. В 1946-м Павлов уволился из армии в звании старшего лейтенанта, поехал не домой, а в Сталинград, и пришёл к тому дому и той мельнице.

Депутат Верховного Совета РСФСР

Павлов вернулся на родную Новгородчину, в небольшом городе Валдае, где не было и 10 тыс. жителей его назначили директором типографии. Окончив Высшую партшколу, он перешёл на партийную работу, стал секретарём райкома, его трижды избирали депутатом Верховного Совета РСФСР. Через 38 лет после Сталинградской битвы, и за год до смерти, в 1980-м, Павлов стал почётным гражданином Волгограда. Его имя увековечено на Аллее Героев Волгограда, и на доме, который он удерживал 58 дней.

23 сентября 1981 года Яков Павлов умер на 64-м году жизни. Похоронили Героя в Великом Новгороде на аллее героев Западного кладбища.

автор: Николай Кузнецов