Просидев весь день в воронке от снаряда, чтобы определить направления огня, вдобавок к ранению он получил контузию, но в тыл не ушёл…

Спаситель Ленинграда

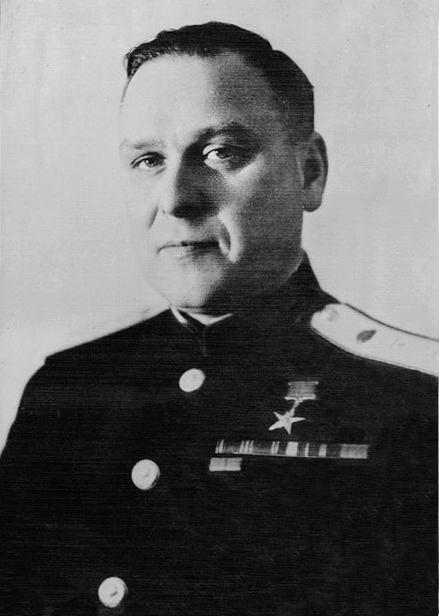

Этого человека в Ленинграде иначе, как спасителем города не называли. И для этого были все основания: вряд ли кто-то сделал больше, чем Иван Георгиевич Зубков, чтобы в блокадный город пошло продовольствие, вряд ли кто-то больше его спас людей от голодной смерти. Про автомобильную «Дорогу жизни», проложенную по льду Ладоги, знают почти все, про железную «Дорогу Победы» знают очень мало.

Детство и юность

Иван родился в городе Ессентуки 26 июля 1904 года. Его дед казак Иван Георгиевич и отец Георгий Иванович, были инженерами, отец строил Транссиб, мать, Мария Николаевна, вела дом и воспитывала сына. До революции Иван учился в кадетском корпусе в Тифлисе, а когда его закрыли, решил пойти по стопам отца, но сразу поступить в вуз из-за не пролетарского происхождения не мог, и сперва пошёл на рабфак Тифлисского политеха. В 1925-м умер отец, в Тифлисе было тревожно, и Иван подался к матери в Курск. Там он женился на Елене Выходцевой, в 1926-м у них родился сын Юрий, ставший позже известным тележурналистом международником.

Поехал в Москву cтроить метро

Вскоре Ивану предложили должность заведующего школой фабрично-заводского ученичества в Льгове, но там надолго он не задержался, уехал в Харьков и поступил в технологический институт, который окончил в 1930-м. Через год он поехал в Москву строить метро, стал сменным инженером на шахте № 9. Какой был энтузиазм, и с какими трудностями столкнулись первые метростроители, весьма достоверно показано в фильме «Добровольцы» по поэме Евгения Долматовского. Тогда впервые проявились выдающиеся организаторские способности 29-летнего Зубкова: всего за год он вырос от начальника смены до начальника шахты, получил свою первую награду – медаль «За трудовую доблесть», вступил в партию.

Ленинград

В феврале 1941-го Зубкова перевели в Ленинград и назначили начальником строительства метро. В его подчинении было 10 заводов и 11 с лишним тыс. человек. Нужно было обеспечить людей жильём, изучить техдокументацию, принять оборудование. За пять месяцев, оставшиеся до войны, на месте будущих станций заложили 15 шахт, и проложили 700 метров тоннелей. Проектировщики запаздывали, и Зубков, нарушая инструкции, действовал, полагаясь на свой опыт и интуиции. Он предложил перенести главное депо от Финляндского вокзала в Автово. Именно там после войны и построили это депо, которое работает, по сей день. Начальство Зубкова ценило и считалось с его независимым казачьим нравом. Он не лебезил, не выслуживался.

К моменту переезда в Ленинград 36-летний Зубков уже развёлся с первой женой, сын остался с ней. В Ленинграде он женился на красавице Элеоноре Писаржевской, у них родились сын и дочь – Борис и Татьяна.

Перед войной Ленинград был 2-м по величине и значению городом Советского Союза, там проживало около 3,5 млн. человек. На захват города Гитлер отводил два месяца. 4 сентября 1941-го немцы впервые обстреляли город из дальнобойных пушек, а ещё через два дня люфтваффе совершили первый массированный налёт, сбросив на Ленинград более 6,5 тыс. бомб. 8 сентября враг вышел к истоку Невы у Ладоги, захватил Шлиссельбург и полностью блокировал город с суши. Блокада продолжалась 872 дня. К середине сентября передовые части вермахта были всего в 16 км от Дворцовой площади и Зимнего дворца.

Попросил отправить его на фронт

На 6-й день войны, 27 июня Ленинградский горком ВКП(б) решил остановить строительство метро, а все шахты затопить. Зубков вывел всю технику из-под земли, и после этого попросил отправить его на фронт. В армию его призвали, но в окопы на передовую не отправили, а назначили начальником управления военного строительства всего Ленинградского фронта. Зубков добился, чтобы сохранили самые ценные кадры работавших с ним инженеров, механиков и проходчиков – такой коллектив больше не собрать, и этих специалистов мобилизовали для строительства оборонительных сооружений вокруг Ленинграда. Всего за сутки Зубков сформировал 10 строительных батальонов, которые стали возводить ДОТы, ДЗОТы, блиндажи, рыть противотанковые рвы Лужского оборонительного рубежа, на Пулковских высотах и на Карельском перешейке. Позже под руководством Зубкова построили подъездные и слиповые пути, когда рельсы уходили прямо в воду Ладоги, и использовались для переправки цистерн.

Те самые 125 блокадных грамм

Не сумев взять Ленинград с ходу, немцы перешли к его планомерному уничтожению и блокаде. В ноябре Ладога замёрзла, порт Осиновец, через который доходили последние крохи продовольствия, работать перестал. 13 ноября 1941-го в городе стали выдавать 300 грамм хлеба работающим и 150 – детям и иждивенцам. Муки не хватало, и в хлеб добавляли 25% целлюлозы. 17 и 18 ноября в домах отключили электричество и отопление, пропала горячая вода, перестала работать канализация, встал городской транспорт. С 20 ноября 1941-го суточную хлебную норму урезали до 250 грамм для рабочих, а иждивенцы получали те самые 125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам, о которых писала Ольга Берггольц.

«Дорога жизни»

22 ноября начала работать 44-километровая военная автодорога № 101, получившая в народе название «Дорога жизни». В тот день по льду Ладоги в Ленинград прибыла первая колонна из 60-ти полуторок – автомобили большей грузоподъёмности лёд мог не выдержать. Зенитки полностью прикрыть трассу не могли, и грузовики, которые шли по ней друг за другом на большой дистанции, часто попадали под обстрел. 1020 машин до цели не добрались. Однако полностью обеспечить город продовольствием «Дорога жизни» не могла, и единственным шансом спасения Ленинграда от полного вымирания был прорыв блокады.

«Невским пятачком»

Осенью 1941-го советские войска несколько раз пытались прорвать кольцо блокады в районе Невской Дубровки. В сентябре на левом берегу Невы удалось захватить плацдарм шириной до 2 км и глубиной до полукилометра, который за его крохотные размеры назвали «Невским пятачком». Все попытка прорвать блокаду в этом месте ни к чему не привели. В ноябре Сталин приказал любой ценой блокаду прорвать, и тут же встал вопрос: как переправить несколько десятков многотонных танков через Неву, которую немцы простреливали со всех сторон. Эту, казалось, неразрешимую задачу командование поручило Зубкову. Немцы остервенело обстреливали «Невский пятачок», перебрасывать туда людей, боеприпасы и продовольствие удавалось только ночью.

Выбирая место для танковой переправы, Зубков попал под обстрел и был ранен в ногу, но от госпитализации отказался, и ковылял, опираясь на палку. Просидев весь день в воронке от снаряда, чтобы определить направления огня, вдобавок к ранению он получил контузию, но в тыл не ушёл. Восемь попыток переправить танки КВ на понтонах закончились неудачей. Однако, спустя несколько дней Зубков сообщил в Смольный, что выпил стакан чая с малиной. Это означало, что на другой берег переправлен лёгкий колёсно-гусеничный танк БТ-7, вооружённый 45-мм танковой пушкой 20К. Потом число стаканов дошло до восьми. 30 ноября через Неву перевезли последний, 26-й танк. За эту операцию Зубков получил орден Красного Знамени.

29-километровый бензопровод

Весной 1942-го первая в истории женщина – тяжёлый водолаз Нина Соколова предложила Зубкову проложить в Ленинград по дну Ладоги 29-километровый бензопровод, из которых 21 км пройдут под водой. На всё ушла 41 ночь: из-за постоянных обстрелов работы велись скрытно. С 20 июня 1942-го до полного снятия блокады в 1944-м по трубопроводу попеременно подавался бензин, керосин и дизельное топливо, всего 40 тыс. тонн топлива. По дну Ладоги проложили ещё и кабель связи, обеспечив телефонное сообщение штаба Ленинградского фронта со Ставкой и Генеральным штабом. Примерно так же проложили и силовой электрокабель длиной 21 км от Волховской ГЭС, где восстановили две турбины.

Немедленно строить железную дорогу

Блокаду удалось прорвать только в начале 1943-го. Вдоль южного берега Ладоги был пробит коридор шириной 8–11 км. 19 января 943-го ГКО постановил немедленно строить железную дорогу, чтобы существенно улучшить продовольственное обеспечение Ленинграда. Задача, поставленная перед Зубковым и его коллективом, не имела аналогов в мировой истории: прифронтовой полосе под обстрелами и бомбёжками, при лютых морозах всего за 20 дней построить 30 км железнодорожных путей и три моста. Как за это время и в тех условиях построить железнодорожный мост через Неву, было вообще непонятно. Но Зубков и его инженеры нашли нестандартное решение. Один мост, высоководный, строить по всем правилам инженерного искусства, а рядом в устье Невы напротив крепости Орешек возвести второй, низководный мост на сваях, по сути, прямо по льду. Зубкову пришлось решать множество проблем и сложнейших технических задач при весьма ограниченных ресурсах. Ширина Невы в районе Шлиссельбурга около 1 км, а глубина достигает 6,5 метров. Вода из Ладоги в Неву движется со скоростью 2 м/сек, между правым и левым берегом большой перепад по высоте. По довоенным нормам нужно было забивать 20 свай за смену, а при строительстве низководного моста в смену забивали до 85 свай, сверху укладывали деревянные прогоны, а уже на них – шпалы с рельсами. Зима была теплее, чем прошлая, при частых подвижках льда сваи выбивало.

5 тыс. человек работали круглые сутки, чтобы скорее пустить первый поезд. Многие виды тяжёлых работ, таких, как лесозаготовки, выполняли женщины и подростки. Хорошо, если была лошадь, но далеко не всегда её было чем кормить, и, спилив дерево, обрубив сучья и ветки, они вручную трелёвочным крюком волокли бревно к вагону. Женщины жили по 8 человек в палатках, которые отапливали буржуйкой. Чтобы повысить устойчивость всей конструкции против сильного течения, мост строили в виде дуги, возвели его всего за 12 дней, и уже 2 февраля по нему прошёл первый поезд со стройматериалами. 6 февраля 1943-го Зубков доложил Наркому путей сообщения Лазарю Кагановичу, что со станции Волховстрой в Ленинград вышел первый поезд с продовольствием.

«Дорога победы»

7 февраля 1943 года на Финляндском вокзале торжественно встречали первый поезд с Большой Земли. Для тех, кто выжил, это было настоящее чудо. После 17-ти месяцев блокадного кошмара, в город возвращались жизнь и надежда. Зубков был среди встречавших, и единственный раз в своей жизни попал в кинохронику. В тот же день ленинградцы отправили на большую землю состав с орудийными отливками. Жители города назвали новый путь «Дорогой победы». С момента пуска этой дороги нормы хлеба в Ленинграде значительно выросли, к лету 1943-го появились карточки на мясо, на жиры, на рыбу.

Когда немцы с воздуха обнаружили переправу, люфтваффе получили приказ её уничтожить, обстреливали по два-три раза в день, при этом гибло до 15 человек, обслуживавших дорогу. Из-за непрерывных обстрелов поезда по «Дороге победы» шли только ночью. Первая линия дороги Поляна – Шлиссельбург проходила всего в 4-6 км от линии фронта. В результате обстрелов дорога получила больше тысячи повреждений, и чтобы её обезопасить, построили ещё одну ветку подальше от линии фронта.

Из 600-т железнодорожников Особой 48-й паровозной колонны, которые водили поезда по «Дороге победы», погиб или был ранен каждый 3-й, и машинисты прозвали её «Коридором смерти». Вражеские бомбы и снаряды почти каждый день выводили из строя часть железнодорожного полотна, и всякий раз ремонтные бригады восстанавливали его буквально за несколько часов, порой, ценой собственной жизни. Несмотря на постоянные обстрелы за сутки в одну сторону удавалось провести 25 поездов, большую часть которых вели паровозы серии Э, часто дореволюционной постройки. В то время главным преимуществом этого паровоза было то, что он мог работать на угле и даже угольной пыли, на дровах, на мазуте, на торфе. Угля и мазута из-за блокады почти не было, зато дров и торфа вполне хватало.

Одна локомотивная бригада 48-й Особой паровозной колонны состояла из 13-ти человек. Семафоры установить было невозможно, и их роль выполняли девушки с сигнальными фонарями: ночами они стояли вдоль трассы, и показывали машинистам, может ли состав двигаться дальше. Главную опасность для состава таили открытые участки местности, которые враг обстреливал особенно интенсивно. В марте 1943-го произошли две трагедии: снаряды попали в эшелоны с боеприпасами, которые шли днём, полностью их уничтожив.

Искусный трюк

Чтобы обмануть немцев, железнодорожники придумали искусный трюк: от станции Поляны до 30-го километра дорога проходила через густой лес. На этом участке машинисты разгоняли составы до максимальной скорости, а потом закрывали редуктор и шли по инерции. Риск был огромный, ведь перегретый котёл мог в любой момент взорваться, но пар из трубы не выходил, и не демаскировал паровоз. Потом они открывали редуктор, но немцы уже не успевали открыть огонь. Чтобы затруднить немцам обстрел наших составов, рядом с основной дорогой под руководством Зубкова построили обходной путь, который находился ещё дальше от линии фронта.

19 марта 1943 года заработал и высоководный мост, однако у военных сразу же возникли опасения, что находившийся в полукилометре выше по течению Невы низководный мост будет снесён весенним ледоходом, и повредит опоры главного моста. Когда в марте 1943-го по нему пошли первые поезда, штаб Ленинградского фронта потребовал разобрать старую переправу, однако Зубков категорически отказался выполнять этот приказ. Он предложил под его ответственность сохранить первый мост как резервный. 25 марта 1943-го в результате массированного вражеского артналёта были полностью уничтожены одна из главных опор высоководного моста и две 20-метровые фермы, и стало ясно, что Зубков был прав. Восстановить высоководный мост удалось только через две недели, всё это время поезда шли по низководному мосту, и движение не прерывалось ни на минуту. За год с небольшим по «Дороге победы» в Ленинград прошло 3105 составов, которые доставили в город без малого 4 млн. тонн грузов. Обратно проследовало 3076 составов. 5 ноября 1943 года Иван Зубков одним из первых на войне получил не военную Звезду Героя Социтруда, а затем звание генерал-директора строительства и пути II ранга, что соответствовало воинским званиям генерал-лейтенанта или вице-адмирала. Поговаривали, что он может стать наркомом путей сообщения СССР.

Осмотр моста

В конце июня 1944 года Зубков вылетел осматривать разрушенный мост на реке Свирь, где планировалась переправа войск Карельского фронта. По воспоминаниям близких, накануне Зубков никуда лететь не собирался, а мост должны были осмотреть его сотрудники, однако ночью позвонил Каганович, и категорически форме потребовал, чтобы Зубков летел сам. Утром 28 июня Зубков вылетел из Ленинграда на самолёте, который прислал командующий Карельским фронтом генерал армии Кирилл Мерецков. Когда до аэродрома оставалось несколько сот метров, самолёт внезапно потерял управление, и врезался в землю. Погиб сам Зубков, его адъютант и лётчик. Проститься с Зубковым пришли тысячи ленинградцев. Гроб установили на лафете и провезли по перекрытому Невскому проспекту до Александро-Невской лавры, где состоялись похороны. Все тротуары были забиты людьми, несли 200 венков. Его далеко не каждый знал в лицо – портретов в газетах не печатали, но каждый знал, что он сделал для Ленинграда и ленинградцев. Для блокадников Зубков был настоящей легендой. До своего 40-летия он не дожил всего месяц.

автор: Николай Кузнецов