Когда она пришла в себя, то вокруг стояли немцы. Кое-как она доковыляла до какого-то сарая, где были другие пленные…

Штурмовик

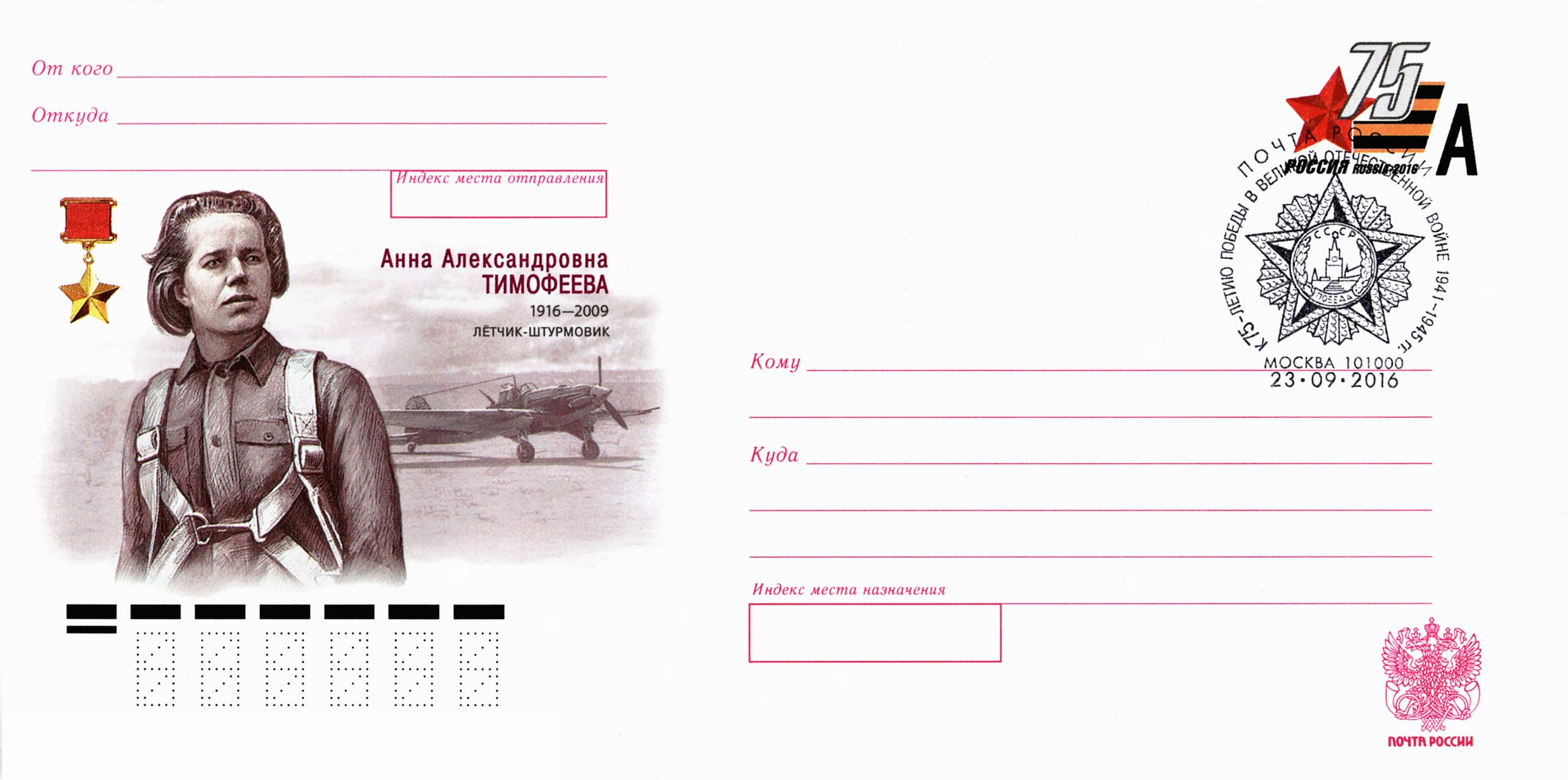

Во время Великой Отечественной женщин на фронте было немало: врачи, медсёстры и санинструкторы, связисты, снайперы, лётчики – кто не знает про 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк? Были ещё 125-й гвардейский бомбардировочный и 586-й истребительный авиаполки, в которых воевали женщины лётчицы. Но женщин пилотов, воевавших на штурмовике ИЛ-2, было всего пятеро, лишь одна получила Звезду Героя до окончания Второй мировой войны, а больше всех боевых вылетов – 140 – совершила Анна Александровна Тимофеева-Егорова, ставшая Героем Советского Союза через 20 лет после Победы.

Детство

Анна родилась 23 сентября 1916 года в деревне Володово в 60-ти верстах от уездного Торжка и в 130-ти – от губернской Твери. Крестьянская семья жила очень бедно восьмерых детей прокормить было не просто, а ведь ещё столько же умерли в раннем детстве. Мать была беременна Аней, когда мужа забрали в армию, на фронте он попал под газовую атаку, потом вступил в Красную Армию, был несколько раз ранен. Вернувшись, он работал в поле, с подросшими сыновьями занимался отхожим промыслом. Отравления газом и раны часто давали о себе знать, Александр Егоров тяжело болел, и умер в 1925-м, не дожив до 50-ти, когда Ане было 9 лет.

Мама отвезла Аню в старинный Торжок и определила в школу золотошвеек. Ане там не понравилось, она просилась домой, а когда не отпустили – просто сбежала. Но в Володово была только начальная 2-класная школа, и учиться пришлось в селе Ново, которое было в пяти верстах от Володово. (В Лихославле, в 100 км от Володово родилась и другая пилот-штурмовик, Герой Советского Союза Тамара Константинова, 66 раз летавшая на боевые задания. Она была младше Анны Егоровой на три года).

Школа фабрично-заводского ученичества «Метростроя»

После окончания 7-летки брат Василий, уже несколько лет живший в столице, забрал сестру в Москву, и помог устроиться в школу фабрично-заводского ученичества «Метростроя» – московскую подземку только-только начали прокладывать. Евгений Долматовский в своей поэме «Добровольцы» если и приукрасил общую атмосферу стройки, то не так уж сильно: энтузиазм там и в самом деле был огромный, впрочем, как и везде в то время. Рабочие о том, что совершают трудовой подвиг, не думали, для них это была просто работа, которую все старались делать лучше всех, в забой шли как на праздник. За четыре года от Сокольников до Парка культуры им. Горького прорыли почти 12 км тоннелей, построили 13 станций, и Северное депо для стоянки и ремонта метропоездов.

К подземным работам даже тогда 14-летние подростки не допускались, но сами дети норовили приписать себе пару годков: в шахте и почётно было, и платили больше, и бутылку кефира с булкой давали в качестве доппитания. Прорабы и мастера, всё прекрасно знали, но глаза на детские шалости закрывали: рабочих рук не хватало, а план надо было давать. Работа для 14-летней девушки, хоть и привыкшей к тяжёлому физическому труду, была очень тяжёлой: к концу смены нестерпимо болели руки, ноги, спина – Аня едва доползала до койки в общаге. Очень плохо было со спецодеждой, особенно с обувью и рукавицами: башмаки рвались через месяц, их кое-как связывали верёвками, но всё равно ноги были сбиты в кровь, пару рукавиц выдавали на две недели, а хватало её, максимум, на неделю, работали голыми руками, и ладони всегда были в мозолях.

Очень плохо было с техникой безопасности. В забой спускались по узкой деревянной лестнице, которая, казалось, вот-вот переломился, и тогда все, кто на ней, полетят вниз и разобьются. В довершение ко всему, лестница была очень скользкой, в рукавицах идти было очень неудобно, поэтому их снимали, и тот, кто шёл выше, постоянно на руки наступал. Шурф не освещался – лампочки были где-то глубоко внизу, и их практически не было видно. В общем, было очень страшно, и страхи эти переживали дважды в день. Дальше по штольне шли к тоннелю, неся на плечах длинные прутья арматуры, которую предстояло вязать. Как-то прутом зацепили за оголённый провод, кого-то током ударило, кто-то расшибся в кромешной тьме. Аня попала в больницу, потом ей дали отпуск, она поехала к маме в деревню.

Однажды в шахту, где работала Аня, пожаловал отвечавший за стройку первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Каганович, чьё имя будет носить метрополитен – был даже плакат, где Лазарь Моисеевич изображён в строительной каске с отбойным молотком на плече. Сопровождали Кагановича начальник строительства Павел Роттерт и его заместитель Константин Финкель. Увидев в забое детей, они потребовали поднять их на-гора. Все тут же подчинились, но назавтра Аня снова была в шахте.

Аэродром аэроклуба

Как-то придя с ночной смены, Аня увидела объявление о начале строительства аэродрома аэроклуба «Метростроя» в Малых Вязёмах. Аня, хоть и валилась с ног от усталости, пошла в управление, и сказала, что хочет строить аэродром, в свободное, разумеется, от работы время, и, конечно, совершенно бесплатно. Методом «народной стройки» грунтовую взлётно-посадочную полосу и стоянки для самолётов построили быстро, начались теоретические занятия, прыжки с парашютами, и вскоре Аня поднялась в воздух с инструктором, а потом стала летать самостоятельно на фанерно-тканевом биплане У-2 конструкции Николая Поликарпова.

Херсонская лётная школа

После аэроклуба Анну направили в школу лётчиков Осоавиахима в Ульяновск, однако с первого курса отчислили: в Москве арестовали брата, и Анна стала родственницей врага народа. Обратно в «Метрострой» её не взяли, она поехала в Смоленск, и при устройстве на льнокомбинат в анкете про брата утаила. Это позволило ей поступить в аэроклуб, и пройти весь курс заново. В Смоленске Анне дали направление в Херсонскую лётную школу, после окончания которой её оставили там лётчиком инструктором, а потом перевели в аэроклуб в Калинин.

Лётчики для эскадрильи связи

Когда началась война, Аня, как и большинство лётчиков, стала проситься на фронт. Она написала несколько рапортов, но в Действующую Армию попала почти случайно. Однажды Аня приехала в аэроклуб, и застала там полный разгром после бомбёжки. Она кое-как закрыла фанерой разбитые окна, легла на старый диван, и сама не заметила, как уснула. Разбудил её незнакомый старлей, который ходил по комнатам, в поисках сам не зная чего или кого: в клубе никого не было. Старлей сказал, что набирает лётчиков для эскадрильи связи штаба Южного фронта. Долго уговаривать девушку не пришлось. Вот так она и оказалась в 130-й отдельной авиаэскадрилье связи, в которой воевали лётчики, имевшие опыт войны в Испании, многие, как и командир эскадрильи капитан Сергей Булкин были награждёны орденами. На осовиахимовского лётчика с «гражданки», тем более, женщину, смотрели недоверчиво, встретили насмешками, но Анна доказала, что она – настоящая лётчица. Булкин, почему-то сразу её невзлюбил, и посылал на задания тогда, когда орденоносные мужчины сидели по домам: меньше, чем за год Анна больше 130 раз доставляла важные документы и агентов связи, летала на разведку, искала с воздуха воинские части, попавшие в окружение. В эскадрилье Анна получила свой первый орден Красного Знамени, в петлицы – первый «кубарь», и всё «через голову» Булкина.

У-2 расстреляла с близкого расстояния

18 мая 1942 года Анна летела в штаб 9-й армии со срочным пакетом, в котором, судя по дальнейшим событиям, был приказ об отступлении. Под Изюмом на Северском Донце её У-2 расстреляла с близкого расстояния пара Messerschmitt Bf 109F. Анна чудом посадила самолёт, и сумела выбраться из горящей машины. Немцы гонялись за ней, она несколько раз падала, претворяясь убитой. Отстали «мессеры», только когда она добежала до леса. Потом на У-2 Анну ещё дважды сбивали.

Рапорт о переводе в УТАП

Анна просила перевести её в боевую часть, но получала отказ. Она узнала, что в Сальяне в 130 км от Баку базируется УТАП – учебно-тренировочный авиаполк, готовящий пилотов для штурмовиков Ил-2 конструкции Сергея Ильюшина. Это был одномоторный самолёт поля боя, летавший на малой высоте, несущий бронекорпус толщиной 4-6 мм прикрывал мотор и кабину пилота, позади лётчика была установлена 12-мм бронеплита. Самолёт имел мощное пулемётно-пушечное, бомбовое и ракетное вооружение. Анна знала, что Ил-2 чисто мужской самолёт, но рапорт о переводе в УТАП написала, а Булкин с радостью его подписал.

В Сальяне Анну поселили в домике у пожилой азербайджанки, тогда как мужчины жили в казарме. Кормили в УТАПе плохо, а нагрузки были большие, и однажды после учебного полёта у Анны закружилась голова, она чуть в обморок не упала. Курсанты ловили в Куре миног, хотели угостить девушку, но когда Анне показали только что выловленную рыбу, похожую на змею, она поблагодарила, и отказалось.

Первый женский штурмовой экипаж

Куда хуже было с учёбой: в УТАП были потрепанные бомбардировщики СБ, Пе-2, Су-2, истребители И-16, ЛаГГ-3 и Як-1, а ИЛов не было. Егоровой предлагали сесть на «пешку», но она хотела летать именно на штурмовике – для того и приехала в Сальян. Наконец, незадолго до выпуска в полк поступили пять одноместных ИЛ-2. Ждала она не напрасно: самолёт ей понравился сразу, и она очень быстро его освоила. Экзамены Егорова сдала легко, получила лейтенанта и направление в 805-й штурмовой авиаполк 230-й штурмовой авиадивизии в составе 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта. Повезло ей и там: в полку чудом сохранился одноместный ИЛ, и его отдали Егоровой. Но летала она много, вскоре этот самолёт полностью выработал свой ресурс, и Анне пришлось пересесть на двухместный штурмовик. По управлению он немного отличался от предшественника, но Анна была уже опытным пилотом, и освоилась быстро. Теперь ей нужно было найти себе воздушного стрелка. Придя в полк, она сразу подружилась со своей оружейницей Евдокией Назаркиной, предложила ей летать вместе, и Дуся согласилась. В полку был инструктор бортстрелков, помочь вызвались стрелки из других экипажей, Анна устроила Евдокии десяток учебных полётов, и вскоре Егорова и Назаркина стали первым в авиации всех воюющих держав женским штурмовым экипажем. Пилоты истребителей, сопровождавшие Анну и Евдокию на штурмовку и разведку, когда слышали в наушниках женский голос, были уверены, что это помехи и плохая связь, ведь на штурмовиках летали только мужики.

Практически никогда группа не возвращалась на свой аэродром в полном составе. Основные потери были от огня с земли: бронекорпус мог защитить от обычного стрелкового оружия, но не от снаряда зенитки, крылья бронезащиты не имели, отчасти помогало протектирование бензобаков, но при большом количестве попаданий не спасало и оно. Из 36,2 тыс. ИЛ-2, выпущенных заводами, в бою было потеряно 11,5 тыс. – почти треть.

В районе Керчи Егорова потопила баржу с вражеской техникой, и получила второй орден Красного Знамени. Для неё этот полёт был труден ещё и тем, что в детстве она едва не утонула в мелкой речке Каменке, и с тех пор панически боялась воды, тем более, полётов над морем.

Плен

20 августа 1944-го полк получил задание лететь на левый берег Вислы на Магнушевский плацдарм в 60 км от Варшавы. Первую группу из 15-ти штурмовиков возглавлял врио командира полка майор Пётр Карев, вторую группу через 10 минут должна была вести штурман полка капитан Егорова. Фронтовик поэт Сёмён Гудзенко сказал, что самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Девушки еле дождалась команды на взлёт. Подошли к цели, изготовились, пошли в атаку на вражеские танки. Уже во время первого захода ИЛ Егоровой подбили зенитки, Евдокия была убита. Высота была маленькая, выпрыгнуть с парашютом невозможно, но Анна успела открыть фонарь и отстегнуть ремни. Самолёт горел, Анна сильно обгорела, а в момент падения её выбросило из кабины, и она потеряла сознание. В себя Анна пришла от сильной боли, вокруг стояли немцы, могли пристрелить, но пожалели. Кое-как она доковыляла до какого-то сарая, где были другие пленные. Толком её не обыскивали, забрали только табельный пистолет, ордена оставили. Соседи по сараю сделали ей тайник в сапоге и спрятали туда награды и партбилет: у лётчиков было суеверие, что если полетишь без орденов, обязательно собьют.

К званию Героя представляли Анну и Евдокию ещё до этого злосчастного вылета, но когда стало известно, что Егорова в плену, представление порвали. Почему не дали Героя погибшей Евдокии – загадка.

Анну отвезли в Кюстрин в один из самых страшных концлагерей Заксенхаузен. Её не истязали, не пытали, а просто надолго поместили в глубокий сырой бетонный каземат размером метр на два без крыши над головой. От ожогов всё тело болело так, что Анна теряла сознание. Её почти не кормили, и с каждым часом она теряла силы, но продолжала как-то держаться. Но вдруг что-то случилось, и к ней допустили русского хирурга Георгия Синякова, который попал в лагерь ещё в 1941-м, и югославского профессора Павле Трпинаца. Их она попросила спрятать партбилет и ордена, и они хранили их в лагерной аптеке на полке с ядами. Врачи придумали хитрый ход: мазали раны Анны рыбьим жиром, они хорошо заживали, но выглядели при этом свежими и создавали впечатление, что лётчица безнадёжна.

«Смерш»

Красная Армия освободила Заксенхаузен 22 апреля 1945 года, то есть, в плену Егорова пробыла 8 месяцев. Из своего каземата она выползла – самостоятельно идти не могла, места ожогов, только чуть-чуть затянутые тонкой кожей, при движении начали кровоточить. Её привезли в «Смерш», стали расспрашивать, как она, имея возможность застрелиться, сдалась в плен, как враг её завербовал, где она взяла ордена и фальшивый партбилет. Мер физического воздействия к ней не применяли, вот только кабинет майора был на втором этаже, а содержали её на первом, и на допросы она ходила по длинным крутым лестницам немецкого особняка, что в её состоянии было сродни пытке. Допрашивали её дважды в сутки – днём и ночью, чтобы она не могла спать, а на допросах не позволяли сидеть. Через 10 дней ей помогли подняться на второй этаж, но привели в другой кабинет, где была хорошая мебель, и усадили в мягкое кресло. Начальник Смерш сказал, что проверка закончена, и что она может идти куда захочет.

После войны

Война закончилась, но Анна хотела остаться в армии, однако врачебно- лётная комиссия к полётам её не допустила, и Егорова демобилизовалась, вернулась в «Метрострой».

Командир 197-й ШАД, в которой воевала Егорова, полковник Вячеслав Тимофеев, узнав, что Анна жива, разыскал её, сказал, что развёлся с женой, и предложил выйти за него замуж. Анна согласилась, они поженились, она добавила к своей фамилию Тимофеева, родились два сына – Пётр и Игорь.

6 мая 1965 года Анна Тимофеева, выполнившая на штурмовике 140 боевых вылетов – в первый год войны Героя давали тем, кто вернулся из десятого боевого вылета, а тут почти полторы сотни – звание Героя Советского Союза, наконец, получила. Чуть раньше её восстановили в КПСС, то есть, радость была двойная.

29 октября 2009-го Анна Тимофеева-Егорова умерла. Ей было 93 года.

автор: Николай Кузнецов