Часть эта формировалась из офицеров, которые долго были в плену – это не был штрафбат, но их всё равно бросали на самые опасные участки…

В годы Второй Мировой войны в фашистские концентрационные лагеря согнали людей со всей порабощённой Европы, как военнопленные, так и гражданское население. Лагеря были разбросаны по территории самой Германии, Австрии, Польши, других стран, были они на Смоленщине и в Советской Белоруссии. Освенцим, Бухенвальд, Маутхаузен, Майданек, Дахау весь мир знает как «фабрики смерти» – они и в самом деле были фабриками, где уничтожение людей было организовано, как технологический процесс, и те, кто убивал, считали себя не палачами, а прорабами. Охрана была продумана до мелочей и организована на высочайшем уровне, считалось, что бежать оттуда невозможно – «колючка» в три ряда под током, пулемёты и прожекторы на вышках по периметру, эсэсовцы, стреляющие без предупреждения, злющие овчарки… Да и нет смысла бежать: обессилившего человека всё равно поймают, и тогда уж точно убьют, а когда сидишь спокойно, есть хоть какой-то шанс выжить.

Название лагеря смерти Собибор известно не так широко, как другие, но именно здесь 14 октября 1943 года вооружённой до зубов охране бросили вызов пять сотен измождённых узников во главе с советским лейтенантом Александром Печерским, и это было одно из немногих успешных восстаний в нацистских лагерях смерти.

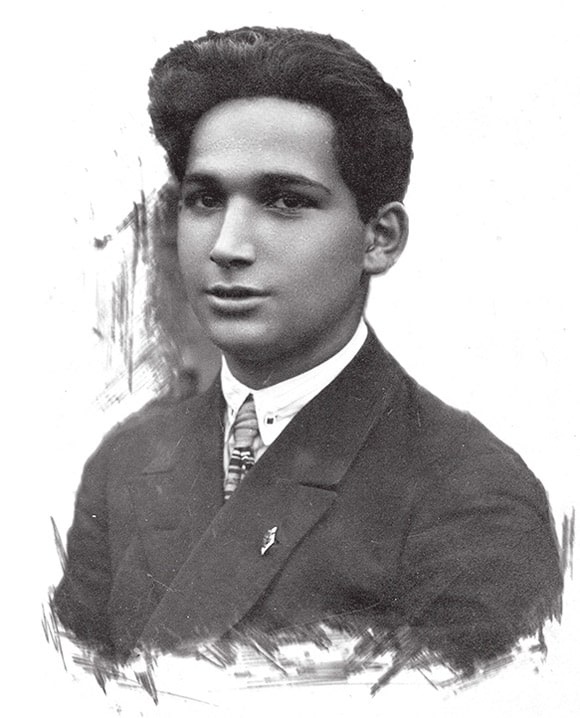

Детство и юность

Александр появился на свет 22 февраля 1909 года на Полтавщине в Кременчуге, в ста верстах от губернского центра. Отец Арон Вульфович служил помощником присяжного поверенного, мать, Софья Марковна сидела с детьми – сестра Фаина была старше Александра на три года, брат Константин – на два, Зинаида родилась в 1921-м. Саше было всего 6 лет, когда начались еврейские погромы. Их дом подожгли, они лишь чудом сумели спастись, и с невероятными трудностями, где пешком, где на поезде, где на попутных подводах добраться за 700 вёрст в Ростов-на-Дону, где жили родственники. Александр окончил семилетку и музыкальную школу, дальше учиться не стал, пошёл работать на паровозоремонтный завод, на общественных началах руководил заводской художественной самодеятельностью. Не бросил он это занятие и после того, как перешёл в финансово-экономический институт.

Семья

В 1933-м Александр женился на Людмиле Замилацкой, которая была младше на 4 года, через год родилась дочь Элеонора. В Эллочке Печерский души не чаял, на канве вышивал для неё картинки – Красную шапочку, Серого волка, трёх поросят. Ему самому вышивание помогало, когда он нервничал. Фото дочери было самым дорогим у Печерского на фронте, попав в плен, он его прятал и тщательно оберегал, оно придавало ему силы.

Замкнулось вражеское кольцо

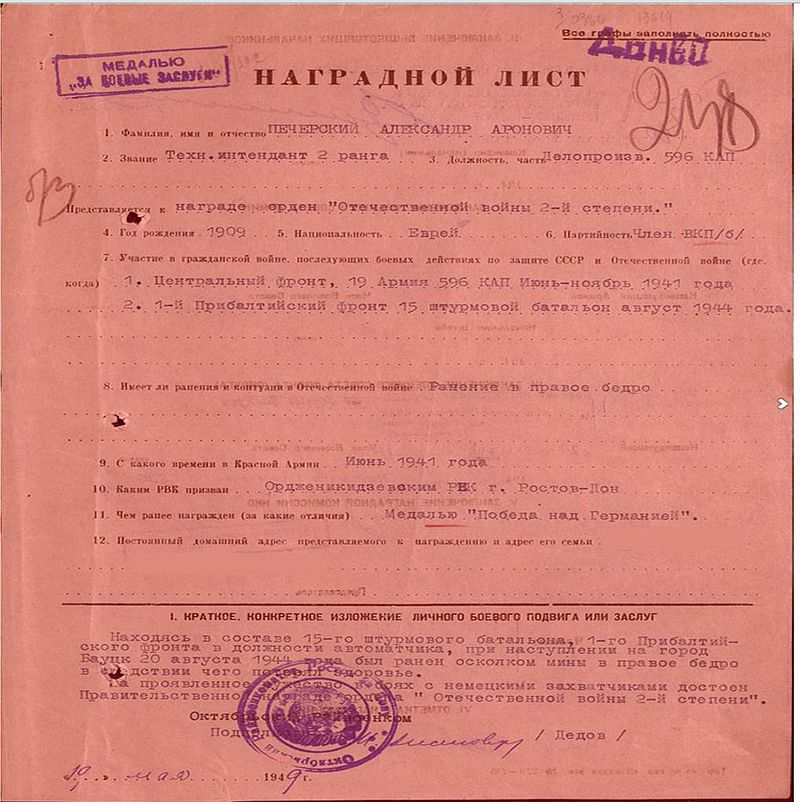

Мобилизация в РККА была объявлена со второго дня войны, и уже к полудню 23 июня Печерский получил повестку. Прежде, чем отправить на фронт, никогда не служивший в армии 32-летний штафирка Печерский получил в петлицы два лейтенантских кубаря и звание техника-интенданта 2-го ранга. Служил он делопроизводителем в штабе 596-го гаубичного артполка сформированной ещё до войны на базе управления Северо-Кавказского военного округа 19-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Иван Конев, и в боях, по сути, не участвовал. С первых дней сентября полк оборонял переправу через Днепр на шоссе Москва – Минск, и оказался в стороне от главного удара немцев. 8 октября поступил приказ отходить, но вокруг Вязьмы уже замкнулось вражеское кольцо, в котором оказалось более 600 тыс. советских солдат и офицеров. Комиссара полка тяжело ранило, чтобы вынести его из окружения, назначили 8 бойцов, командовать которыми поставили Печерского. Пытаясь прорваться, они истратили все боеприпасы, и едва держались на ногах от голода и усталости, да ещё и сам Печерский был ранен. 12 октября обессиленные и безоружные красноармейцы напоролись на немцев, и попали в плен. Так что, боевого опыта Печерский приобрести просто не успел. Тем удивительнее было то, что он сделал в плену.

Год скрывал, что он еврей

Сначала Печерского поместили в лагерь для военнопленных в Вязьме. Это был овраг, обнесённый колючей проволокой, где в октябре пленные спали на голой земле, и умирали сотнями в сутки от голода и болезней. Затем его перевезли в Смоленск в лагерь с такими же условиями и ещё большей смертностью. Там Печерский подхватил сыпной тиф, перенёс его на ногах, и немцы, убивавшие всех больных, этого не заметили, но самое главное, ему почти год удавалось скрывать, что он еврей, и никто его не выдал.

В мае 1942-го вместе с четырьмя другими пленными Печерский пытался бежать, их поймали, и отправили в штрафной лагерь в окрестностях белорусского города Борисов. Там был каторжный труд при практически полном отсутствии питания. Люди умирали сотнями, но на замену тут же привозили новых пленных. В начале августа Печерского перевели в Шталаг-352 в Минске, чтобы оттуда отправить на работу в Германию. Больных и немощных немцы не брали, перед отправкой была медкомиссия, вот там-то и выяснилось, что Печерский – еврей. Его и ещё восьмерых военнопленных отвезли в филиал Шталага-352 под названием Лесной лагерь у белорусской деревни Масюковщина, где должны были расстрелять. Их загнали в глубокий подвал, который сами гитлеровцы называли дорогой в ад, но с казнью, почему-то, тянули.

Минское гетто

Через две недели мучительного ожидания смерти узников из подвала решили использовать на срочных тяжёлых работах – зачем на них пулю тратить – сами сдохнут, а так хоть какая-то польза – и перевели в рабочий лагерь СС еврейского гетто Минска. Тех пленных, что потеряли надежду выжить, было видно сразу: пустым взглядом они смотрели прямо перед собой, горбились и характерно шоркали ногами. Печерский отличался от них тем, что по-прежнему ровно, как настоящий офицер, держал спину и ходил с высоко поднятой головой. Возвращаясь с тяжёлой работы, он как-то ухитрялся пронести в лагерь советские рукописные листовки, в которых говорилось о положении дел на фронте. Именно поэтому подпольщики Минского гетто решили организовать побег, и назначили руководителем Печерского. Кто-то из лагерной охраны устроил его перевод на дачу эсэсовцев за городом – там охрана была не такая жестокая, и было проще бежать. Договорились, что Александра запишут в погибшие, и тайком переправят к партизанам, но подпольщиков кто-то выдал, а Печерского, как зачинщика, должны были расстрелять, но ему снова повезло: ранним утром 18 сентября 1943-го его привели на вокзал, где уже толпились старики, женщины, дети из Минского гетто. Их набили в вагоны так, что можно было только стоять. За шесть суток дороги люди не получили ни крошки хлеба и ни капли воды. Многие умерли, но упасть не могли, и трупы так и висели, стиснутые со всех сторон соплеменниками.

Собибор

22 сентября поезд остановился на заброшенном полустанке недалеко от польского села Собибор на берегу реки Буг. Через сутки эшелон подали к воротам лагеря. Из вновь прибывших лагерное начальство отобрало 80 человек, а остальных сразу куда-то увели. Вечером над лагерем поднялся чёрный дым: это жгли тела тех, кто приехал вместе с Печерским. Крематория в лагере не было, тела сжигали в специально выкопанном и оборудованном для этих целей рву, поэтому дым накрывал всю территорию лагеря.

Печерскому, сколь бы цинично это ни прозвучало, повезло и на этот раз: немцы решили построить в Собиборе завод по ремонту трофейного советского оружия. Для этого в бараках держали порядка 600 рабочих. За пару дней до прибытия эшелона, где был Печерский, десяток узников из этого барака – евреи из Нидерландов, которым, благодаря помощи Международного Красного Креста, в лагере жилось куда лучше, чем советским людям, пытались бежать, их поймали, и в назидание другим вместе с ними расстреляли всего 80 человек. Для восполнения убыли этой рабочей силы и понадобились 80 человек. Кроме того, лагерь был довольно большим хозяйством, и нужна была обслуга. Печерский сказал, что он столяр, хотя ничего об этой профессии не знал, и что фамилия его Ковалёв.

Лагерь был поделён на три сектора. В 1-м жили рабочие, во 2-м у вновь прибывших отбирали всё, что они привезли с собой, женщин и детей стригли наголо, а из волос потом делали войлок и мягкую обувь для подводников. В 3-м секторе были газовые камеры. Оборудования, для применения специального газа в Собиборе не было, и сумрачный германский гений коменданта лагеря придумал приспособить для этого дела танковый мотор, выхлопную трубу которого вывели в герметичную камеру. То есть, по принципу своего действия это была та же всем известная автодушегубка, только стационарная. Каждые два дня в Собибор приходил эшелон, в котором было 2 тыс. евреев – больше газовая камера «принять» не могла.

В нацистской машине уничтожения лагеря Собибор, Бельжец, Хелмно, 1-я и 2-я Треблинка стояли особняком: это были лагеря смерти, где евреев не превращали в покорных рабов, а просто истребляли планомерно и беспощадно. Но примерно 600 человек, пока они не нарушали режим, в Собиборе не убивали. 26 сентября, получив на завтрак по кружке кипятка, Печерский вместе с другими заключёнными отправился рубить лес. Начальник 1-го сектора обершарфюрер СС Карл Френцель ходил между рядами, и что есть силы, стегал людей плетью. Печерский демонстративно пошёл в пилотке, и вскоре получил прозвище «красный офицер Сашко». Френцель хотел отходить и его, но что-то его остановило – возможно, открытый железный взгляд Печерского, ведь ломать приятно тех, кто ломается, а если не сломался, то тот, кто с плетью, проиграл. Садисты проигрывать не любят, поэтому часто отступают.

Поручили организовать восстание и побег

Высокий красивый Печерский располагал к себе. Ему было 34 года, он был старше многих своих товарищей и по возрасту, и по воинскому званию. Внутри периметра 1-го сектора узникам было разрешено свободно передвигаться, и Печерского неожиданно пригласили в женский барак. Он рассказал, что немцев ещё в феврале окружили и разгромили в Сталинграде – никто из узниц о Сталинградской битве даже не знал, а про победу под Курском не знал и сам Печерский, немцы внушили всем, что Москва давно пала, а Сталин со своими присными сбежал на Урал. Женщины ему верили, и его рассказ их ошеломил.

Через несколько дней подпольный комитет поручил Печерскому организовать восстание и побег – раз он лейтенант, то сумеет это сделать. Ему рассказали, как организована охрана, когда она меняется, но он лично всё перепроверил. В лагерном штате было всего 29 эсэсовцев, охраной были предатели из советских военнопленных. Их боялись больше, чем немцев: те действовали строго по инструкции, а «свои» – как угодно, и немцы, зная это, пользовались этим, поощряя бесчинства, от которых у них самих волосы вставали дыбом. Собибор окружали трёхметровые заборы из колючей проволоки, по которой был пропущен электрический ток, по периметру – пулемётные вышки с прожекторами, за оградой – 15-метровые минные поля. Побеги изредка случались, но беглецов ловили, и в лагере устраивали массовые казни, чтобы отбить у оставшихся охоту идти в побег. Люди потеряли всякую надежду.

Люди говорили, в основном, на идиш, но Печерский, еврей, этого языка не знал – он говорил по-русски, и немного по-немецки, но за короткое время выучил несколько слов и фраз на идиш. По опыту предыдущего неудачного побега, когда убили 80 человек, Печерский пришёл к выводу, что бежать нужно всем вместе, иначе, независимо от исхода побега, уничтожат многих из оставшихся, а, может быть, и всех. На производстве это не скажется – привезут новых узников. Бежать нужно было до заморозков и до снега. Торопиться нужно было ещё и потому, что каждый лишний день в лагере повышал вероятность провала, а каждая лишняя встреча для обсуждения плана и деталей побега могла обратить на себя внимание охраны и агентов администрации, которые, несомненно, в бараках были. Чтобы объяснить частые отлучки Александра по ночам, придумали легенду, что Сашко закрутил роман с Гертрудой Попперт из Голландии, которую все звали Лю́ка.

Поначалу Печерский предложил взять инструмент – лопатами, кирками и топорами немцы рабочую силу обеспечивали исправно, в кузнице можно было сделать ножи и, используя этот арсенал атаковать охрану. Однако потом он от этой идеи отказался: даже если бы удалось перебить охрану на земле, пулемётчики с вышек положили бы всех в два счёта. И тогда решили прорыть из столярной мастерской тоннель под проволочными заграждениями, но пошли дожди, и тоннель затопило. Люди были близки к отчаянию. К тому же, до Собибора дошли слухи о попытке восстания в Треблинке, где 2 августа 1943-го больше тысячи узников, вооружённых шанцевым инструментом, подожгли склад с оружием, и прорвались через заграждения, но уйти смогли только три сотни: остальных убила охрана, и подкрепление, вызванное по телефону – готовясь к побегу, о том, чтобы перерезать линию не подумали, либо просто не сумели это сделать. Однако при подготовке восстания этой подробности Печерский знать не мог.

Дерзкий план

В эти непростые дни помощь пришла, откуда не ждали: к Печерскому подошёл охранник Бжецкий, и дал понять, что знает о приготовлениях заключённых, что говорит о том, что конспирация у подпольщиков была так себе. Бжецкий же сказал, что готов помочь. Выбора не было, и Печерский охраннику доверился, хотя понимал, что рискует, ведь это могло быть провокацией. У Александра созрел дерзкий план: в назначенный день быстро ликвидировать эсэсовцев, и оборвать телефонный кабель. Далее колонна лагерников, построенная Печерским, должна была, не вызывая подозрений, подойти к складу с оружием, захватить его, и из винтовок уничтожить пулемётчиков. Выходить собирались через главные ворота и поле у дома эсэсовцев – там не было мин. Самую опасную часть плана – уничтожение немецких офицеров, Печерский доверил своим ближайшим товарищам – он был уверен, что в самый ответственный момент у них не дрогнет рука. Вечером накануне восстания Печерский раздал несколько десятков ножей, в тайне от охраны изготовленных в кузнице.

14 октября 1943-го выдалось на редкость солнечным и тёплым. Перед началом восстания Александр нашёл Лю́ку, велел ей одеться в мужскую одежду, которую принёс с собой – так удобнее бежать, и держаться поближе к нему. Лю́ка ушла в барак, и вернулась с рубашкой, которую раньше носил её отец. Всякий раз, когда он надевал её, ему удавалось уходить от гестапо, и потому девушка считала её счастливой. Она всегда хранила рубашку у себя, но в день восстания решила, что Печерскому она нужнее.

«Товарищи! Вперёд!»

Печерский занял своё место на командном пункте в столярной мастерской. В тот день главным было, чтобы все вокруг безоговорочно верили в него и его удачу. Заключённые по одному приглашали офицеров в швейную и сапожную мастерскую якобы для примерки дорогих вещей, которые они переделывали из того, что отняли у убитых евреев – немцы не считали зазорным это носить. Чтобы снять китель, офицер снимал кобуру, и его тут же убивали топором. Но Френцель в назначенное время не пришёл. Бжецкий уже вёл колонну заключённых к складу с оружием, когда Френцель открыл по ним огонь из пулемёта. Среди заключённых началась паника, Печерский громко крикнул: «Товарищи! Вперёд!», и интернационал узников бросился таранить ворота. Другие разрезали проволоку, и побежали в лес прямо через минное поле. Всего в лагере было 550 человек, не могли бежать или были убиты сразу – 150, и среди них Лю́ка, на минах подорвались 80, вырвались – 320, из них немцы поймали и казнили 170. До конца войны дожили 53 человека. События в Собиборе нанесли серьёзный удар по всей системе лагерей смерти, и немцы сравняли Собибор с землёй.

Вступили в отряд

Ориентируясь по звёздам, Печерский, вместе с товарищами, которые называли его командиром, пошёл на восток. 19 октября они перешли вброд Буг, за которым начиналась территория Белоруссии. Несколько дней, хотя силы были на исходе, они брели по лесу, питаясь сухими ягодами. Довольно быстро они наткнулись на партизан, которые контролировали этот район, и вступили в отряд им. Котовского. Сам Печерский попросился на самый опасный участок, и стал подрывником отряда им. Щорса, которым командовал Павел Пронягин. В конце апреля 1944-го этот отряд соединился с 222-м стрелковым полком 49-й стрелковой дивизии. Печерского зачислили в полк автоматчиком. Часть эта формировалась из офицеров, которые долго были в плену – это не был штрафбат, но их всё равно бросали на самые опасные участки. 20 августа 1944-го во время штурма латвийского города Бауска Печерский был ранен осколком в бедро, очнулся в госпитале. Он написал в Ростов-на-Дону, и узнал, что отец умер в 1941-м, мать, жена и дочь были в эвакуации и остались живы, однако Людмила, будучи уверенной, что он погиб, снова вышла замуж. В госпитале Печерский встретил сестру-хозяйку Ольгу Котову, и они поженились.

После излечения Печерского направили в резервный полк, там дали отпуск, и он смог увидеться с дочерью.

О нём узнала вся страна

Ещё в 1944 году в прессе появились рассказы выживших участников восстания в Собиборе о Сашко, который восстанием руководил. Одна из публикаций попала к Печерскому, он написал в «Комсомольскую правду», и в январе 1945 газета опубликовала это письмо. Так о нём узнала вся страна, и к нему хлынули письма участников восстания.

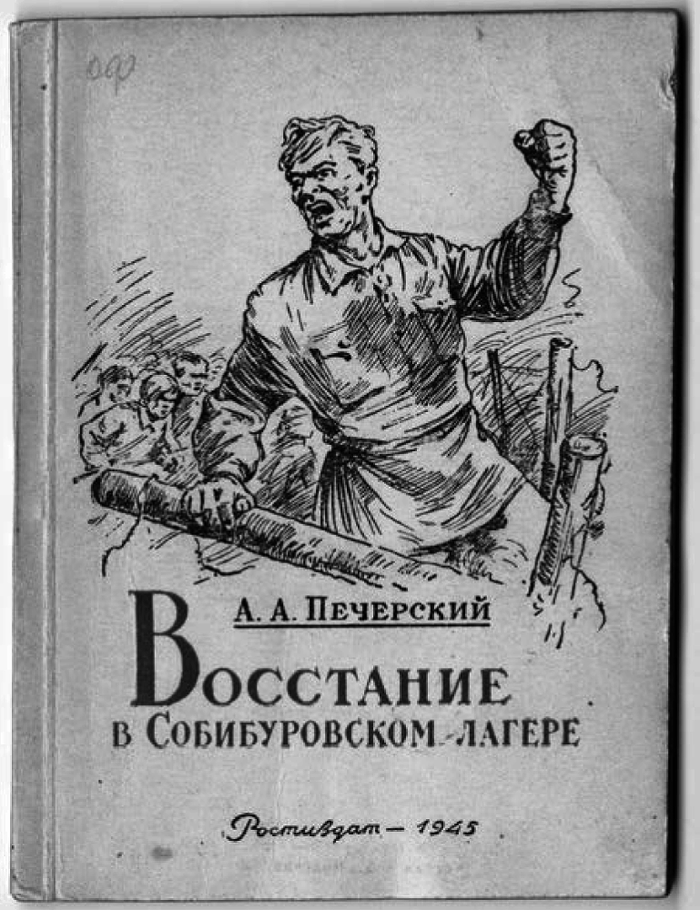

Вернувшись в Ростов-на-Дону, Печерский устроился администратором в местный театр музкомедии, и уже к концу года написал книгу о восстании в Собиборе. После Печерский устроился рабочим на машиностроительный завод, где проработал до 1970-го, когда он вышел на пенсию. Наградами его Родина не баловала: орденов он не получал, были только две медали – «За боевые заслуги» и «Победу над Германией». В 1963 году Печерский выступал свидетелем на процессе по обвинению 11-ти охранников «Собибора», которые были советскими гражданами.

11 января 1990 года Александр Печерский умер в Ростове-на-Дону на 81-м году жизни. Спустя 23 года Польша наградила его орденом Заслуг перед Республикой Польша, а в 2016-м Российская Федерация удостоила орденом Мужества.

автор: Николай Кузнецов