На четыре года он потерял имя: ему присвоили номер 10491, и под этим номером он прошёл ещё 16 лагерей, самым страшным из которых был Бухенвальд…

Непобеждённый

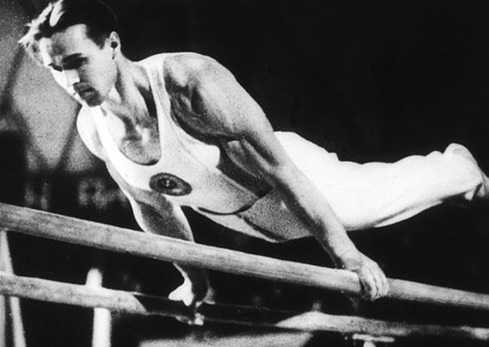

Среди советских олимпийских чемпионов есть те, кто прошёл Великую Отечественную: хоккеист Николай Сологубов, тяжелоатлеты Аркадий Воробьёв и Евгений Лопатин, получивший в Хельсинки «серебро», гимнасты Грант Шагинян, Иосиф Бердиев, Мария Гороховская, борец Анатолий Парфёнов. Гребец Юрий Тюкалов на фронт в силу возраста не попал, но всю войну провёл в блокадном Ленинграде, тушил «зажигалки», работал в совхозе, и получил медаль «За оборону Ленинграда». Тяжелоатлет Иван Удодов, борец Яков Пункин побывали в плену, чудом выжили в немецких концлагерях. Но самые тяжёлые испытания выпали на долю Виктора Чукарина: в плену он оказался в самом начале войны, выжил, пройдя почти два десятка концлагерей по всей Европе. Но после войны на двух подряд олимпиадах Чукарин выиграл 11 медалей, 7 из которых были золотые. Он дважды подряд стал абсолютным олимпийским чемпионом – на сегодняшний день этот результат удалось повторить только японцу Савао Като в 1968-м – в Мехико, и в 1972-м – в Мюнхене.

Детство

Виктор родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское в 40 верстах от уездного Мариуполя, в 200 – от тогдашнего губернского центра Бахмут, до Луганска было 230 км, до Донецка – 100. Отец, донской казак Иван Евментьевич, и мать, гречанка Христина Клементьевна, были крестьянами. У них уже был сын Павел, в 1933 родилась дочь Людмила. Вите не было и трёх лет, когда семья переехала в Мариуполь. Тут было и Азовское море, пусть оно и самое мелкое в мире, и река Кальмиус с притоком Кальчик, так что, развлечений водных хватало. Как-то Витя упал, рассёк голову, доктора наложили швы, но рубец остался, и позже он сыграл в жизни Чукарина большую роль. Чуть повзрослев, Витя стал всерьёз подумывать о том, чтобы пойти в какое-нибудь училище, но в морское или речное, не решил, а потом от этой затеи и вовсе отказался.

Со спортом определённости тоже не было: Витя с увлечением гонял в футбол, занимался греблей и плаванием, правда, особых условий для этого не было: футбол – на кочковатом пустыре, гребля – на примитивных лодках на реках, плавание – на этих же реках и в море. Как-то его поставили в школьную команду на городские соревнования по бегу, которые проводили на Первомай в городском парке. Ему понравился не столько сам бег, сколько то, что он попал в призёры, и он уже хотел заниматься лёгкой атлетикой, но всё изменил случай. Однажды, в 1936-м, 15-летнему Виктору нужно было как-то убить полтора часа между уроками и тренировкой, домой идти не хотелось, и он забрёл в спортзал, где шли соревнования гимнастов. Увидев, как ловко владеют своим телом мужчины, которым было лет по 20-25, он решил, что этот спорт как раз для него.

Вернувшись домой, Виктор взял у отца ящик с инструментами, нашёл два бревна, просверлил в каждом отверстия, нашёл трубу, вкопал во дворе брёвна в землю, вставил в отверстия трубу. Получился примитивный турник, на котором юноша стал, вызывая восторг окрестных девчонок, подтягиваться десятки раз, «крутить солнце», а потом и задерживаться на перекладине на вытянутых руках вниз головой, и даже делал «угол». В тех местах климат мягкий, зимы короткие, и только в конце ноября становится холодно, так, что руки на железной трубе мёрзли.

В 1937-м арестовали Ивана Евментьевича, он пропал навсегда – уже став олимпийским чемпионом, Чукарин концов так и не отыскал – и детей воспитывала мать. Она с самого начала была не в восторге от занятий Виктора, постоянно говорила, чтобы он нашёл себе настоящее мужское дело. Христину Клементьевну поддерживала её родня и соседи по двору. Виктор был готов уже подчиниться, и кто знает, как бы оно всё повернулось, но снова вмешался случай: в 10-ю среднюю школу, где он учился, пришёл новый учитель физкультуры, большой энтузиаст гимнастики и хороший педагог Виталий Поликарпович Попович, которого детвора за глаза называла просто Поликарпычем. Он-то и разглядел в Викторе задатки хорошего гимнаста, стал заниматься с ним индивидуально. Виктор понял, что добиться результатов можно только упорным трудом, он больше времени уделял тренировкам, стал лучше учиться, меньше времени проводить с дворовой шпаной, значительно улучшилась дисциплина, без которой в спорте нельзя.

Металлургический техникум

Окончив восьмилетку, Виктор поступил в местный металлургический техникум, но не потому, что хотел плавить металл – просто там была гимнастическая секция, в которую он в тайне от матери и записался. Практически ежедневное отсутствие дома по вечерам он объяснял либо тем, что в библиотеке сидит, либо практику проходит на «Азовстали». Но руководитель секции настоятельно рекомендовал Виктору более серьёзно заняться гимнастикой. Это же сказал Порликарпыч, когда Виктор пришёл к нему по старой памяти посоветоваться. Мать умоляла продолжать учиться, но Виктор забрал документы, и поехал в Киев поступать в физкультурный техникум. Поддержали его только брат и сестра.

Мастера спорта

В Киеве Чукарину снова подфартило: в техникуме работал тренером Аджат Ибадуалев, абсолютный чемпион СССР 1939-1940 годов, многократный чемпион в отдельных упражнениях. Ибадулаев был всего на 10 лет старше Чукарина, и они прекрасно друг друга понимали. Виктору нравилось заниматься силовыми упражнениями, которые Ибадулаев первым стране применил для повышения выносливости, что позволяло включать в программу более сложные элементы и менять их последовательность. Мастерство Чукарина росло, и в 1940 году он стал чемпионом Украины, получил учреждённое в 1935 году звание мастера спорта СССР.

Попал в окружение

Когда война началась, в армию Виктора не мобилизовали, но он добился, чтобы его зачислили добровольцем в 1044-й стрелковый полк 289-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. В сентябре 1941-го дивизия попала в окружение, многие бойцы и командиры погибли или попали в плен, в их числе был и Чукарин. Знамя дивизии удалось сохранить и вынести к своим, поэтому под тем же номером на Карельском фронте была сформирована новая дивизия. Однако всё это Чукарин узнал уже после войны.

Номер 10491

Сначала он оказался в Stalag X B, который находился в Нижней Саксонии неподалёку от Зандбостеля. Там от голода, болезней и бесчеловечного обращения умерло до 50 тыс. человек. На четыре года Чукарин потерял имя: ему присвоили номер 10491, и под этим номером он прошёл ещё 16 лагерей, самым страшным из которых был Бухенвальд, где истощённые до предела люди по 12-14 часов в сутки работали в каменоломнях. Чукарин держался, даже умудрялся тайком от охраны подглядывать, как на плацу эсэсовцы занимаются гимнастикой, которая в рейхе была в большом фаворе, и находил в их упражнениях что-то полезное для себя: он был уверен, что выживет, вернётся домой, и продолжит заниматься спортом, ведь в 1945-м ему было всего 24 года.

Баржу оттащили подальше от берега

В конце 1944-го Чукарина перевели в лагерь на север Европы, а когда немцы поняли, что территорию вот-вот освободят союзники, всех узников погрузили в товарные вагоны и перевезли к берегам Балтики. Сумрачный германский гений придумал изощрённый способ, как быстро убить сразу много людей: их загнали на заранее заминированную баржу, и оттащили её подальше от берега. До взрыва оставался час с небольшим, когда в воздухе появилась пара английских истребителей Supermarine Spitfire. Все, даже немцы осознали, что через месяц-другой война закончится, умирать уже непонятно за что, никто не хотел, охрана, понимая, что эвакуироваться на шлюпках и мотоботах англичане им не позволят, а, значит, если они взорвут баржу, то погибнут вместе с заключёнными, подняла руки. Только после этого истребители позволили им сесть в шлюпки. Через сутки союзное судно отбуксировало баржу к берегу, Чукарин оказался у англичан, его поместили в лагерь для перемещённых лиц, и через два месяца вместе с другими советскими военнопленными передали Советскому Союзу.

Мариуполь

Проверка Смерш много времени не заняла: даже опытные контрразведчики не могли заподозрить в измождённом – кожа да кости – мужчине, весившем едва 40 килограмм, немецкого шпиона. Чукарину выправили документы, и он поехал в Мариуполь. Город был сильно разрушен, но мама и сестра остались живы, а через пару месяцев с фронта вернулся брат Павел. Увидев стоявший на пороге скелет в старой рваной шинели, Христина Клементьевна всплеснула руками, но сына не признала, и даже когда он заговорил, не поверила, что это её Витя – у него и голос был другой. Лишь когда Виктор подошёл к ней и обнял, она машинально погладила незнакомого человека по голове, нащупала под ёжиком волос тот детский шрам, и воскликнула: «Витя! Витенька! Мы же тебя похоронили! Нам товарищ из твоего полка рассказал».

Не мог подтянуться и трёх раз

На Украине, как впрочем, и по всей стране, после войны было голодно, а для восстановления прежней формы нужно было усиленное питание. Мать, сестра и брат всеми правдами и неправдами добывали продукты, чтобы подкормить Виктора. Надо отдать должное местным властям: его не бросили, устроили инструктором по физкультуре на завод им. Ильича, он получал рабочую карточку, и, насколько хватало сил, занимался силовыми упражнениями, но долгое время не мог подтянуться и трёх раз – от боли в мышцах темнело в глазах, иногда он даже терял сознание, но потом постепенно стало отпускать. Он прекрасно понимал, что для того, чтобы вернуть мастерство, этого недостаточно, а тренеров в Мариуполе не было. В 1946-м Чукарин поехал в Киев, но знаний и физподготовки, чтобы поступить в институт не хватило, и он был вынужден поехать во Львов – там требования были не такие высокие, стал тренироваться у Петра Собенко и выступать за спортобщество «Искра».

Впервые выиграл абсолютное первенство СССР

В 1946-м на чемпионате СССР в Ленинграде Чукарин ни в одном виде программы не вошёл в шестёрку, а его бывший тренер Аджат Ибадулаев выиграл золото в упражнениях на кольцах и перекладине. Через год в абсолютном первенстве Чукарин был пятым, но взял «золото» на брусьях, на перекладине – «серебро», на коне был 5-м, и в вольных – самом нелюбимом его виде программы – 6-м. В 1948-м Чукарин впервые выиграл абсолютное первенство СССР, застолбив за собой первое место ещё на три года.

Семья

В 1948 году Чукарин познакомился с гимнасткой мастером спорта Клавдией Зайцевой, у них завязались отношения, в 1949-м они поженились, через год родилась дочь Виктория, которую Виктор считал своим талисманом, через четыре года – Ольга.

СССР приняли в FIG

В 1949 году произошло событие, которого долго ждали, и которое перевернуло всю советскую спортивную гимнастику: СССР приняли в FIG – Международную федерацию гимнастики, и это открывало советским спортсменам дорогу на чемпионаты мира – первенства Европы стали проводить с 1955 года, а когда за два дня до шестилетия Победы Советский Союз приняли в МОК – и на Олимпиады. Лёгкоатлетам и штангистом повезло: в 1946-м на чемпионате Европы в Осло Николай Каракулов, выиграв 200 метров, получил первое «золото», Евгения Сеченова, победив на «сотке» и «двухсотке», стала первой советской двукратной чемпионкой, а всего спортсмены из СССР привезли из Норвегии 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей. В том же году штангист Григорий Новак впервые победил на чемпионате мира. Гимнастам ждать первых настоящих международных стартов пришлось ещё три года: мировые первенства в то время проводились раз в 4 года, в 1950-м то ли не успели заявиться, то ли вообще решили команду не посылать, а спортивные соревнования на Всемирных фестивалях молодёжи и студентов в Будапеште – в 1949-м и в Берлине – в 1951-м, хотя Чукарин их выиграл и получил Заслуженного мастера спорта СССР, не в счёт.

Первый советский многократный олимпийский чемпион

19 июля 1952 года президент Финляндии Юхо Кусти Паасикиви открыл в Хельсинки XV летнюю Олимпиаду, а великий финский бегун, 12-кратный олимпийский чемпион – этот результат не превзойдён и поныне – Пааво Нурми зажёг олимпийский огонь. (Забавная деталь: в советских газетах Олимпиаду называли Международными олимпийскими играми, а чашу олимпийского огня – олимпийским светильником). В тот же день в большом зале Мессухалли началось командное первенство по гимнастике, в котором приняло участие 23 команды, а всего на олимпиаде в соревнованиях по гимнастике было представлено 29 стран. Сборная СССР в составе Владимира Белякова, Иосифа Бердиева, Евгения Королькова, Дмитрия Леонкина, Валентина Муратова, Михаила Перельмана, Виктора Чукарина и Гранта Шагиняна выиграла золотые медали. В абсолютном первенстве Чукарин, которому тогда был 31 год, набрал 115, 7 баллов, Шагинян, который был младше на два года, набрал 114, 95, и занял 2-е место. 23 июля «Известия» поместили на 4-й полосе фото Чукарина и Шагиняна. Потом Чукарин занял 1-е место на коне и в опорном прыжке, и 2-е – на кольцах и брусьях. Таким образом, со своей первой Олимпиады Чукарин привёз 4 золотых и 2 серебряных медалей, став первым советским многократным олимпийским чемпионом. В общем медальном зачёте сборная СССР заняла 2-е место, уступив американцам.

Спортивные чиновники рекомендовали завершить карьер

После этого триумфа многие спортивные чиновники настоятельно рекомендовали Чукарину завершить карьеру, дать, так сказать, дорогу молодым, но он советам не внял, продолжал упорно тренироваться, и через два года на чемпионате мира в Риме стал абсолютным чемпионом, выиграл «золото» в команде и на брусьях, на коне занял 2-е место. В 1956-м на Олимпиаде в австралийском Мельбурне 35-летний Чукарин снова стал абсолютным чемпионом, выиграл брусья и взял «серебро» в вольных упражнениях. Команда, в которой появились Альберт Азарян, Павел Столбов, Юрий Титов и Борис Шахлин, а со времён Хельсинки остались только Муратов и Чукарин, заняла 1-е место. Всего Чукарин выиграл 7 золотых олимпийских медалей, 3 серебряных и одну бронзовую, плюс к этому три «золота» и «бронза» на чемпионате мира – просто феноменальный результат для человека, который четыре года провёл в немецких лагерях.

«Путь к вершинам»

Мельбурнская Олимпиада стала последним международным соревнованием, в котором принял участие Виктор Чукарин. В 1955-м он в пятый раз выиграл абсолютное первенство СССР, и в 36 лет ушёл из большого спорта. В том же году вышла книга Чукарина «Путь к вершинам», в которой он рассказал о детстве, становлении в спорте, ужасах концлагерей, и, конечно о своих победах. 1957-м за спортивные заслуги и подготовку многих мастеров спорта Виктора Чукарина наградили орденом Ленина. Чукарин преподавал в Львовском институте физкультуры, стал доцентом, потом возглавил кафедру спортивной гимнастики, был старшим тренером сборной, в 1972 году стал Заслуженным тренером УССР. Своим ученикам он говорил, что в гимнастике, как, впрочем, и в других видах спорта, главное не мышцы, расхожая фраза «сила есть – ума не надо» здесь не работает. В спорте главное – голова: побеждает тот, кто думает, и умеет просчитывать на несколько шагов вперёд не только свои действия, но и соперника.

25 августа 1984 года Виктор Чукарин умер во Львове на 63 году жизни.

автор: Николай Кузнецов