Когда он прибежал, его уже поджидал особист, и чуть было не навесил попытку дезертировать…

Во время войны связь имела огромное значение, но из почти миллиона связистов Героев Советского Союза чуть больше 300 человек. И, правда – за что награждать? Люди просто тихо и почти незаметно делали свою работу, и работа эта порой решала исход целых операций. Без образа человека, кричащего в молчащую трубку «Звезда! Звезда! Я Земля! Как слышите? Приём!», или отстукивающего точки и тире на ключе, не обходился, да и сейчас не обходится ни один фильм о войне. Связистом на войне был замечательный режиссёр Григорий Чухрай, связистом был Алёша Скворцов, главный герой фильма Чухрая «Баллада о солдате», собравшего полторы сотни призов по всему миру.

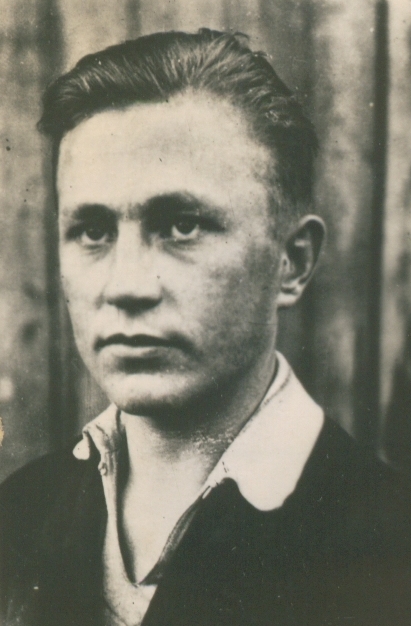

Так случилось, что у героя Сталинградской битвы связиста сержанта Матвея Путилова две даты смерти и два места последнего упокоения, а награда лишь одна – орден Отечественной войны II степени, которым его наградили через 26 лет после гибели и через 23 года после Победы, да и то благодаря неустанным поискам и настойчивости однополчанина.

Детство

Известно, что Матвей появился на свет в 1923 году в деревне Ильинка в огромной, больше, чем три Франции, Уральской области, а вот точной даты его рождения исследователям установить так и не удалось: во всех источниках указан только год. В семье Матвей был первым ребёнком, спустя три года родился брат Иван. Семья была середняцкая, но не бедная: крепкое хозяйство своим трудом – батраков Путиловы не держали – создал дед, по-сибирски крепкий 40-летний мужик, и его сын Мефодий, отец Матвея и Ивана. Когда началась коллективизация, в колхоз Путиловы не спешили, кому-то из бывших комбедовцев голодранцев приглянулся их пятистенок, который они пару лет назад построили, в 1931-м семью объявили кулаками-мироедами, раскулачили и выслали в посёлок Берёзово Остяко-Вогульского национального округа (Сегодня – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). По дороге в ссылку от голода умерла мама, отдававшая всё скудное пропитание детям, через год – отец. Осиротевших братьев пыталась забрать на воспитание родная тётка, но где там: пригрозили, что саму сошлют, и она отступилась. Примерно полгода они жили вдвоём в развалюхе, которую выделил спецпереселенцам сельсовет, сердобольные соседи подкармливали, чем могли, но жизнь была голодная, и в школе у Моти часто кружилась голова, домашние задания он делал при лучине, а Ваня в первый класс не пошёл. Очень тяжело было с дровами – много ли два пацана хвороста натаскают из соседней берёзовой рощи, в честь которой посёлок назван, а Берёзово на 300 км севернее Полярного круга, вьюжная зима длится 7 месяцев, 4 месяца – холодные весна и осень, и месяц – довольно жаркое лето. Когда председатель сельсовета сказал, что братьев отправят в детский дом, что там не будет проблем с пропитанием и жильём, и они будут учиться в школе, Мотя даже обрадовался, а Ваня ничего и не понял.

Детдом

В детдоме в Шайтанке, небольшой деревушке в 30 км от Берёзово, было и в самом деле лучше: кормили хорошо, воспитатели добрые, в комнатах тепло. Плохо было лишь то, что жили братья не вместе: Матвей – в общежитии для ребят постарше, а Ваня – в соседнем корпусе, где поселили малышню. Жили детдомовцы довольно дружно, под присмотром взрослых ловили рыбу в Северной Сосьве, на берегу которой стоит Шайтанка, гоняли тряпичный мяч, играли в городки примитивными битами – их сделал хромой завхоз, инвалид Гражданской, собирали ягоды и грибы, работали в соседнем колхозе на прополке. Однако стычки по мелочам всё равно случались – дети есть дети – и Матвей мог и за себя постоять, и брата защитить.

Героический поступок

В Шайтанке Матвей совершил свой первый героический поступок: в столовой начался пожар, и он спас кошку, всеобщую любимицу. Позже был другой случай. Когда на реке начался ледоход, детвора прыгала с льдины на льдину, и один мальчик сорвался в воду. Частенько такие забавы плохо заканчиваются: может под лёд затянуть или льдиной по голове ударить. Матвей об этой опасности знал, но быстро сориентировался, пробежал по льдинам, бросился в воду, вытолкнул мальца на лёд, а потом выбрался сам. Происшествие попытались утаить: руководство детдома понимало, что за такой недосмотр и халатность по головке их не погладят, но молва о Матвее быстро разлетелась по округе.

Омское пехотное училище им Фрунзе

В 1938 году 15-летний Матвей окончил 7-летку, и получил направление в электротехнический техникум в Омске, центр области, к которой с декабря 1934-го относилось Берёзово. Брат остался в детском доме доучиваться, и больше они никогда не виделись. Когда началась война, Матвею было 18, и он подлежал призыву. Не дождавшись повестки из военкомата, он сам пошёл туда, попросился в Действующую Армию, но получил отказ: мол, доучись сперва, на фронте нужны не только бойцы, но и спецы. 10-го января 1942 года Путилов получил диплом об окончании техникума по специальности паровозное хозяйство, но на фронт снова не попал: в военкомате ему дали направление в Омское пехотное училище им Фрунзе. Начальник училища полковник Леонтий Гуртьев спуску в учёбе курсантам не давал, а преподавателей строго наказывал, если они завышали оценки: пробелы в знаниях на фронте дорого обходились.

Путилов находился в училище чуть больше месяца, когда 23 февраля из штаба Сибирского военного округа поступил приказ сформировать на базе училища 308-ю стрелковую дивизию, командиром которой стал Гуртьев. Вступив в должность, полковник назначил Путилова командиром отделения связи в 339-м полку, и присвоил ему сержанта. Теперь интенсивность занятий резко возросла. В ходе тренировок связисты выполняли не только свои прямые обязанности, но и бегали вместе со всеми, повышая физическую подготовку. При этом им было намного тяжелее, чем другим солдатам: у бойца винтовка, подсумок с патронами, да вещмешок «сидор» с банкой тушёнки и махоркой. Связист вместе с обычной для солдата амуницией нёс на одном плече железную катушка, на которой 750 метров телефонного провода, а на другом – на ремне деревянный футляр с допотопным телефонным аппаратом УНА, выпускавшимся с 1928 года, или тем, что поновее – ПФ-1, который начал поступать в войска в 1941-м. Оба аппарата довольно тяжёлые, катушка – тоже, и бегать со всем этим хозяйством от окопа к окопу было не просто. И ладно, в тренировочном лагере, который Гуртьев устроил в посёлке Карьер в ста километрах от Омска на солёном озере, которое народ почему-то называл Чёрной ямой – там хотя бы мины и снаряды не рвались, а ведь на фронте потом пришлось под пулями бегать. Гуртьев был командир опытный, знал, что секундное промедление может не только стоить связисту жизни, но и провалить операцию, в которой участвуют сотни тысяч людей. Поэтому он гонял Путилова и его людей в хвост и в гриву, не забывая при этом требовать высокого качества связи – по этой части тренировок было не меньше.

Выронил винтовку

С момента получения приказа до отправки на фронт прошло примерно четыре месяца – срок довольно приличный: в начале войны на формирование дивизии отводилось полмесяца, так что в июле 1942-го из Омска на фронт отправилась вполне боеспособная и сколоченная стрелковая дивизия 12-тысячного состава. Ещё до выезда из Омска дивизию включили в состав 8-й резервной армии. По дороге, не доезжая до Уфы, Путилов задремал, сидя у открытой настежь двери вагона – было уже жарко, и выронил винтовку, с которой не расставался, на насыпь. Потеря оружия не в бою – это трибунал, Приказ № 227 от 28 июля уже вышел, и его зачитали перед строем, а потом ещё и политрук собрание провёл. Путилов понимал, что, ни разу не побывав в бою, может оказаться в штрафной роте. На полном ходу он выпрыгнул из теплушки, подобрал трёхлинейку, и потом 3 км бежал вдоль путей, пока не догнал свой эшелон, стоявший на перегоне – вот где ему пригодились тренировки на Чёрной яме. Когда он прибежал, его уже поджидал особист, и чуть было не навесил попытку дезертировать, но о происшествии доложили Гуртьеву, и он просто отправил Матвея в его вагон.

Сталинградский фронт

Через 20 дней после убытия из Омска дивизия компактно выгрузилась на одной из станций в Саратовской области. Враг в это время уже подходил к Сталинграду, 23 августа был самый страшный авианалёт на город. Было много убитых среди гражданского населения, многие жилые здания, объекты промышленности и инфраструктуры были разрушены сразу или горели.

300 км до посёлка Котлубань, от которого до Сталинграда было 50 км, дивизия прошла пешим маршем по раскалённой степи за неделю, и прибыла туда 6 сентября. Ставка передала дивизию в состав 24-й, а затем 1-й гвардейской армии Сталинградского фронта. 9 сентября дивизия вступила в бой, сумела отбить две важные высоты, и, пусть и ненадолго, но врага задержала, выиграв время, и позволив штабу фронта перегруппировать силы и подтянуть скудные резервы. Связистам пришлось не сладко: устойчивую связь обеспечить было очень тяжело, потому что провода были проложены прямо по земле, и при большой плотности артиллерийского и миномётного огня сохранить их в целости было практически невозможно. Связисты сбились с ног, устраняя порывы, в отделении Путилова были раненые и убитые, а вся дивизия потеряла половину своего первоначального состава.

Дивизия с боями отошла в Сталинград, за который разгорелось ожесточённое сражение. Людям объяснили, что, если враг овладеет городом, это откроет ему путь к бакинской нефти и на Кавказ, что будет перерезана главная водная магистраль страны – Волга, и все дрались с невиданной стойкостью, мало думая о том, чтобы сохранить собственную жизнь.

Порыв провода

Осенью 1942-го 308-я дивизия, переданная в состав 62-й армии генерал-лейтенанта Василия Чуйкова, вела бои в районе завода «Баррикады». В городе связистам было очень тяжело: обрушивающиеся стены домов рвали провода ещё хуже, чем осколки снарядов и взрывная волна. 25 октября немцы произвели мощный артналёт, и связь штаба 339-го полка с корректировщиками огня была потеряна. Командир полка майор Василий Дятленко приказал Путилову любой ценой связь восстановить. Путилов направил связиста искать порыв, когда тот не вернулся – второго, а потом надел каску, взял катушку с проводом, и пошёл сам.

Вражеские снайперы охотились за связистами – их легко было отличить по катушке и телефонному аппарату, потери были очень большие. Видимо, снайпер двух первых связистов и подстрелил. Путилов же был тяжело ранен осколком мины: дееспособной осталась только одна рука. Порыв провода он обнаружил в районе развалин школы № 4 по улице Прибалтийской, зубами содрал изоляцию, но связать концы одной рукой не смог, сколько не пытался. И тогда он сунул концы оголённого провода в рот, плотно зажал их зубами, пропустив ток через себя, и так и умер, но штаб полка и корректировщики друг друга услышали. Этот адрес и считается местом гибели сержанта Матвея Путилова. Нашли его только на третий день, кое-кто даже подозревал, что он перебежал к немцам, хотя связь-то работала.

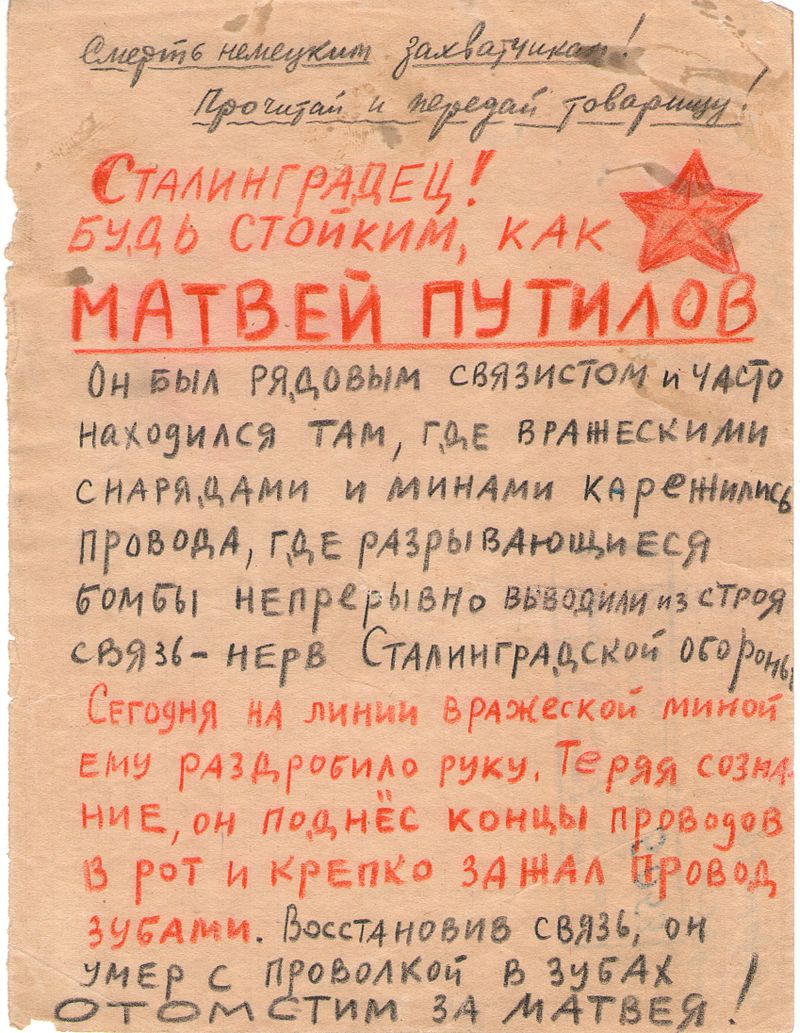

Написанная от руки листовка

Вскоре в Сталинграде появилась листовка, написанная от руки красным и синим карандашами. Автором её был сотрудник политотдела 308-й дивизии Михаил Ингор. А двухцветной она была не потому, что политрук хотел что-то выделить или подчеркнуть, а просто карандаши были очень короткие, и одного на всю листовку не хватило. Текст листовки был незамысловатый, но всем понятный: надо держаться во что бы то ни стало, как Матвей Путилов, а саму листовку после прочтения нужно было передать товарищу. Потом эту листовку даже напечатали типографским способом, но была она уже черно-белой. Так имя Матвея Путилова узнал весь Сталинград. Листовку о подвиге Матвея потом много раз переписали в окопах, она стала чем-то вроде солдатского фольклора. Одну из таких листовок уже после войны Ингор передал в музей Сталинградской битвы.

Есть и другая версия гибели Матвея Путилова. Уже нынешнем веке в Центральном архиве Министерства обороны России нашли документы, из которых следует, что погиб сержант Путилов не 25-го октября в районе «Баррикад», а ещё 18-го сентября в бою за высоты в районе Котлубани, и именно там находится его могила. В тех боях в период с 9-го по 19-е сентября в дивизии погибли 42 связиста и больше 60-ти были ранены. Вот поэтому у Матвея Путилова две даты и два места гибели. Сути дела это никак не меняет, и сам подвиг никто под сомнение не ставит.

Награда через 26 лет

Удивительно, что о самом Матвее Путилове долго не говорили, хотя подвиги связистов, подобные тому, что он совершил, редкостью не были, кто-то даже остался после этого в живых. Об этом рассказывали детям. Ещё более удивительно, что орденом Отечественной войны II степени Путилова наградили посмертно только через 26 лет, в июне 1968 года. Очень много сделал для этого Ингор. Наградной лист подписал маршал Андрей Ерёменко, командовавший в 1942-м Сталинградским фронтом. Орден вручили брату подполковнику Ивану Путилову, поскольку больше из Путиловых никого не осталось, а он передал его на вечное хранение в музей Вооружённых сил СССР. На церемонии передачи присутствовал бывший командир 339-го стрелкового полка заместитель командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Дятленко.

Мемориальная плита, посвящённая Матвею Путилову, установлена на Мамаевом кургане прямо напротив монумента «Родина-мать зовёт!».

автор: Николай Кузнецов