Он, наивный, был уверен, что детей не тронут. Но в газовой камере лагеря смерти Треблинка-2 погибли все – и дети, и Корчак, и Стефания…

Добра в десятки раз больше, чем зла

Одни считали его странным: ни жены, ни своих детей, а только чужие приютские сироты и оборванцы, ни денег. Другие откровенно завидовали его известности и популярности: его сказки переводились на многие языки мира. Он всю жизнь боролся за права детей, и его научные работы стали основой для первой в мире Декларации прав ребёнка, принятой в 1924 году почти за четверть века до Всеобщей декларации прав человека. Его философия была проста: дети это люди не в будущем, а люди в настоящем, здесь и сейчас. И они имеют право на то, чтобы такие же люди в настоящем, только старше и опытнее, обращались с ними уважительно, как с равными себе. Ребёнок имеет право на тайну, на игру, на право быть таким, какой он есть.

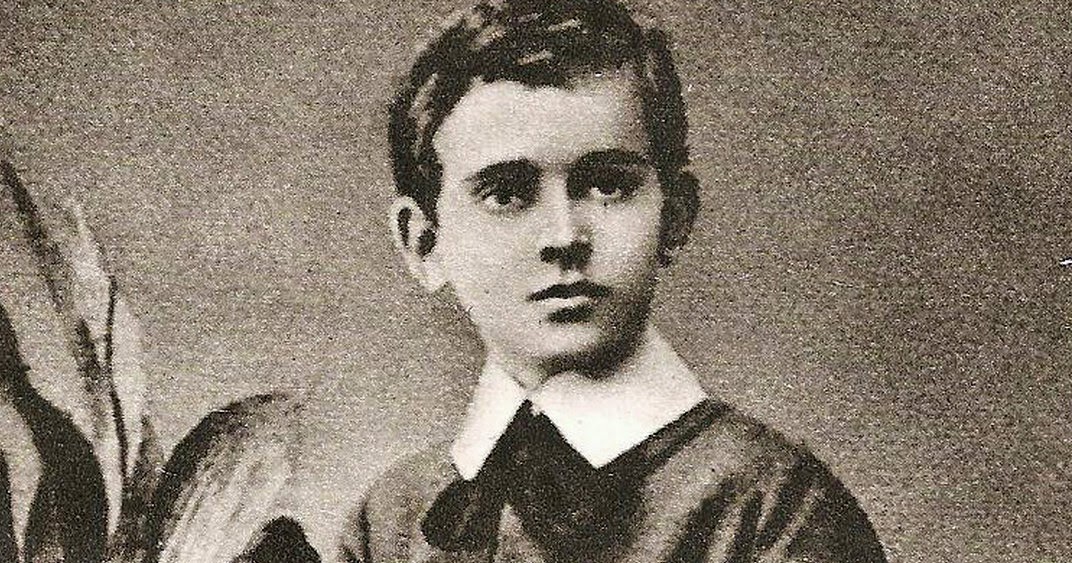

Первые двадцать лет своей жизни он был Хенриком Гольдшмидтом, а потом волей случая стал Янушем Корчаком, под этим именем провёл оставшиеся 44 года и стал известен всему миру. Он мучительно долго искал свой путь, часто ошибался, но не боялся признавать свои ошибки и признаваться в своих слабостях, что давало ему силы жить и бороться.

Детство

Хенрик родился 22 июня в 1878 году в Варшаве, которая вместе с царством Польским входила в состав Российской империи. Хотя в те годы такого уж ярко выраженного антисемитизма в Польше не было, родители не говорили сыну, что он еврей, и мальчик искренне считал себя поляком, да и называли его дома не Хенриком, а Генриком, как поляка. Отец, Юзеф Гольдшмидт, был известным адвокатом, специалистом по разводам, мать Цецилия Гембицкая, женщина властная, занималась домом, Хенриком и его младшей сестрой Анной. У детей было всё: французские гувернёры, которые водили их гулять в Саксонский сад, полные комнаты дорогих игрушек, домашние спектакли на Новый год.

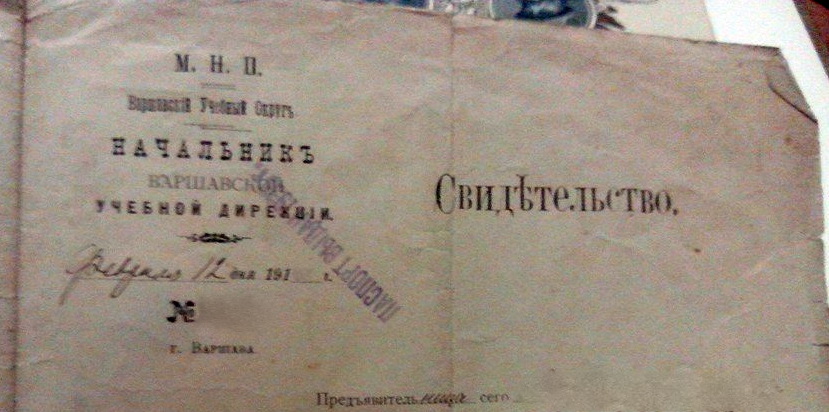

В 10 лет родители отвели сына в 7-ю городскую гимназию, где преподавали на русском языке, и была установлена строжайшая дисциплина: из гимназии можно было выйти только с письменного разрешения директора по письменному же представлению классной дамы.

Когда Хенрику было 11 лет, умер отец: за несколько лет до этого у него появились некоторые странности в поведении, и доктора сказали жене, что это шизофрения, но с таким заболеванием люди живут долго, однако была опасность, что болезнь передалась по наследству сыну и дочери, или перейдёт к внукам. Семья сразу потеряла свой статус и значительную часть доходов, лечение и содержание Юзефа в психиатрических клиниках обходилось не дёшево, Цецилия, которая никогда не работала, уже не могла поддерживать прежний уровень достатка. Помогали родственники, а Хенрик, чтобы помочь матери, подрабатывал репетитором в богатых еврейских семьях, и Гольшмидты продолжали жить в прежне квартире, Хенрик окончил гимназию и получил аттестат. Больше всего на свете он боялся, что кто-то из-за диагноза отца будет копаться в его голове помимо его воли.

Псевдоним

После смерти отца Хенрик стал часто разговаривать сам с собой и, чтобы не сойти с ума, начал писать роман, в котором главный герой, опасаясь надвигающегося безумия, возненавидел жизнь. Когда он роман дописал, ему стало легче, видимо, потому, что все проблемы и сомнения остались на бумаге, а он решил начать жизнь с чистого листа. С тех самых пор писать он стал уже осознанно, и когда ему было 20 лет, его рассказы публиковали журналы в Варшаве. Мать гордилась талантливым сыном, и не сомневалась, что Хенрик станет писателем, но однажды кто-то из редакторов раскритиковал его стихи, назвав их слишком мрачными. Хенрик очень расстроился, решил бросить писать, поступил в Варшавский университет на медицинский факультет, и параллельно учился в Летучем подпольном университете. В те дни он записал в своём дневнике, что литература – это всего лишь слова, а медицина – дела. Тогда он был твёрдо уверен, что покончил с писательством навсегда, но вскоре, узнав о конкурсе драматургических произведений, хотел отправить в комиссию свою пьесу «Каким путём?» Однако по условиям конкурса труды принимались только под псевдонимами, у Хенрика псевдонима не было, и времени придумать, тоже не было. На счастье ему на глаза попала книга польского автора Юзефа Крашевского «История Янаша Корчака», Хенрик послал пьесу под этим псевдонимом, а наборщик по ошибке в имени вместо «а» вставил «у», и родился Януш Корчак, и началась уже его история. Пьеса получила высокую оценку жюри и восторженные отзывы критики, правда ни один театр не взялся её ставить, сочтя слишком декадентской.

Голодного ребёнка нужно непременно накормить

Хенрик не отчаялся, у него началась новая жизнь: он изучал анатомию, симптомы болезней и психологию пациента. Многие профессора были уверены, что хорошего доктора из него не выйдет: нельзя так глубоко, как он, погружаться в страдания больных, а Хенрик искренне не понимал, как можно безучастно смотреть на страдающего ребёнка. Он был убеждён, что голодного ребёнка нужно непременно накормить, больному ребёнку обязательно оказать медицинскую помощь, ошибающегося ребёнка нужно поправить, а сирота и бездомный ребёнок должны получить за счёт общества приют и помощь в трудную минуту.

Стал всё чаще заглядывать в нищие кварталы

Уже на первом курсе он решил, что станет педиатром. Летом он отправился в Швейцарию изучать опыт великого педагога Иоганна Песталоцци, который в середине XIX века открыл сиротский приют. Хенрик побывал в школах и детских больницах, вернувшись в Варшаву, стал всё чаще заглядывать в нищие кварталы. Он знакомился с беспризорниками и детьми рабочих, приносил им еду и лекарства, рассказывал интересные истории. В те годы он вёл, по сути, двойную жизнь: днём в университете постигал науки, связанные с медициной Хенрик, а вечерами его тень Януш бродила по трущобам. В сочельник, чтобы порадовать своих подопечных, он переоделся в святого Николая, и раздавал детям подарки. Эти походы он скрывал даже от матери, поскольку был уверен, что она не то, что не поймёт, но осудит, а, может, и проклянёт, но иначе он уже не мог. Были и другие проблемы: молодой здоровый мужчина, он хотел встречаться с девушками, но уклонялся от серьёзных отношений и не хотел создавать семью, опасаясь, что душевная болезнь отца проявится через поколение у его детей.

Больница для бедных еврейских детей

В 1905 Хенрик получил медицинский диплом, и почти сразу оказался на Дальнем Востоке, где шла русско-японская война. Вернувшись, он навсегда покончил с Хенриком Гольдшмидтом: съехал от матери, снял койку в общежитии для рабочих, под своей фамилией устроился доктором в больницу для бедных еврейских детей, но в душе чувствовал себя Янушем Корчаком. Он так и подписал свою автобиографическую повесть «Дитя гостиной», которую напечатали в еженедельной газете «Голос». В книге, которая очень понравилась читателям, он впервые обратился к проблеме воспитания. Он мог упиваться славой, но в это время главным делом своей жизни считал работу в детской еврейской больнице. Однако ему не хватало знаний и опыта, и в 1908-м он нашёл деньги, и на год поехал на стажировку в Германию осваивать передовые технологии врачевания. Это была довольно странная стажировка: два месяца в Берлине Корчак изучал последние открытия в области лечения детских заболеваний, а 10 месяцев провёл в приюте для умственно отсталых детей, посетил несколько центров содержания малолетних преступников – наблюдал, помогал персоналу, делал записи, анализировал, иногда даже давал советы.

Вернувшись в Варшаву в 1909-м, он вновь практически бесплатно работал в детской еврейской клинике, спас сотни бедных и бездомных детей. Хуже всего было осознание того, что после больницы ребёнок вновь вернётся в ту беспросветную жизнь, откуда в больницу пришёл. Корчак искал выход, и не находил его, понимая, что общество не может и не хочет дать ребёнку средства, необходимые для его полноценного развития, как физического, так и духовного.

Благотворительный вечер

Осенью 1909-го Корчака пригласили на благотворительный вечер еврейского общества помощи сиротам. Деньги собирали в пользу приюта, который был создан при женском монастыре. После концерта к нему подошла воспитательница приюта Стефания Вельчинская, и выразила своё восхищение тем, что такая знаменитость, как Януш Корчак почтил вечер своим присутствием. В эту минуту Корчак понял, что, кажется, нашёл выход из тупика: он оставит медицину, и будет работать в этом приюте. Это был не самый короткий, и не самый удобный путь, но он считал его лучшим, потому, что это был его собственный, никем не навязанный путь.

Первая в мире детская республика

Новость о том, что Корчак решил бросить медицинскую практику, повергла в шок и его родных, и пациентов, а он окунулся в новую для себя деятельность – педагогику. Он мечтал создать в Варшаве детский дом нового типа, где дети имели бы такие же права, как и взрослые. Он нашёл спонсоров, которые помогли купить участок земли на улице Крохмальной в рабочем районе Варшавы, вложил в это дело все гонорары за свои книги. По замыслу Корчака именно здесь должна была разместиться первая в мире детская республика со своей конституцией, парламентом, судом, прессой.

Многие известные педагоги не верили в успех дела Корчака, ведь все его подопечные были либо сиротами, либо детьми из неблагополучных семей. И лишь Стефания, тайно в него влюблённая, поддерживала его во всём. Она знала его принцип: отказ от личного счастья ради счастья детей сирот, и не смела даже намекнуть о своих чувствах, а он, то ли и в правду не замечал, то ли по-прежнему боялся стать отцом.

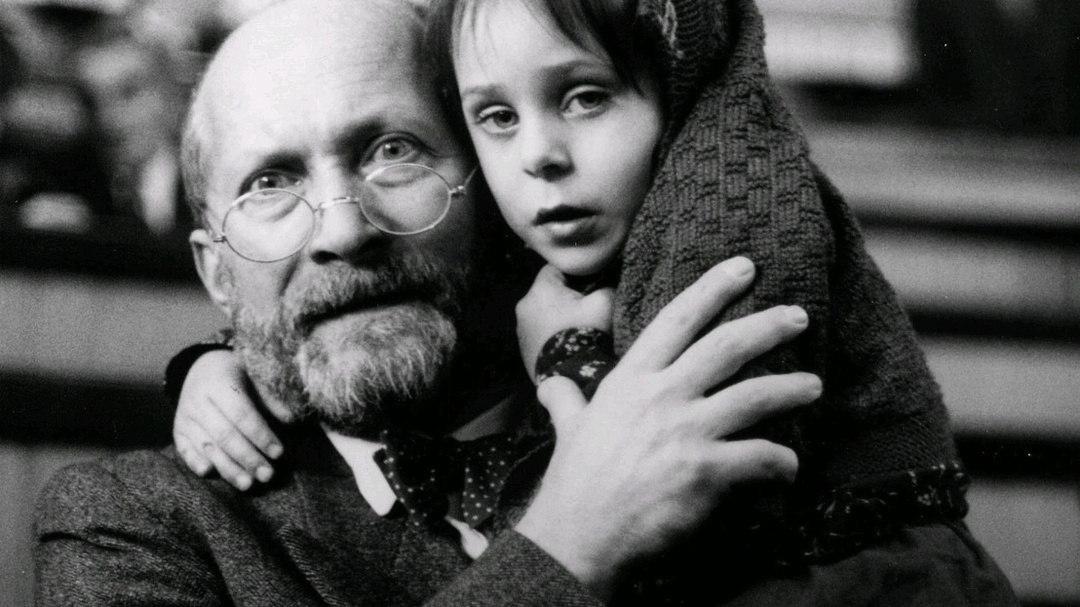

В октябре 1911-го дом сирот Корчака принял первых 50 воспитанников – мальчиков и девочек от 5 до 14 лет, которых Януш просто подобрал на улице. Они не знали, что такое постельное бельё и столовые приборы, никогда не видели туалета. В первую ночь Януш и Стефания с трудом уложили их спать, а утром начался настоящий кошмар: дети объявили воспитателям негласную войну. Корчак не понимал, что происходит, почему дети отказываются умываться, ходить на занятия, убирать комнаты, почему, вместо того, чтобы радоваться новой жизни, они разрисовали углём стены, сломали умывальники, воруют продукты и ложки. Зачинщиков не нашли: дети их просто не выдали. Иногда Корчак не выдерживал, срывался на крик, но потом извинялся за свою вспыльчивость, и видел в глазах детей искреннее удивление: на улице их только били, но никогда не извинялись.

Коль уж это была республика, Корчак предложил создать орган самоуправления, куда входили бы только дети, и товарищеский суд из самих детей, который выносил бы одно из двух решений: оправдать или простить. Конституцию, включавшую тысячу пунктов, дети придумали сами, и Януш неукоснительно её соблюдал, ни разу не дав повода привлечь его к детскому суду. В приюте выходила газета, которую Корчак лишь помогал издавать, решая чисто технические вопросы, но от формирования редакции уклонился и в редакционную политику не встревал.

Стали полноценными и полноправными членами общества

Так не силой, а добротой и любовью Корчак преодолел сопротивление и «бузу», с каждым днем всё больше воспитанников переходили на его сторону, и через год в приюте была уже настоящая детская республика. (В 1966 году в СССР вышел фильм Геннадия Полоки «Республика ШКИД» по одноимённой автобиографической повести Григория Белых и Леонида Пантелеева. Там тоже были беспризорники, бойкот, республика, самоуправление, и тоже был свой Януш Корчак – Викниксор, блистательно сыгранный Сергеем Юрским). Его воспитанники не стали знаменитостями, не сделали политической карьеры, но они и не ушли в уголовный мир. Они стали полноценными и полноправными членами общества, и были благодарны Корчаку за это. Корчак понимал, что помочь может лишь единицам, что нужна системная государственная поддержка, но, прежде всего, нужно победить нищету – главную причину детской беспризорности.

Первая Мировая война

В 1914-м началась Мировая война, и Корчак, как врач, снова оказался на фронте. Война сделала сиротами и беспризорниками сотни тысяч детей. Они шатались по улицам, воровали, попрошайничали, сбивались в шайки. Когда судьба в 1917-м забросила Корчака в Киев, он создал там такой же детский приют, как и в Варшаве, но это была капля в море.

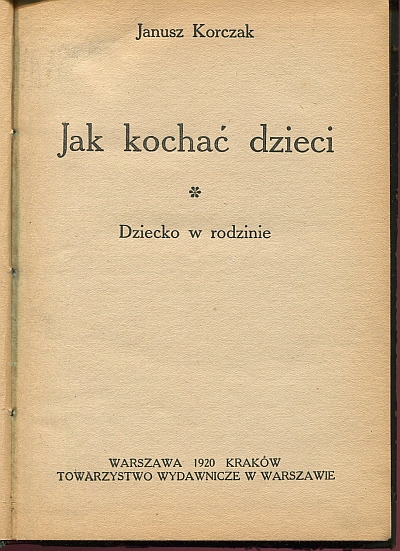

«Как любить ребёнка»

В Варшаву Корчак вернулся в 1919, и это была уже не Российская империя, а суверенная Польша. В том же году вышла книга «Как любить ребёнка», в которой Корчак делился своим опытом по воспитанию детей, утверждал, что педагогика – это наука не о ребёнке, а о человеке. Книгу перевели на многие языки мира, её называли «Библией для родителей».

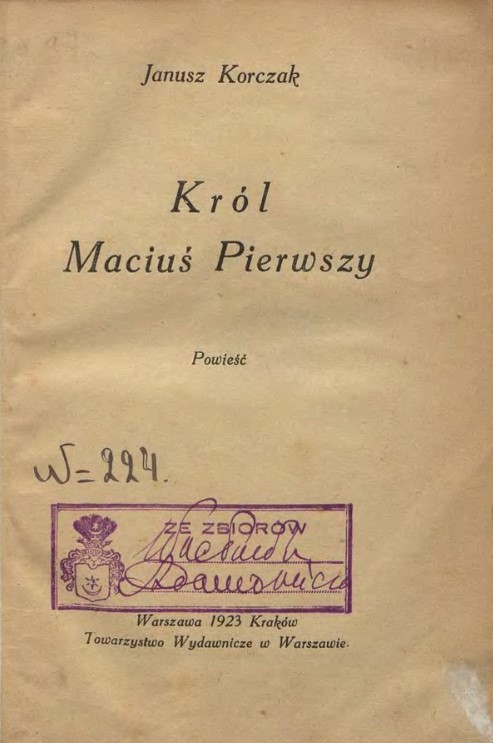

Опыт Корчака оценило новое польское правительство, и министр просвещения попросил его организовать приют для детей рабочих. Корчак просьбу выполнил, создал новый приют, но работать там не стал, вернулся в свой приют, читал лекции по детской психологии в свободном варшавском университете – бывшем нелегальном Летучем, который он сам окончил до революции. Он издавал книги, писал детские сказки, одна из которых «Король Матиуш Первый» принесла ему мировую славу, а все гонорары он снова потратил на детей.

Вторая Мировая война

1 сентября 1939 года немцы вторглись в Польшу с запада, 27 сентября пала Варшава, в первых числах октября польская армия прекратила сопротивление. Немцы устроили в Варшаве еврейское гетто, куда тут же перевели приют Корчака, а он пытался всеми силами сохранить республику, которую создал с таким трудом. Он всё так же проводил занятия, участвовал в заседаниях парламента, помогал выпускать газету. Но дети не могли избавиться от ежеминутного страха за жизнь, неуверенности в себе и постоянного чувства голода: если немцы и завозили продукты в гетто, то крайне мало. Чтобы добыть детям пропитание, Корчак выходил за пределы гетто, и выпрашивал у варшавян еду. В гетто погибли тысячи детей, но ни один ребёнок не умер в приюте Корчака.

Летом 1942-го по городу поползли слухи, что немцы будут «чистить» гетто. Члены польского сопротивления из Армии Крайовой достать для Корчака пропуск и надёжные документы, сняли ему комнату, но он отказался уйти без детей, и лишь попросил сохранить свой дневник, который начал писать три месяца назад.

Он до самого конца остался верен принципу

5-го (или 6-го) августа 1942-го эсэсовцы оцепили гетто. Детей заставили взять вещи, и колонной идти на Уншлагплац – привокзальную площадь. Воспитателям и директору приказали остаться в гетто, но Корчак с маленьким мальчиком на руках встал во главе колонны, в которой шли почти 200 детей в возрасте от 9 до 12 лет и Стефания. Никто из детей не плакал, они несли зелёный флаг короля Матиуша. Корчак мог спастись во время погрузки в вагоны: немецкий комендант, отвечавший за погрузку, узнал его, и сказал, что он может остаться, но Корчак улыбнулся, и зашёл в вагон. Он до самого конца остался верен принципу, который не только проповедовал всю свою жизнь, но и всю жизнь следовал ему: дети превыше всего. И почему-то он, наивный, был уверен, что детей не тронут. Но в газовой камере лагеря смерти Треблинка-2 погибли все – и дети, и Корчак, и Стефания. Точная дата их смерти неизвестна, но суд Люблина уже в нынешнем веке вынес решение, что произошло 7 августа 1942 года: сразу по приезде всех повели на смерть.

Людям хотелось верить в чудо, и по Варшаве поползли слухи, что на полдороге состав остановился, охранники, в которых шевельнулось что-то человеческое, открыли вагоны, выгнали детей, Корчака и Стефанию в чисто поле, и отпустили на все четыре стороны.

В романе Василия Гросмана «Жизнь и судьба» подробно, так, что мороз по коже, описано убийство евреев – стариков, женщин, детей – в газовой камере в лагере смерти. Если судить по надписи на воротах «Arbeit macht frei!», это был Дахау. Вряд ли в Треблинке-2 было как-то иначе: убийство людей нацисты превратили в производственный процесс. В том же романе приведено несколько изменённое четверостишье Якова Халифа, написанное уже после войны, так, что герои романа знать его не могли:

Из чего твой панцирь, черепаха? –

Я спросил и получил ответ:

– Он из пережитого мной страха,

И брони надёжней в мире нет.

У Януша Корчака такого панциря не было.

автор: Николай Кузнецов