В октябре 1951 года я в числе курсантов первого курса Ейского военно-морского авиационного училища прибыл в город-герой Севастополь для прохождения практики на кораблях Черноморского флота.

Нас разместили на двух боевых кораблях, стоявших на внутреннем рейде: гвардейском крейсере «Красный Кавказ» и паруснике «Колумб» (база подводных лодок). Я в числе прочих «курсачей» попал на крейсер, где нас накормили отменной гречневой кашей с мясом и напоили чаем.

Затем дежурный офицер по «низам» (внутренним помещениям корабля) с повязкой на рукаве и здоровяк-боцман стали размещать нас в «кубриках». Профундовый, нижайшего регистра бас боцмана грохотал в тесных помещениях, и, давая нам необходимые указания, он быстро перешел от строго уставного обращения «товарищи курсанты» на покровительственное «сынки». Мы поняли, что боцман к нам расположен, не намерен измываться над нами и что он не «шкура». В благодарность мы всегда охотно исполняли все его приказания, по трапам и палубам передвигаясь не иначе как бегом, «пулей».

Пока я подыскивал подходящее место для подвесной койки, в кубрик по трапу спустился матрос. Некоторое время он присматривался ко мне и молча «играл скулами» (как я понял, это было его постоянной привычкой).

— Пойдем, покажу хорошее место для койки, — сказал он глуховатым голосом.

Он повел меня вглубь кубрика и показал на решетку огромного вентилятора в потолке.

— Это неплохое место, и по ночам не будет жарко…

— А шум работающего вентилятора мешать не будет? — невольно задал я вопрос, так как меня изрядно смущало соседство со столь огромным агрегатом.

— Не бойся. Эти вентиляторы бесшумные.

За время практики на крейсере я не раз убедился в справедливости его слов и сладко спал, обдуваемый, словно феном, прохладной воздушной струей в душные ночи, под долго не остывающей после жаркого дня верхней бронепалубы. На этот же вентилятор я цеплял выстиранную полосатую тельняшку и она, надуваемая теплой струей, как живая, трепыхала и колыхалась, издали напоминая человеческую фигуру.

Окончательно мы познакомились и разговорились на полубаке (носовая часть корабля, традиционное место отдыха матросов и старшин), месте нескончаемых разговоров и историй, именуемых на флоте «травлей».

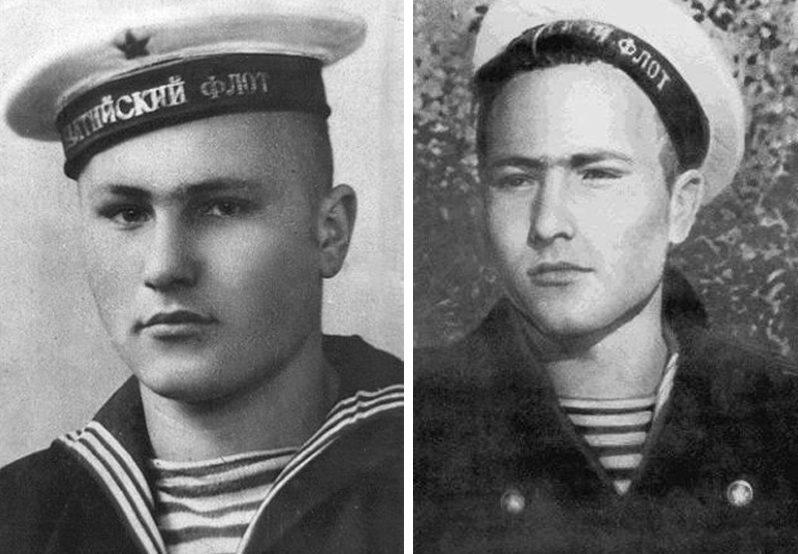

Звали моего нового знакомого Василием Шукшиным (ударение на первом слоге). Мы оба не курили. Я донимал его вопросами по части устройства корабля, и он стал совершать после ужина экскурсии, давшие мне довольно много. Любопытно, что он при этом ни разу не назвал меня «салагой», тогда как у других это обидное и полупрезрительное словцо слетало с уст, причем чаще всего с уст самих «салаг», коими на корабле, бесспорно, были мы, курсанты-летчики.

Благодаря доброжелательной опеке Шукшина мое знакомство с боевым кораблем шло довольно успешно, я быстро осваивал азы морской службы, многочисленные термины и привыкал к четкому распорядку. В те далекие времена «дедовщины» не было и в помине.

Помнится, мы с Шукшиным были свидетелями такого эпизода. Командир крейсера капитан 1 ранга Максюта, проходя по палубе вдоль шкафута (средняя часть надстроек корабля), обратил внимание, что у одного из матросов БЧ-2 (артиллерийская боевая часть) в весьма плачевном состоянии «хромачи» — парадно-выходные ботинки, выдаваемые на три года. Ботинки лопнули по швам и расползлись. Максюта хмуро выслушал объяснения матроса, что те нитки, видимо, подгнили и что после первого же увольнения «расползлись»…

Командир корабля дал указание интендантской службе выдать новые, но это оказалось непросто: офицер-интендант доложил, что для этого нужно приложить рапорт и заверить подписью, ибо ботинки не отслужили положенного срока.

Максюте эта интендантская «логика» не понравилась, и он приказал выдать матросу свои офицерские ботинки, которые в то время на флот поставляла чехословацкая фирма «Батя».

После этого матрос не раз демонстрировал «по просьбе трудящихся» свои ботинки отменного качества, за что их матросы прозвали «адмиральскими», и они были предметом шуток корабельных острословов, над которыми добродушно посмеивался и сам хозяин.

Шукшин по поводу этого незначительного эпизода обронил:

— Теперь матрос будет служить не за страх, а за совесть. Такое внимание отцов-командиров не предают. За такого командира матросик пойдет и в огонь и вводу, а ботиночки те увезет в свою деревню, как дорогую память…

Помолчав, Василий добавил:

— Между прочим, российские флотоводцы и полководцы заботу о нашем брате считали первой заповедью. Почему и звали их отцами-командирами…

Каждое утро на кораблях флота драили палубу. Делали это и мы с Шукшиным. Называлось это «малой или большой приборкой». Большую приборку делали в субботу.

Палубу корабля посыпали мелким желтым песком. После чего дружно деревянными «баклашками» терли набранную как паркет дубовую палубу. Такая «паркетная», наборная палуба, положенная на броню, довольно практична, так как предохраняет от сильного нагрева на солнце металл (на других кораблях в помещениях под палубой страшная жара). Но драить ее было нелегко.

Большая субботняя приборка была изощренной, и любая самая чистоплотная хозяйка пришла бы в великое изумление от тех стараний и усилий, которые флот российский употребляет на это дело повседневно.

После того, как палуба от пропесочивания делалась «аки слеза первозданная», песок забортной водой из брандспойтов смывался, палубу терли березовыми вениками, затем «лопатили» специальными деревянными лопатами с куском резины на конце. Но и это еще не все. После окончания этой операции по команде боцмана приступали к заключительной части приборки: палубу усердно «швабрили», а затем насухо протирали ветошью из огромного клубка ниток (отходы какой-то текстильной фабрики).

Боцман не спеша проверял качество работы, заглядывал в каждый просмоленный шов и щель и, удовлетворенно крякнув и привычно расправив свои пшеничные усы, уже удаляясь, давал команду «бачковым» (от слова «бачок», в который дежурный матрос от четверки получал пищевое довольствие), следовать на камбуз за пищей.

Трудившиеся бок о бок, изрядно уставшие, мы с Шукшиным разгибали спины и показывали друг другу на руках мозоли. При этом Шукшин усмехался:

— Сегодня флотский харч мы заработали честно.

Однако я должен заметить, что иногда «большая приборка» этим не кончалась.

Здесь я должен упомянуть о некой странной лютости, пребывавшей на крейсере в качестве замполита. Фамилия его была Любченко. У Шукшина с ним были вечные трения, оканчивающиеся, как правило, не в пользу Василия.

Замполит был отнюдь не дурен собой, с правильными, почти девичьими чертами лица. Во флот он был переведен из какой-то береговой части и отличался удивительными садистскими наклонностями. На его лице навечно застыла гримаса презрительного недовольства, и он, казалось, находил особенное удовлетворение в бесконечных мелких придирках. Офицеры корабля его недолюбливали, и он, зная это, держался от них на дистанции.

И вот как-то после вышеописанной большой приборки на юте (кормовая часть палубы, где находилась кают-компания) появился замполит: Увидев его, Вася сжал скулы и прошептал: «Ну, жди теперь беды». Спускаясь в кают-компанию, Любченко картинным жестом извлек из кителя белоснежный платок и провел им по палубе. Осмотрел его. Провел еще раз и зычно крикнул:

— Боцман, вызвать курсантов и передраить палубу!

Чертыхаясь, и уже без прежней прыти, мы отправились за песком, вениками, лопатами и швабрами.

— Видел, какие фрукты водятся у нас на «коробке»— не соскучишься, — сказал Шукшин с какой-то особой грустью. — Человек — он двоякий: в нем сидит и животное начало, и общественное. Что возьмет верх в его жизни — неизвестно…

Уже тогда заметно было, что Василий пытается анализировать, многое понять в нашей «героической жизни»…

Медведица Машка

Камбуз на корабле помещался на верхней палубе, на «шкафуте». Периодически нас отсылали туда в наряд чистить картошку. Не зарастала туда и «народная тропа» Василия Шукшина, по причине все тех же стычек с замполитом. Он приходил на камбуз, вооружался острым ножом, садился на перевернутое цинковое ведро, молча и старательно принимался чистить картошку.

Предстояло начистить два огромных алюминиевых бачка, на это уходило более часа, и поэтому сама собой начиналась «травля», соленые матросские байки, анекдоты, но чаще читались стихи Есенина, Пушкина. И время начинало течь не столь нудно.

Однажды на камбуз прислали «новика» из флотского экипажа. Матрос был шустряк, приблатненный, говорливый и ужасно неприятный в общении. Он сообщил, что «загремел» на картошку потому, что высморкался на палубу, и это узрел «стервоза-боцман». Матросик долго слонялся, тянул время, затем остановился напротив Василия и ерничая спел: «На одесском на базаре шум и тарарам. Продается все, что надо: барахло и хлам…»

Потеснившись, матросику дали место. Он, неохотно усевшись, стал разглядывать нож и как бы между прочим пробурчал:

— Работа, она дураков любит…

Вот в этот момент, гремя помятым бачком, к камбузу притопала медведица Машка. Ее около года назад маленьким забавным комочком подарили в своей приезд артисты МХАТа, державшие шефство над Черноморским флотом. Встав на задние лапы, она шумно нюхала сладчайшие запахи из камбуза, заодно обнюхала каждого из нас по отдельности в надежде выманить у кого-нибудь кусок сахару или конфету.

Машку любили все без исключения, кок баловал ее лишней порцией борща или мяса, все прочие угощали сладостями. Она была светло-бурой масти, сильная, упитанная и необыкновенно дружелюбная. Кто-то научил ее бороться, и она под хохот присутствующих в вечерние часы с удовольствием предавалась этому занятию к великой радости матросов. Обычно ей без труда удавалось повергнуть противника на лопатки, после чего она непременно «целовала» его — облизывала большим красным языком.

Машка за время нахождения на корабле изрядно «очеловечилась», понимала многие слова, обожала ласку, прекрасно знала распорядок на корабле, «в лицо» знала боцмана и офицеров и беспрекословно им подчинялась.

С появлением Машки мы заметно оживились, посыпались шутки, ее дружески трепали за шерсть, густой загривок… Но далее случилось непредвиденное. Когда Машка довольно долго обнюхивала приблатненного матросика, видимо, знакомясь и запоминая его, тот, вынув изо рта сигарету, быстро приклеил ее на нос медведице. Машка попятилась, села на задние лапы, а передними прикрылась. В глазах ее проступили боль и недоумение. Затем она взревела так страшно, что матрос-обидчик пулей вылетел из камбуза. Машка бросилась его догонять. От разъяренной медведицы матросика спас боцман. Увидев погоню, он бросил на голову медведицы мокрую матросскую робу. Машка остановилась и вдруг на наших глазах, выпустив громадные когти, в мгновение ока превратила прочнейшую робу в жалкие лохмотья. «Вот она, проснувшаяся медвежья сила,»- говорил потом Шукшин. Матросик же в величайшем страхе стремглав добежал до башни главного калибра и, проворно вскарабкавшись по металлическим скобам, скрылся.

Несколько дней ему носили туда пищу, так как Машка, имевшая необыкновенно острое чутье, едва почуяв запах обидчика, мчалась к нему учинить расправу. Дабы избежать беды, боцман доложил об инциденте с

Машкой командиру корабля, и тот немедленно списал его на берег во флотский экипаж. Машка же, обследовав корабль, скоро успокоилась, поняв, что обидчика более нет, к ней вновь вернулось ее прежнее дружелюбие.

Корабль

Гвардейский крейсер «Красный Кавказ» был заслуженным ветераном Черноморского флота. Ровесником ему был однотипный крейсер «Красный Крым», который киношники использовали для киносъемок в качестве легендарного «Варяга», приставив к нему бутафорскую трубу. Крейсер, слегка дымя, располагался неподалеку, и мы с Шукшиным его разглядывали в стереотрубу.

В глубине севастопольской бухты на своих бочках стоял другой корабль — линкор «Новороссийск» (бывший «Джулио Чезаре» — «Юлий Цезарь»), доставшийся нам после раздела итальянского флота между союзниками и победителями во Второй мировой войне. Он обладал самым крупным главным калибром и являл собою внушительное зрелище. Впоследствии его подорвали итальянские подводные диверсанты князя Боргезе (по одной из последних версий).

Василий посоветовал мне побывать на «Новороссийске».

Пишу обо всем этом исключительно потому, что по каким-то неизвестным причинам Шукшин так и не написал ни одного рассказа о нашем флоте, почти ни разу не обмолвился печатно о своей службе на крейсере «Красный Кавказ».

В этом кроется, возможно, одна из загадок его творчества. Впрочем, ему был отпущен короткий век, и, наверно, он просто не успел…

Положенное по корабельному распорядку «личное время» в вечерние часы мы проводили в долгих разговорах и в прогулках по кораблю. При этом Василий мимоходом наставлял:

— Запомни морское правило — на все, что покрашено масляной краской, становиться ногами запрещено. (В этот момент я вышагивал по крашенному шаровой краской кожуху, проложенному по всему борту у лееров, под ними лежали трубопроводы для забортной воды.)

— Боцман узрит, схлопочешь наряд вне очереди — гальюн драить.

От войны на корабле осталось много ран. Часть кормы была приварена от лидера «Червона Украина», на котором Сталин любил в тридцатые годы прогуляться в отпуск на родной Кавказ (немецкий летчик-пикировщик ухитрился угодить бомбой прямо в трубу). Вдоль бортов и даже на фок-мачте было множество пробоин от осколков авиабомб и снарядов, тщательно заваренных и с надписями красным суриком вроде следующих: «Этим осколком 27 сентября 1941 года был убит старшина 2 статьи И.Петров».

Всякий раз, когда корабль становился на капремонт и его заново красили, все надписи на пробоинах аккуратно возобновляли. И, надо сказать, чтение их потрясало.

Я спросил, остался ли на корабле кто-нибудь из тех, кто был на борту крейсера в войну? Василий ответил утвердительно:

— Например, наш боцман, который так любит вас, летчиков. — Шукшин усмехнулся, искоса взглянув на меня. — Это у него с войны. Крейсер не был потоплен благодаря поддержке с воздуха. А возможностей отправиться на дно у него было множество. Авиабомбой у крейсера была отбита корма, и его не дали добить авиаторы. Авиация в общем не раз спасала нашего красавца… Впрочем, если хочешь узнать о тех событиях более подробно, порасспрашивай боцмана. Он рассказывать любит.

Вскоре мы побывали в «царстве боцмана», в его баталерке в носовой части корабля. Там было все заставлено банками с суриком, обрывками якорных цепей и множеством всевозможных вещей, необходимых ему по должности.

Боцман имел слабость к выпивке, которая выдавала его красным цветом лица и пунцовым носом. Но меру он знал, и ему прощали. Действительно, о войне он начал рассказывать охотно, грохоча своим басом:

— И я, и корабль — стареем. Сейчас уже на скорости в 16 узлов корпус начинает деформироваться. А когда-то был красавец!.. Его строили на деньги от «монопольной торговли водкой». Но достраивали в 1930-м. Поэтому весь противоминный калибр крейсера составляют итальянские «двухстволки» с их оптикой, но переделанные на центральное управление огнем.